清晨六点的重庆还笼罩在薄雾中,嘉陵江上的轮渡鸣笛声穿过层层阶梯式建筑,惊醒了沉睡的山城,我站在江北国际机场的候机大厅,看着电子屏上闪烁的“重庆—乌鲁木齐”航班信息,恍惚间仿佛看到两条截然不同的地理脉络在航线上交织——一边是长江与嘉陵江滋养的湿润盆地,一边是塔克拉玛干沙漠北缘的干旱绿洲,这张机票不仅连接着两地,更串联起我十年间十七次往返的时空记忆。

地理跨越:从二维地图到立体体验

航线全长2300公里,飞行时间约3.5小时,飞机攀升时透过舷窗可见武陵山脉的褶皱如绿色波涛,进入甘肃境内后大地逐渐褪去青翠,河西走廊的黄色肌理如同大地的年轮,当航班广播提示“即将飞越天山山脉”,舷窗外终年积雪的博格达峰在云层间若隐若现,这种视觉冲击永远比地理课本上的描述更为震撼。

有趣的是,这条航线实际遵循着古代丝绸之路的部分路径,唐代僧侣玄奘西行求法时,从长安到龟兹(今库车)走了整整半年,而现在我们用餐间隙就能完成这段跨越,现代科技压缩了时空距离,却延伸了文化对话的维度——航班上总能遇见带着火锅底料的重庆商人,与提着葡萄干、巴旦木的新疆同胞相视而笑。

气候物候:两种生存哲学的对话

重庆送机时的空气能拧出水滴,湿热气候孕育出火辣的饮食文化与直爽的方言;乌鲁木齐落地时干燥的风裹挟着沙枣花香,昼夜温差塑造了人们豪放而坚韧的性格,每次返疆最仪式性的动作就是站在地窝堡机场出口深呼吸,让带着戈壁气息的空气充盈肺部,这种触觉记忆比任何语言都更能定义“故乡”。

两地物产在行李转运带上完成着奇妙交融,我的拉杆箱里总是同时装着重庆的麻花和新疆的馕,就像某种文化隐喻——前者精细酥脆展现着农耕文明的巧思,后者朴实耐存诠释着游牧文明的智慧,当重达23公斤的行李通过超规托运时,我知道自己运输的不仅是特产,更是两种生活方式的对话媒介。

归途心象:时空折叠中的身份认同

航班座椅背后显示屏的飞行轨迹,恰如我的心理坐标图示,航线中段经过兰州时总会有轻微颠簸,就像身份认知的摇摆时刻——作为在新疆长大的重庆人,我既习惯用“劳道”表达赞叹,也会下意识说出“要得”表示认可,这种文化杂交身份在全球化时代愈发普遍,就像航班上那些戴着小花帽的维吾尔族青年用重庆话讨论着洪崖洞的灯光秀。

每次降落前看到乌鲁木齐万家灯火在戈壁中铺展,都会想起《汉书》记载的“车师故地”,这座离海洋最远的大型城市,与长江经济带的重要枢纽通过航线紧密相连,现代交通网络正在重塑人们对距离的感知,当我用手机同时查看解放碑实时人流与国际大巴扎的营业状态时,空间隔阂正在被技术消解。

在流动中寻找锚点

下午三点十五分,航班平稳降落在乌鲁木齐地窝堡国际机场,走出舱门时,干燥的风与炙热的阳光瞬间包裹全身,接机大厅里维吾尔族大叔的“霍西(欢迎)”声与重庆机场的“慢走”形成奇妙呼应,这条航线见证着西部大开发战略下的人员流动与文化交融,而我的十七次往返就像微缩的地方志,记录着个体命运与区域发展的双重轨迹。

取行李时注意到传送带上有件印着“勒是重庆”的行李包与镶着艾德莱斯花纹的箱子并肩而行,忽然觉得这就是当代中国的生动注脚——每个人都在跨越地理与文化边界,在流动中建构着多元认同,而重庆到乌鲁木齐的航线,正是这种时代叙事的三维呈现,它用航迹在天穹写下一行看不见的注脚:山海皆可平,何处不故乡。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/1054.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆回乌鲁木齐飞机票/重庆回乌鲁木齐》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

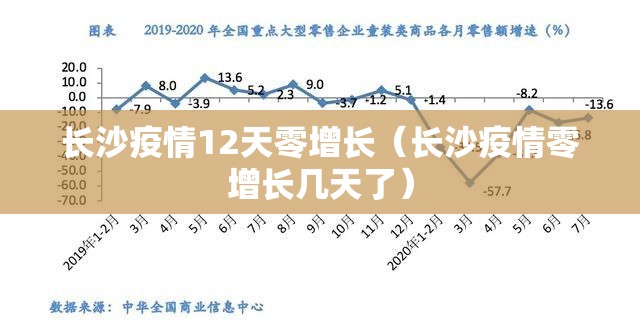

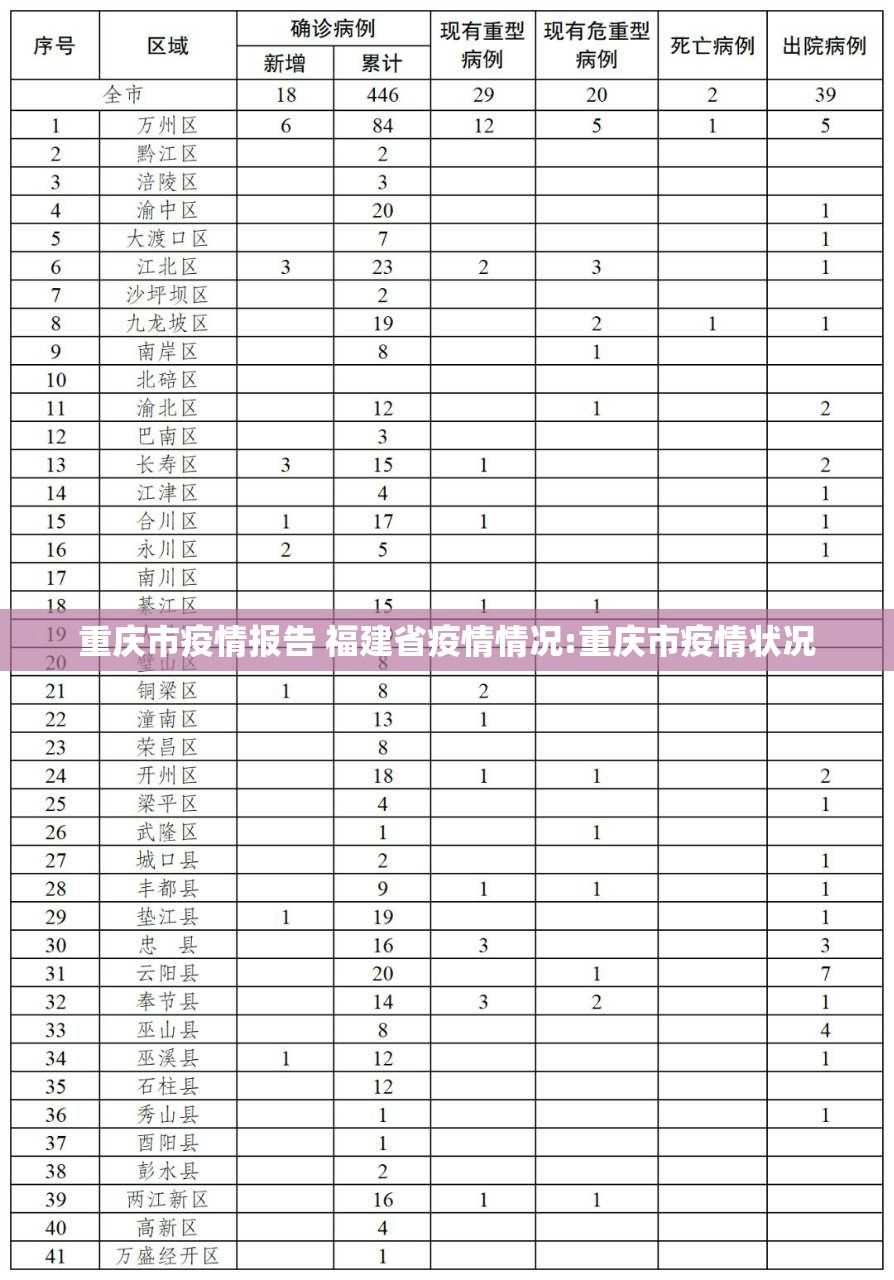

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...