从重庆到沈阳,直线距离约两千公里,实际交通里程更接近三千,这是一条横跨中国版图的对角线,从西南的山峦叠嶂到东北的平原辽阔,从长江的湿热到辽河的干冷,而“重庆返沈阳”这五个字,背后是无数个体的迁徙故事,是时代洪流中微小却深刻的印记。

为何而“返”?

“返”字,意味着回归,从重庆返回沈阳的人,大多有着深刻的东北根源,他们或许是早年随父母支援三线建设来到重庆的“东北二代”,或许是求学、工作南下闯荡的东北人,沈阳,作为东北的核心城市之一,是他们的故乡,是血脉中的原乡。

老张便是其中之一,他的父母是上世纪六十年代从沈阳重型机械厂调往重庆的工程师,他在重庆出生、长大,操着一口略带川渝口音的东北话,退休后,老张却选择“返”回沈阳。“父母总念叨老家的酸菜和冬天的大雪,我得替他们回来看看。”对他而言,这次回归,是一次对家族记忆的追溯,是对父辈乡愁的偿还。

更多的年轻人,则是出于现实的考量,近年来,东北振兴战略带来了新的机遇,沈阳的高端制造、高新技术产业需求旺盛,从重庆高校毕业的李薇,在互联网和制造业之间权衡后,选择了沈阳一家机器人公司。“重庆的机会多,但竞争也更激烈,沈阳给我提供了更清晰的职业赛道和更低的安家成本。”她的“返”,是一次理性的战略转移,是新一代东北人对家乡发展的信心投票。

路途之上:地理与心境的穿越

这条归途,本身就是一场地理与文化的穿越剧。

若乘飞机,两小时四十分钟的航程,足以完成从云雾缭绕的山城到天高云阔的平原的切换,舷窗之下,地貌从褶皱变得平滑,河流从蜿蜒变得舒展,若选高铁,则需要十余个小时,一路经华中平原,过山海关,仿佛在温带季风气候带里逐级降温,体感温度从湿润到干燥,口音从“要得”变为“嗯呐”。

这条路上,行李也藏着故事,行李箱里,往往装着重庆的火锅底料、麻花和桥头炒料,那是准备带给沈阳亲友的“味觉伴手礼”;而回到沈阳后,打开的行囊里又会塞满东北的红肠、榛子和酸菜,那是准备在重庆思乡时解馋的“乡愁储备”,这一来一往,不仅是人的流动,更是风味的交换与情感的传递。

“返”之后:融入与重塑

回归并非简单的空间位移,更是一次心理上的再适应。

最直接的挑战是气候,重庆的冬天是湿冷,魔法攻击般侵入骨髓;沈阳的冬天是干冷,物理攻击般直面肌肤,从重庆回来的人,第一个冬天总要重新学习如何穿戴:羽绒服要多长,雪地靴要多防滑,暖气房里该如何保湿,这种适应,是身体对故土环境的重新认同。

更深层次的,是生活节奏与文化氛围的转换,重庆火爆热辣,生活如火锅般沸腾喧闹;沈阳沉稳豪迈,生活如炖菜般醇厚实在,从“摆龙门阵”到“唠嗑”,从“搓麻将”到“扭秧歌”,社交方式的细微差别,需要时间去磨合。

但正是这种“返”,为沈阳注入了新的活力,这些从重庆归来的人,带回了山城的灵活思维、创新意识和拼搏精神,他们可能在沈阳的传统行业中引入新的管理模式,也可能在创业时融合两地的特色——在沈阳开一家兼具东北菜分量和川菜调味的融合餐厅,他们不再是纯粹的“东北人”,而是拥有了双重地域身份的“新时代沈城人”。

奔赴在时代的经纬线上

“重庆返沈阳”,从来不是一条单向的归途,它是中国人口流动大图景中的一根细线,连接着老工业基地与新兴直辖市,连接着传统与现代,连接着乡愁与机遇。

每一次“返”,都是个体对美好生活的又一次奔赴,而无数次的奔赴,最终编织成了一个更具流动性、更多元也更包容的中国,无论来自山城还是回归沈水,每一个在路上的人,都是这个时代最生动的注脚。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/1145.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆返沈阳(重庆返沈阳需要隔离吗)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

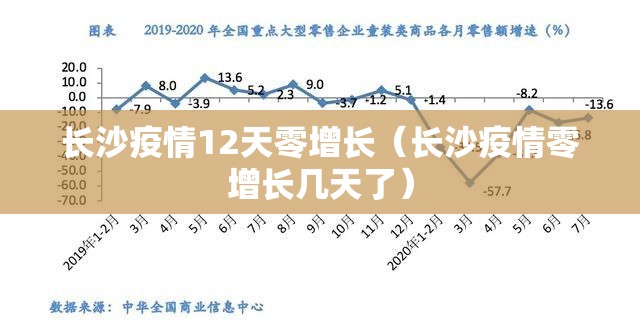

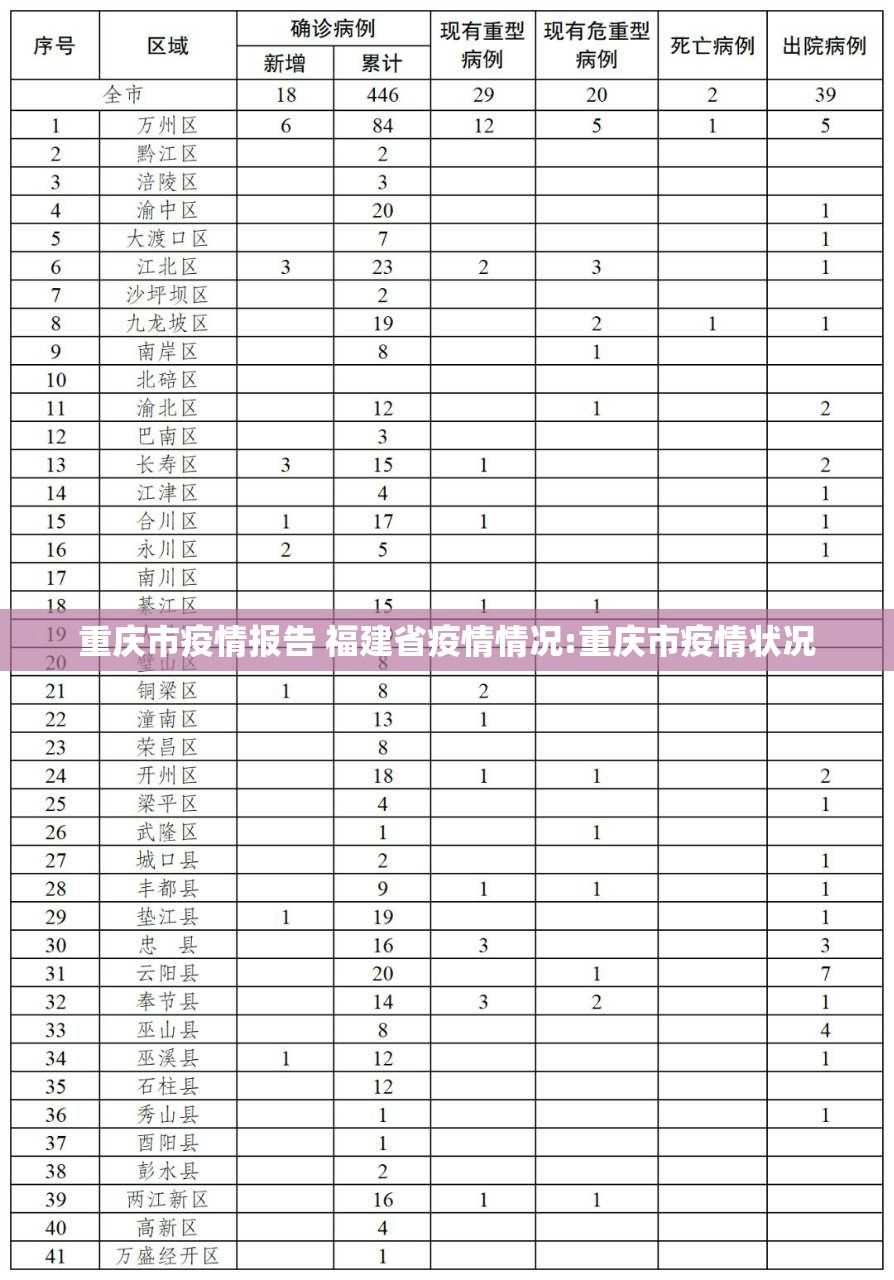

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...