2022年初冬,郑州某小区地下室传来隐约的欢闹声,三十余人摘下口罩,举杯畅饮,全然不顾窗外呼啸而过的防疫宣传车,这一幕被防疫人员发现后迅速在网络发酵,成为又一起引发全民讨论的“疫情聚会事件”,在确诊病例每日新增的紧张时刻,为何总有人铤而走险?这种集体行为背后,折射的是人类社交本能与公共理性之间的永恒张力。

人类对聚会的渴望深植于进化历程中,从原始部落的篝火集会到现代社会的派对文化,群体聚集始终是人类获取归属感、分享信息和缓解焦虑的重要方式,心理学研究表明,面对灾难和危机时,人们会产生强烈的“聚集本能”——无论是汶川地震后自发形成的露天聚居,还是疫情期间邻里间的阳台合唱,都是这种心理机制的外显,郑州的地下聚会参与者事后坦言:“封控太久,就想找人说说话,感觉再独自待下去就要崩溃了。”这种情感诉求具有普遍人性基础,简单斥为“自私”或“无知”难以触及问题核心。

现代社会之所以能够有效应对疫情,恰恰在于能够用公共理性约束本能冲动,德国社会学家马克斯·韦伯曾区分“价值理性”与“工具理性”,在疫情防控中,后者要求我们暂时牺牲个人情感需求,以实现更大的公共健康价值,郑州聚会的真正问题不在于聚会本身,而在于其完全无视了风险计算和替代方案——当线上聚会、小型户外活动等替代方式可行时,参与者却选择了风险最高的密闭空间聚集,这种选择暴露了部分民众风险认知的盲区:过度关注即时的情感满足,而低估了聚集可能引发的连锁反应。

更值得深思的是,此类事件频发反映了应急管理中的沟通困境,当防疫政策过度强调禁令而忽视心理疏导,当公共宣传仅限于数字通报而缺少情感共鸣,部分民众容易产生“防疫疲劳”和逆反心理,郑州一位市民在社交媒体上写道:“每天听到的都是新增数字和严格管控,却没有人告诉我们如何缓解孤独感。”这种沟通缺位无形中助推了地下聚会的产生,成功的公共卫生政策不仅需要“硬”的管控,更需要“软”的引导——包括提供心理支持、创造安全的社交替代方式、建立社区互助机制等。

疫情防控本质上是一场社会治理能力的压力测试,2020年武汉疫情初期出现的“阳台音乐会”,2021年上海推行的“云聚会”指南,都是平衡防疫与社交需求的创新尝试,相比之下,简单禁止聚会而不提供替代方案,往往效果有限且难以持久,新加坡政府推出的“居家派对”线上平台、日本各地开展的“防疫友好型”文化活动,都表明公共政策可以在控制风险的同时满足人性需求。

郑州疫情聚会事件理应成为一个反思契机:我们如何在危机中保持社会凝聚力?如何构建既尊重科学防疫又关照人性需求的管理模式?答案或许在于推动公共政策从单纯管控向精细化治理转型——通过社区支持网络建设心理健康服务、发展低风险社交替代方案、改善风险沟通策略,在保障公共安全的同时,为人们的社交需求提供合理出口。

当疫情终将成为历史,人类社会的真正进步不仅体现在我们如何战胜病毒,更体现在我们如何在危机中重新认识自己,平衡个体与集体、情感与理性、自由与责任之间的永恒命题,每一次疫情下的聚会选择,都是这个宏大命题的微观实践,值得我们以更包容、更理性的态度去理解和引导。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/1354.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《郑州疫情聚会:郑州疫情聚会图片》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

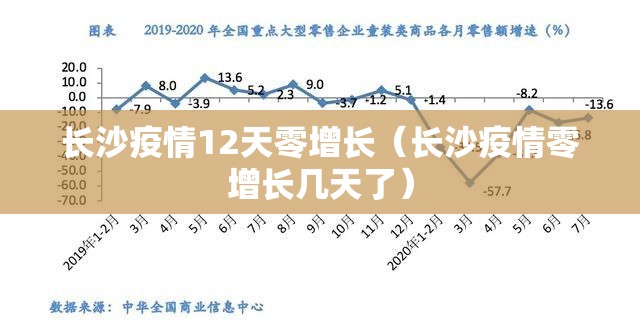

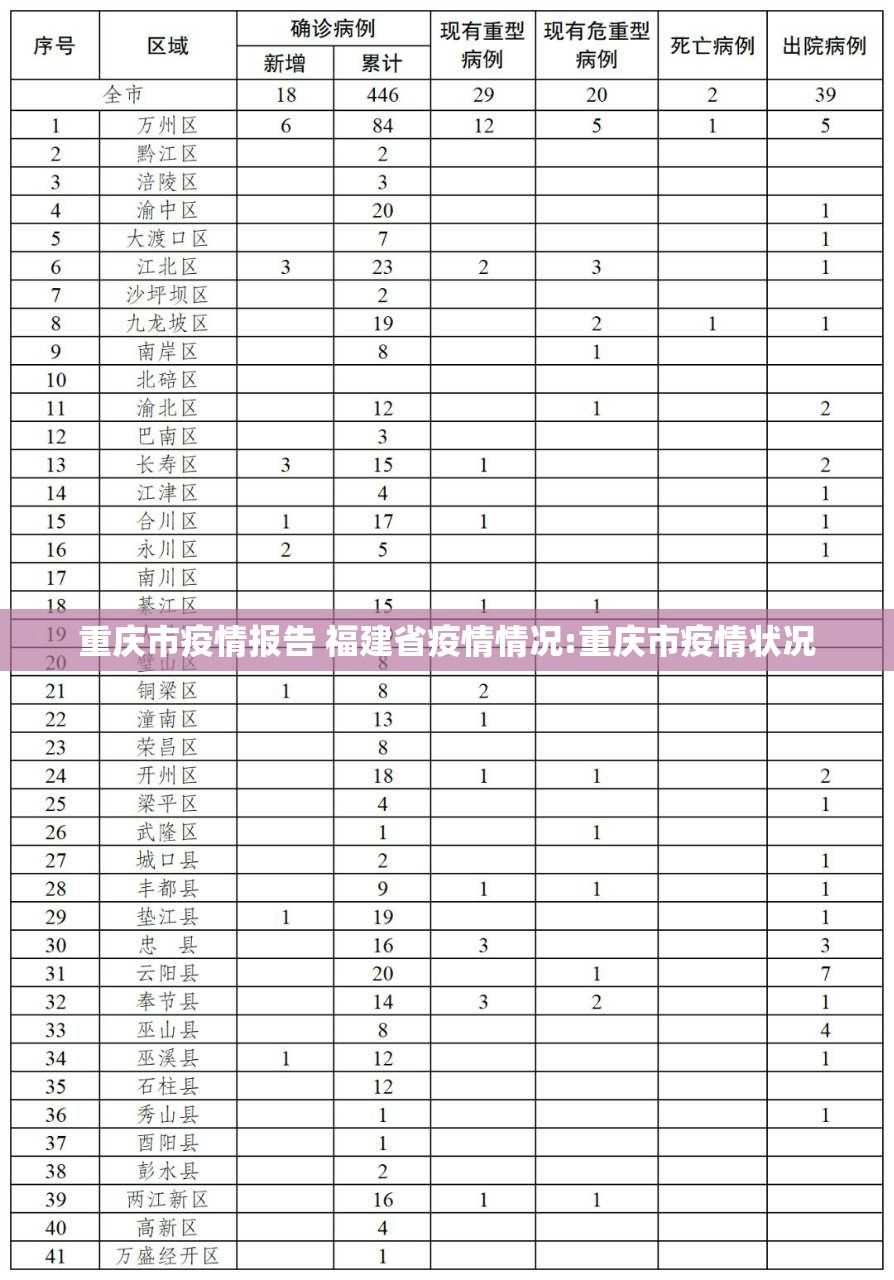

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...