嘉陵江的雾从未如此沉重,2022年深秋,重庆这座被称作“山城”的魔幻都市,突然陷入一种诡异的寂静,洪崖洞的璀璨灯光依旧,却失去了往日的喧嚣;解放碑依旧矗立,却不再有熙攘人群;轻轨依旧穿楼而过,却载着稀少的乘客,两千多万重庆人,被一场突如其来的疫情封锁分割成孤立的单元,在物理与心理的双重围困中,经历着一场存在主义的集体考验。

封锁初期的超市抢购潮,折射出现代都市人深层的存在焦虑,货架上瞬间消失的蔬菜、争抢不休的食用油、空空如也的冷冻柜台——这些场景构成了一幅末日寓言式的超现实图景,表面上,这是对基本生存物资的担忧;深层里,这是人类面对不确定性的本能恐惧,当现代性构建的物资充足神话被打破,存在的不安全感如潮水般涌来,一位抢到最后一包速冻水饺的年轻白领在社交媒体上坦言:“我明明知道食物不会真的短缺,但就是控制不住这种恐慌,仿佛只有占有才能证明自己还在活着。”

物理空间的封锁引发了心理空间的异化,公寓从休憩的港湾变成了禁锢的牢笼,小区从熟悉的社区变成了戒备的孤岛,重庆特有的立体地形——那些盘旋的立交、层叠的楼房、蜿蜒的阶梯——原本是城市活力的血脉,此刻却成为阻隔交流的屏障,居民们发明了“阳台社交”,隔着数十米的距离呼喊交流;微信群里的“以物易物”成为新经济形态,一包香烟换两颗白菜,半瓶酱油换三卷卫生纸,这种原始交换的背后,是现代人际关系在极端状态下的返祖现象,也是都市原子化生存的残酷写照。

数字化生存成为封锁期间的奇特景观,线上会议、云端课堂、社群团购——屏幕成为通向外部世界的唯一窗口,重庆的火锅文化被迫转型,从热闹的堂食变成了孤独的外卖;小面馆的老板开直播教人做豌杂面;麻将爱好者转向线上游戏平台,这种数字迁移表面上维持了生活的连续性,却暗藏着更深层的断裂,当一切人类活动被压缩为二维图像,存在的质感被稀释,真实的人际温度被算法替代,我们是否在经历着一种后人类式的异化?

封锁期间的权力结构也呈现出复杂的镜像,社区志愿者成为新的权力节点,掌握着出入证明的发放权;团购团长掌控着邻里生活的命脉;核酸检测人员决定着一个人是否具有“正常”的社会身份,福柯式的“规训社会”在这一刻变得具象化——生物权力通过健康监测、行程追踪、隔离管控渗透到每个个体的毛细血管中,一位被赋红码的市民描述:“那一刻,我感觉自己不再是一个完整的人,而是一个需要被隔离的危险符号。”

更值得注意的是封锁对时间感知的扭曲,往日按小时划分的精确作息被模糊的时间流取代,今天和昨天的区别只剩下核酸检测的次数,这种时间感的丧失导致存在感的稀薄,许多人开始记不住日期,分不清晨昏,心理学家指出,这种时间感知的混乱是人类面对创伤性事件的应激反应,是心灵为自己创造的缓冲地带。

重庆的封锁经验最终将沉淀为怎样的集体记忆?值得注意的是,同一事件正在不同群体中形成截然不同的记忆版本,对中产阶层而言,这可能是居家办公、线上娱乐的特殊体验;对外卖骑手而言,这是冒着风险维持生计的艰辛岁月;对独居老人而言,这可能是与世隔绝的无助时光,集体记忆并非单一叙事,而是由无数碎片拼凑成的马赛克,每个碎片都折射着不同的生存境遇和情感体验。

当封锁最终解除,重庆人走出围城,表面上的生活迅速回归常态,火锅馆再次人声鼎沸,轻轨重新拥挤不堪,长江索道依旧跨越天堑,但某些东西已经悄然改变——对自由的重新理解、对人际关系的珍视、对不确定性的认知,这场封锁如同一道深切的伤口,愈合后留下的疤痕将长期存在于城市肌体与个体心灵深处,成为一代人无法磨灭的记忆坐标。

疫情封锁不仅是一场公共卫生事件,更是一次大规模的存在主义实验,暴露出现代都市生活的脆弱性与韧性,在这场实验中,重庆人用特有的豁达与坚韧诠释着生命应对困境的姿态,在围城之中寻找着存在的意义与光亮,当未来的历史学家回望这场 pandemic,他们记录的将不仅是感染数字与防控措施,更是人类在极端状态下对生存意义的集体探索与重新定义。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/261.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《无声围城,重庆疫情封锁下的存在主义困境与集体记忆裂痕》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

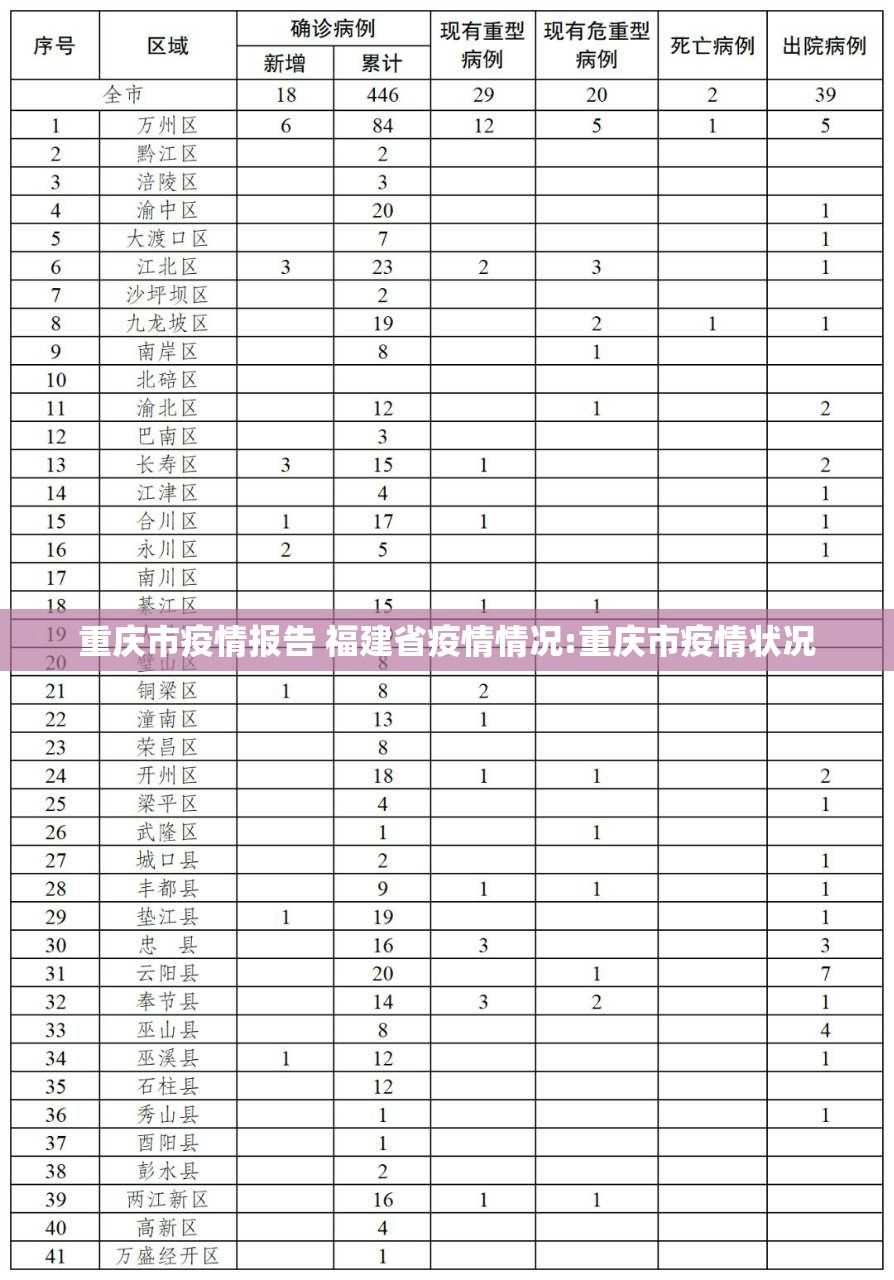

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...