凌晨三点,重庆南岸区的防疫热线中心依然灯火通明,电话铃声此起彼伏,像永不停歇的潮水,接线员小张揉了揉布满血丝的眼睛,接通了今晚第187个来电。“您好,这里是疫情防控热线,请问有什么可以帮您?”她机械地重复着说了上千遍的开场白,声音里藏着难以察觉的疲惫,电话那头传来一位老人焦急的声音:“我老伴发烧了,小区封控出不去,怎么办啊...”这样的场景,在2022年冬天的重庆,每分每秒都在上演,那些以“023-12345”为首的号码串,不再仅仅是简单的数字组合,而成为了连接生命与希望的数字脐带。

重庆疫情防控热线并非单一号码,而是一个由数十条专线组成的庞大网络,除了市政府服务热线12345转为防疫主热线外,各区县都设立了分中心,卫健委、疾控中心、社区服务等不同领域的咨询电话形成了立体化的应答体系,最高峰时期,这些热线日均接入量超过20万通,平均每分钟就有138个求助电话涌入,在物理隔离成为主要防疫手段的日子里,这些数字编码成为了穿透封控区铁丝网的生命线。

若深入剖析热线的社会生命史,便会发现它远非冰冷的技术工具,每个来电都是被疫情放大的人类生存困境的微型戏剧——有孕妇焦急询问产检通道,有留学生父母哭诉孩子海外染疫的无助,有菜农哀叹作物烂在地里的绝望,热线电话在此刻超越了通信工具的原始属性,嬗变为承载集体焦虑的精神容器,深夜值班的心理咨询师小杨告诉我:“很多时候,人们打电话不是为了解决具体问题,只是想听到另一个人的声音,确认自己没有被世界遗忘。”

这条数字生命线也映照出现代化治理的天然悖论,一边是政府试图通过技术手段实现精准防控的乌托邦理想,另一边是系统超负荷运转后的人性化缺失,当等待时间从5分钟延长到2小时,当自动应答无法识别方言口音,当不同部门间信息壁垒导致答复矛盾,技术治理的神话在现实面前显露出它的裂痕,社会学教授王女士指出:“热线系统反映了中国式现代化进程中的典型困境——技术跑在了制度前面,硬件完善了软件却跟不上。”

更有深意的是,这些如今渐渐沉寂的防疫热线,正在经历从实用工具向集体记忆载体的历史性转变,就像二战时期的防空洞、汶川地震后的祈福蜡烛,重大危机中的标志性物件总会获得超越本身的文化意义,在重庆档案馆,已经有人提议收藏防疫热线的录音资料,“这些声音比任何文字记录都更能真实反映一个特殊时代的城市心跳”。

站在后疫情时代回望,那串曾经滚瓜烂熟的数字正在从市民手机里慢慢消失,但它的文化生命或许才刚刚开始——它将成为未来世代理解这场全球性灾难的情感入口,成为测量特殊时期国家与个体关系的数据标本,每个曾拨打过热线的人,都参与了这场前所未有的社会实验,在电波中传递着人类最原始的求生欲望与对联结的渴望。

当最后一条防疫专线停止服务的那天,应当有一个简单的仪式,不是庆祝灾难过去,而是致敬那些在至暗时刻依然坚持接起电话的普通人,他们用声音编织了一张看不见的安全网,在物理隔离成为常态的日子里,证明了人类社会的本质从来不是距离的远近,而是心灵能否在需要时找到回响。

那些永远忙音的热线电话,最终将成为一座城市记忆的独特密码,沉默地讲述着人类如何在极端困境中依然努力保持联结的不屈故事。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/310.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情防控热线电话(重庆疫情防控热线电话号码)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

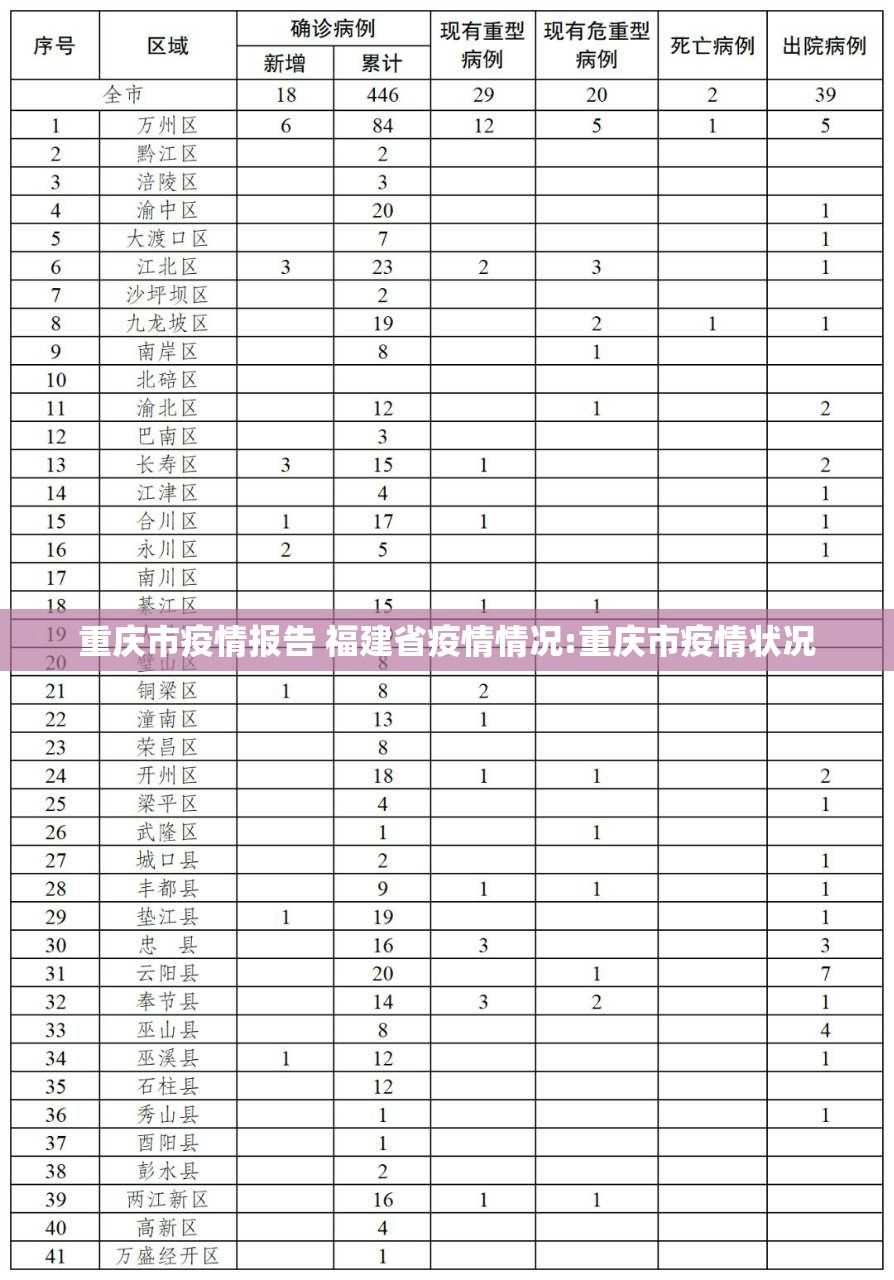

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...