一串普通的数字组合——重庆疫情防控局电话,在病毒肆虐的恐慌年代,竟成为无数人紧握的生命线,这组数字不仅是冰冷的信息传递通道,更是照见社会治理温度与人性幽微的棱镜,每当焦虑的手指颤抖地按下那串号码,电话线两端便展开了一场无声的生命对话,编织出疫情时代最为复杂的社会图景。

疫情防控热线远非简单的信息中转站,它承载着超乎想象的情感重量,对独居老人而言,这串数字可能是获取救命药物的唯一指望;对外来务工人员,它代表着流落街头时最后的求救信号;对确诊患者家属,它化作连接隔离病房内外的脆弱纽带,每一个呼入信号背后,都跃动着一颗被恐惧与希望撕扯的灵魂,电话接通前的等待音,仿佛社会救援系统的心跳检测仪——稳定时令人安心,忙音时则预示着某个角落正有人坠入绝望深渊,这种将个体生死与社会功能绑定于数字符号的奇特现象,折射出现代性治理中技术理性与人文关怀的深刻张力。

重庆疫情防控热线在运作中呈现出令人惊叹的多维功能架构,首要层级是信息枢纽,实时更新防疫政策如同城市免疫系统的神经传导;第二层级是应急响应,协调转运隔离、医疗救助形成生命保障闭环;第三层级则升华为心理干预,话务员们不经意间承担起临时心理咨询师的角色,用语言安抚濒临崩溃的情绪,这个由电缆和服务器构成的虚拟空间,竟演化成特殊时期的社会减压阀,许多话务员发展出独特的“声纹识别”能力——通过声音颤抖程度判断来电者的危急等级,这种数字时代的新型职业技能,默默拯救了无数不可见的危机。

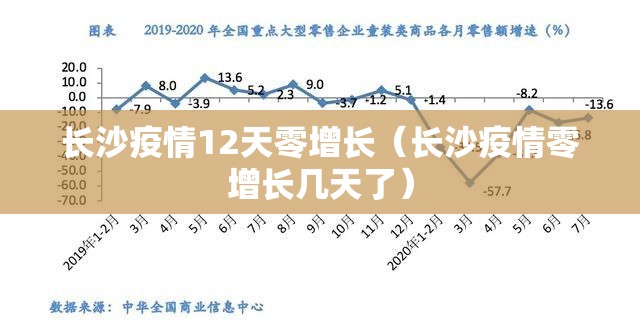

热线系统光鲜的表象下藏着结构性困境,2022年冬季疫情高峰期间,重庆某区热线单日呼入量突破3万次,平均等待时间长达47分钟,这种数字鸿沟现象暴露出应急体系的设计缺陷:当技术接口取代面对面交流时,不会使用智能手机的老人首先被排除在救助系统之外;方言口音重的农民工往往因沟通不畅而失去救助机会;系统自动分流机制则可能因关键词识别偏差遗漏真正需要帮助的人群,电话线就像现代社会的水文测验尺,水位上涨时最先淹没的永远是那些处于低洼地带的群体。

疫情防控热线最动人的部分,发生在技术逻辑与人际温情的交界地带,某话务员在深夜接到孕妇紧急求助后,打破常规流程连续协调12个部门,自己掏出押金担保救护车费用;年轻志愿者开发出智能语音系统,将政策文件转换成老人易懂的方言版本;心理专家团队编写《话务员情绪应对指南》,教授如何通过声调调节缓解来电者恐慌,这些超出职责范围的举动,犹如在科层制铁笼中凿开的人性窗口,证明技术装置终究需要人文内核才能焕发真正生命力。

当疫情阴霾逐渐散去,疫情防控热线何去何从?这套用巨大社会成本堆砌而成的应急体系,不应随着病毒减弱而湮没,智慧城市治理可将其转型为永久性民生服务热线,保留话务员培养体系转为社区心理健康网络,将疫情期积累的数据洞察转化为公共卫生预警机制,重庆某街道已试点将原防疫热线改为“银龄关怀专线”,由熟悉本地方言的下岗再就业人员担任话务员,既解决就业问题又延续服务功能,这种创新转型或可为后疫情时代的社会治理提供新范式。

那串逐渐被人遗忘的数字,曾是一个时代集体焦虑的物质化身,它提醒着我们:任何宏大叙事最终都要落实于个体生命的细微感受,真正有效的社会治理不在于技术装置的精密程度,而在于能否在系统最末端接住那个下坠的人,疫情防控热线如同现代版的诺亚方舟船票——不是强者生存的丛林法则,而是文明社会对每个生命的郑重承诺:即便在最黑暗的时刻,也要让求救的信号有处可去,让微弱的声音有人倾听。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/311.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【重庆疫情防控局电话/重庆疫情防控局电话号码】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

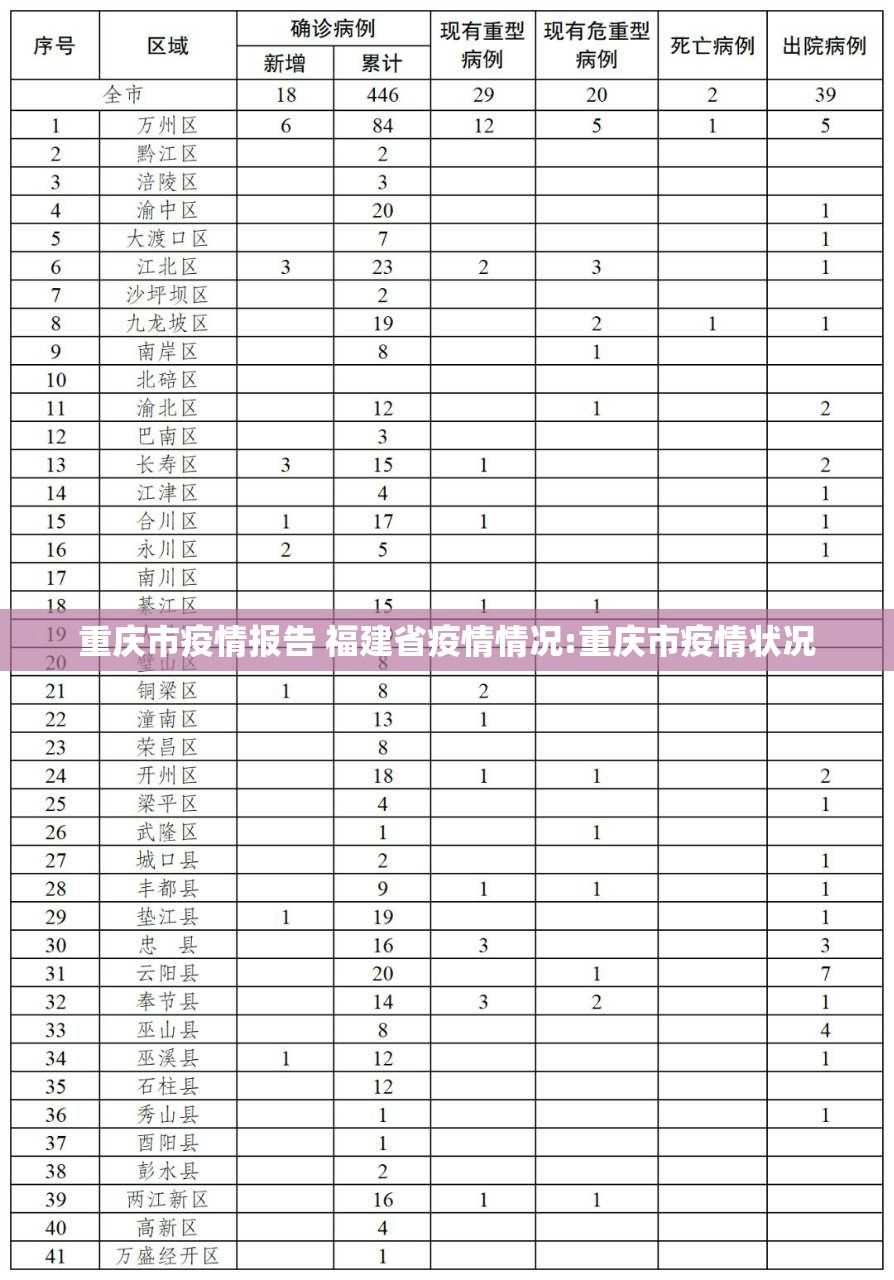

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...