凌晨三点半的重庆,南岸区某老旧小区的灯光次第熄灭,唯有一扇窗户顽固地亮着,像黑夜中不肯闭合的眼睛,李明芳揉了揉布满血丝的眼球,第无数次核对Excel表格中密密麻麻的数据——核酸人数、物资需求、特殊用药清单,这是她连续奋战的第六十八个小时,手机充电宝已经烫得握不住,微信工作群的未读消息像疯长的野草,永远停留在“999+”的红点标记,她负责的网格区内,一位独居老人的电话突然无人接听,这让早已透支的神经再度绷紧,在这场席卷山城的疫情攻坚战中,无数个“李明芳”正以血肉之躯筑起最后一道防线,他们的个体叙事被宏大话语淹没,却承载着整座城市最真实的脉搏与温度。

重庆的防疫体系如同精密齿轮,而社区网格员则是其中最易磨损却又至关重要的环节,李明芳们的七十二小时,是时间感彻底崩塌的超现实存在,第一天破晓时分,她化身“人肉广播站”,举着喇叭穿梭于三十四个单元楼之间,嘶哑的嗓音凿开清晨的寂静,午后成为“物资镖师”,手提肩扛着蔬菜粮油攀爬没有电梯的旧楼,防护服内汗水浸透的衣衫能拧出水流,深夜里又转型为“数据捕手”,在眼花缭乱的表格中追踪病毒可能逃逸的轨迹,某次上门核酸时,隔门听见幼儿哭喊着“不要捅喉咙”,她变戏法般掏出贴纸,蹲在楼道里花了十分钟哄笑孩子——这个微不足道的温柔瞬间,却被系统计为“工作效率低下”,现代防疫技术的全景监控与人性化执行之间的裂缝,在这些细节里无声显露。

疫情中的重庆社区,悄然重构着微观权力生态,李明芳的网格群里,蔬菜团长凭借供应链资源一跃成为意见领袖,年轻志愿者掌握信息工具化身技术官僚,而习惯于单位管理的退休干部首次陷入失语,某次物资分配争议中,曾经的处级干部愤怒质疑:“我的级别应该优先!”回应他的却是九零后志愿者冰冷的算法逻辑——“系统按门牌号随机排序”,传统社会阶层在应急状态下被短暂悬置,新的秩序在微信群聊和团购接龙中野蛮生长,李明芳意外成为这个微型王国的调解者,她用沾染酒精湿巾的双手,既要平衡稀缺资源的分配,又要缝合不同价值观的撕裂,某夜替糖尿病患者奔走求药时,她突然意识到自己仿佛穿越回票证时代——只不过这次稀缺的不是粮食,而是布洛芬和连花清瘟。

这些守夜人正在付出看不见的代价,李明芳手机相册里存着儿子生日宴的照片,却只能在转运密接者的间隙瞥一眼;防护口罩在她脸颊勒出久久不褪的压痕,像是永久性的职业纹身;某个凌晨处理居民投诉时,她突然对着空荡的街道哽咽——这些创伤不会被计入疫情统计数据,却深嵌在个体生命史中,更隐秘的是道德困境的啃噬:当严格执行防疫规定与保障独居老人生存权冲突时,当上报真实数据与维护社区声誉相悖时,她们成了在刀锋上跳舞的决策者,某次为黄码居民违规开通紧急就医通道后,李明芳在日记里写道:“今天要么是救人英雄,要么是防疫罪人。”

第七十二小时的黎明,李明芳终于排查完所有风险点,那个失联老人只是睡熟未接电话,她瘫坐在社区党群服务中心的塑料椅上,看晨光刺破雾都的氤氲,远处传来消杀车的轰鸣声,像这座城市粗重的呼吸,她忽然想起三年前刚入职时老书记的话:“网格员就是城市的毛细血管末梢。”此刻她终于懂得这句话的分量——宏观政策最终要由微观个体承载,伟大叙事总是由琐碎细节构筑,当未来史书记载这场疫情时,或许只会留下感染数字和政策调整,但重庆的街巷深处永远会记得,曾有多少个不灭的窗口亮在深夜,多少双磨破的胶鞋踏过石阶,多少具疲惫的身躯撑起了人间烟火的延续。

天光彻底大亮时,李明芳收到居民偷偷放在门口的自制豆浆,杯壁上歪扭地写着:“知道你在,我们安心。”这一刻,所有付出突然有了具象的意义,她站在渐渐苏醒的楼群中,如同庞大机器里一枚微弱却坚定的齿轮,这座城市的故事从来不只是确诊病例的升降曲线,更是千万个普通人在非常时刻的坚守与抉择——它们或许永远不会出现在新闻稿里,却构成了重庆抗疫最坚韧的底色,晨光漫过长江水面时,新的防疫指令再次响起,她深吸一口气,按下微信语音键:“大家准备好渝康码,新一轮核酸八点开始。”

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/364.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆役情动态(重庆役情情况)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

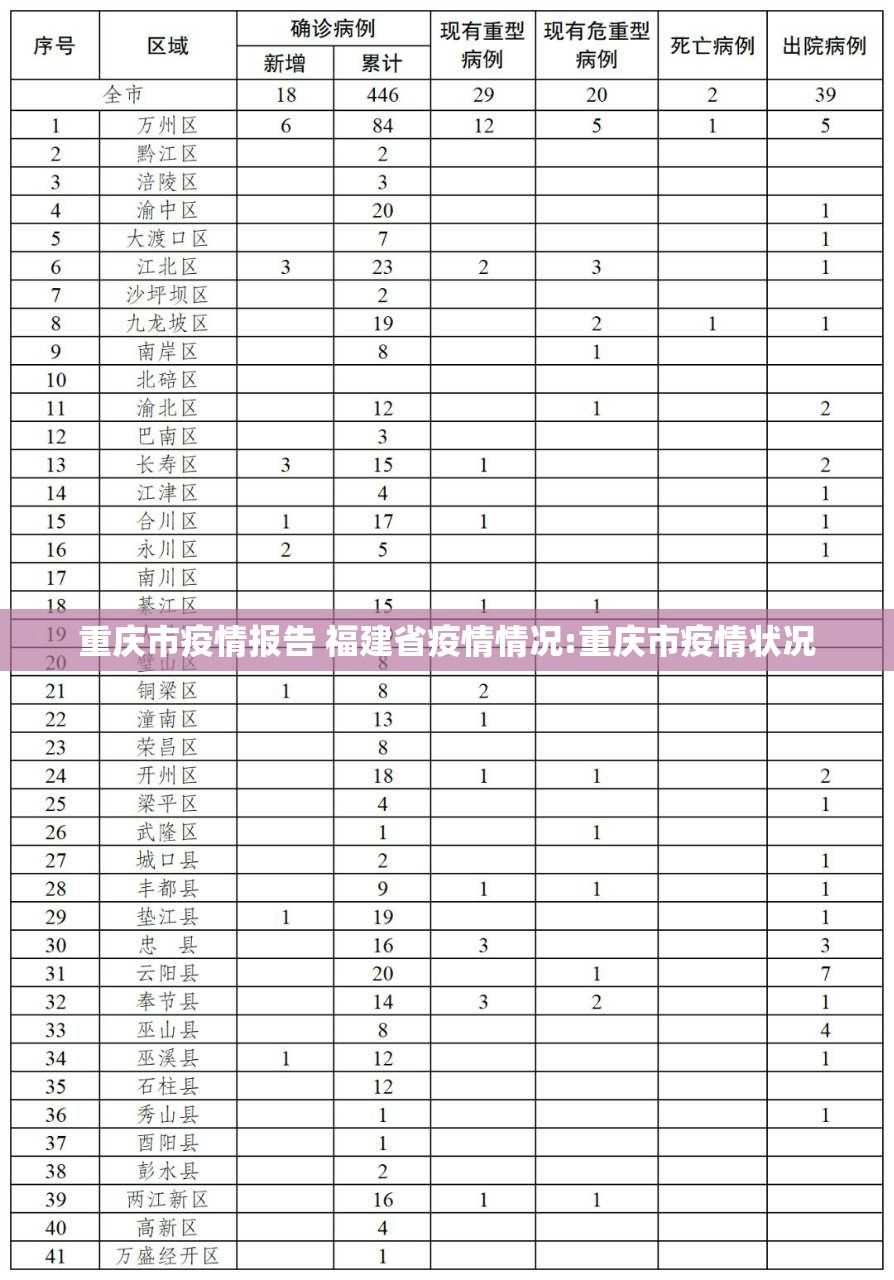

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...