凌晨四点,哈尔滨中央大街尽头,防疫消杀车的雾化消毒液在零下二十五度的空气中凝结成一道奇异的虹彩,扫雪机的轰鸣碾过结冰的柏油路面,与手机屏幕上刚刚弹出的疫情通报形成诡异二重奏——黑龙江省新增本土确诊病例xx例,无症状感染者xx例...数字在凛冽晨曦中跳动,每一个数字背后,是冻结在黑土地上的无数人生切面。

最新疫情通报不仅是冰冷的数据排列,更是龙江大地上灼热的生存图景,绥芬河口岸的货运司机老张在驾驶室里隔离已进入第十七天,车窗上的霜花记录着他呼出的每一口白气;大庆油田的工程师们穿着防护服在钻塔下进行第十轮核酸检测,石油与消毒水的气味在荒原上混合成时代的气味;佳木斯的社区网格员王姐每天爬楼四十八栋,羽绒服内层浸透汗水外层结满冰凌,这些被统计口径归纳为“防疫人员”“密接群体”的普通人,正以血肉之躯在极寒天气中筑起动态清零的移动长城,他们的体温在测温枪里闪现又消失,如同雪地上转瞬即逝的鸟爪印痕。

黑龙江的防疫体系在极端环境下展现惊人韧性,在漠河北极村,零下四十度的超低温使电子设备失灵,防疫人员发明了“暖箱送检法”,用保温箱传递核酸样本;在黑河边境线,无人机编队突破冻雾封锁输送应急物资;在伊春林区,护林员的防火监控网络被改造为疫情巡查系统,这套体系的毛细血管末端,是七台河煤矿井下设置的抗原检测点,是建三江农场大雪封路时启动的无人机投送通道,是哈尔滨高校万名学生一夜之间完成的隔离转移,这些藏在通报背后的超常规操作,构成了中国北方最艰难的防疫样本。

疫情防控的“黑龙江模式”在冰封期面临特殊挑战,边境口岸城市需同时防范输入疫情与保障中俄贸易通道,冬季果蔬供应依赖外地输入导致物流防疫压力倍增,冰雪旅游旺季与疫情防控形成矛盾张力,高寒环境下呼吸道疾病高发增加甄别难度,老龄化严重的林区城市面临疫苗接种率提升困境,这些结构性难题让每个防疫决策都变成在多重约束条件下的最优化计算,如同在冰面上进行精密手术。

当长三角珠三角的防疫以小时为响应单位时,龙江大地的防疫必须以分钟计量——严寒会放大一切系统的延迟效应,暴风雪可能瞬间切断某个边境村庄的对外通道,极低温可能让隔离点的供水系统全面瘫痪,短日照压缩了户外防疫作业的时间窗口,这些看不见的约束条件,让每个疫情防控环节都必须预留应对极端天气的冗余度,防疫人员不仅要懂流行病学,还要掌握极寒天气生存技能,形成世界上独一无二的“寒地防疫知识体系”。

疫情通报的数字在天寒地冻中获得重量感,每个新增病例背后可能是需要破冰开道的转运车队,每个隔离点位可能需要每小时检查暖气供应,每个核酸采样点必须搭建防风保温帐篷,这些隐藏成本从未出现在任何通报中,却真实地沉淀在黑龙江的防疫账本里,当南方地区用电子围栏进行精准防控时,这里的防疫依然依赖大量人海战术——因为严寒会让摄像头结霜,电子门磁会低温失效,智能手机户外使用时间缩短一半。

在最新疫情通报的字里行间,我们看见一种超越防疫本身的地域韧性,大庆油田首创的“网格化防疫”脱胎于石油会战时期的营地管理经验,北大荒农场的封闭管理模式源自垦荒时期的集体生活记忆,边境口岸的防疫流程带着百年口岸通商的管理智慧,这些深藏在黑土地下的历史经验,在疫情压力下被重新激活和创造性转化,形成独特的防疫文化基因。

疫情终将退去,但黑龙江在极寒环境中构建的这套防疫体系,将成为人类应对重大公共卫生事件的特殊知识遗产,当未来的研究者翻阅这些疫情通报时,他们会发现数据背后跃动着的不屈灵魂——那些在零下三十度中依然坚守的防疫人员,那些在暴风雪中依然前行的核酸采样队,那些在极寒天气里依然保持运转的隔离设施,这些冰封期防疫实践,正在为人类在极端环境下的公共卫生应对,书写着不可替代的黑龙江注脚。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/38.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《最新疫情通报黑龙江省最新消息/最新疫情通报黑龙江省》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

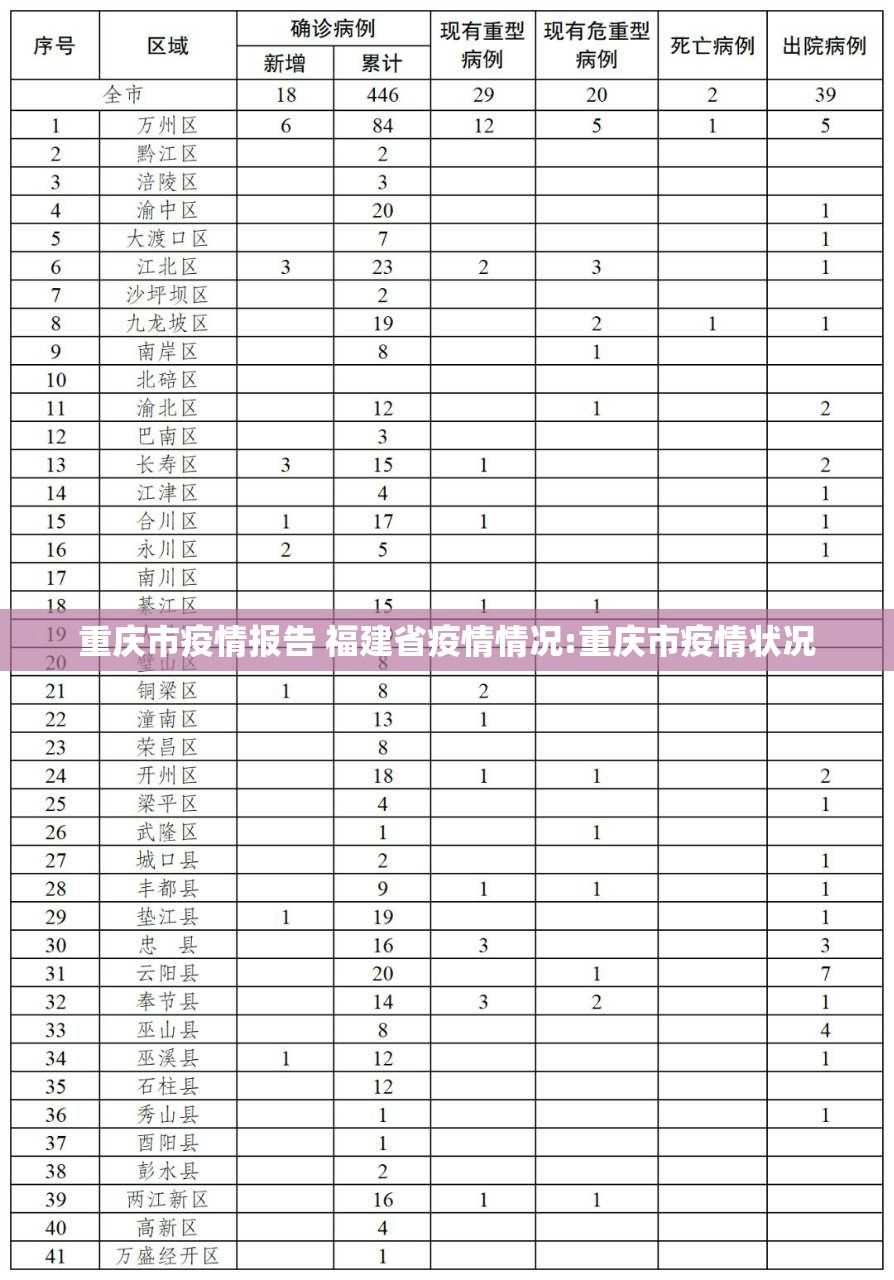

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...