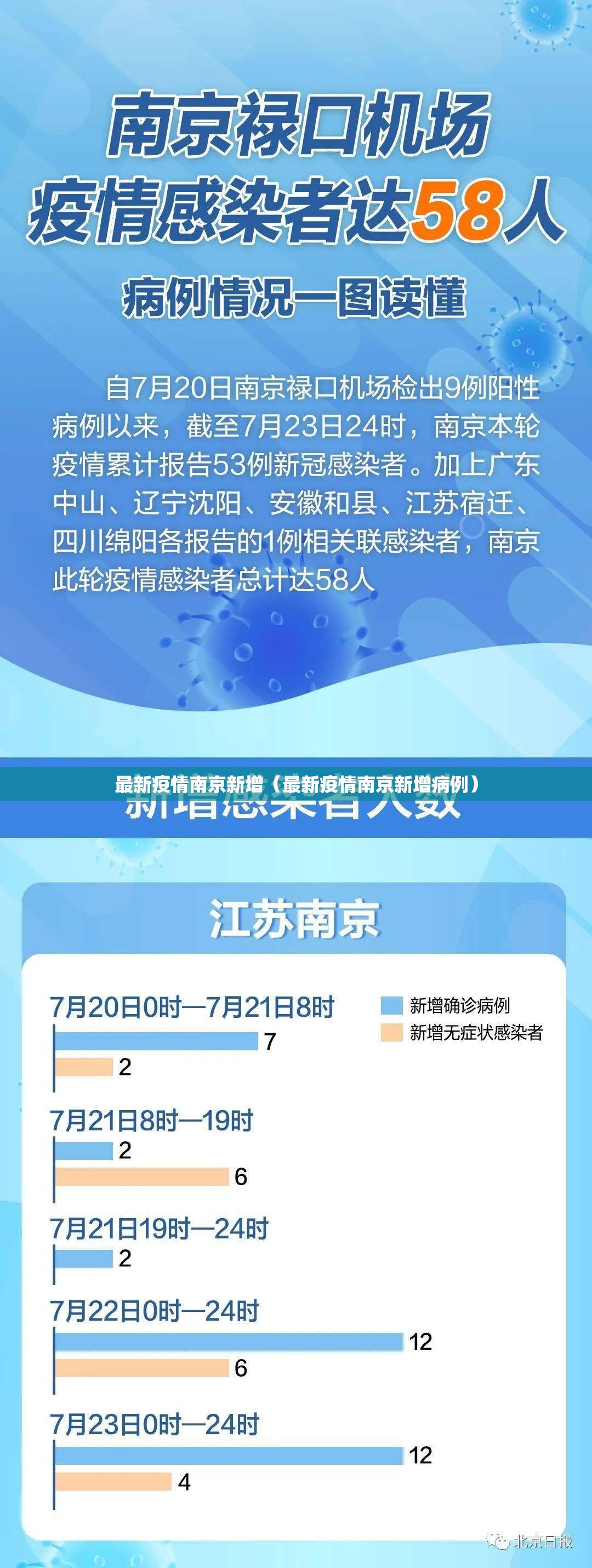

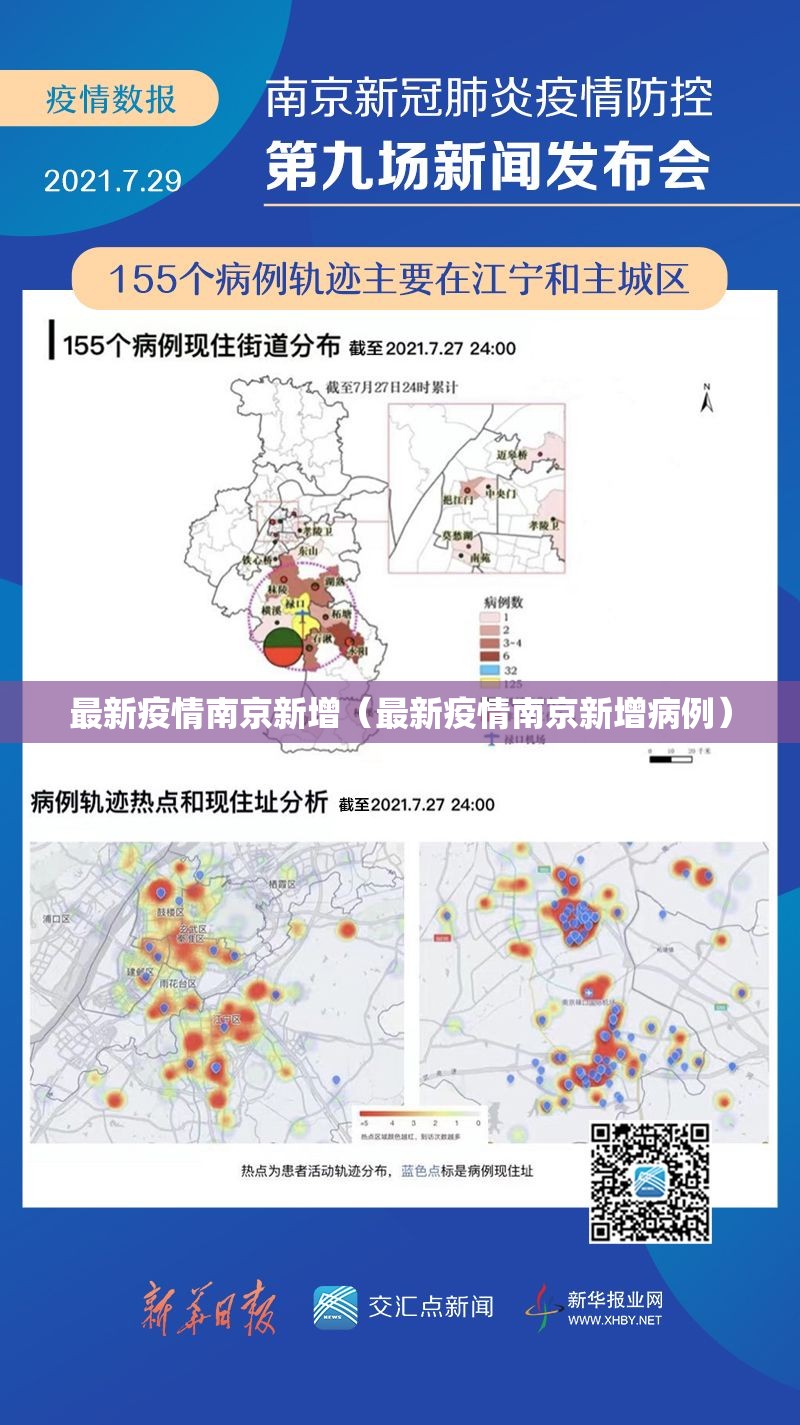

当“南京新增X例”的冰冷数字再次跃入公众视野,一种熟悉的焦虑感迅速在网络空间弥散,病例数、活动轨迹、密接人数——这些被量化的“事实”构成了疫情叙事的表层逻辑,却同时遮蔽了更为复杂的认知迷局,我们自以为通过数据掌握了疫情全貌,殊不知每一个统计数字背后,都潜藏着未被言说的个体挣扎、制度性疲惫与认知框架的天然缺陷,南京疫情不仅是一场公共卫生战役,更是一面残酷的镜子,映照出人类在不确定性迷雾中寻求确定性的永恒困境。

疫情数据的产生远非自然过程,而是经由多重权力与技术中介的社会建构,从核酸采样、样本运输到实验室检测和数据上报,每个环节都渗透着人为判断与技术局限的痕迹,检测试剂敏感性的差异、无症状感染者的隐匿性、上报标准的地方性变通,使“确诊病例”成为模糊现实的近似值,而非绝对客观的镜像,当公众将数据奉为圭臬时,往往忽略了其背后复杂的筛选与建构过程——我们消费的实质是经过多重过滤的现实标本,而非现实本身。

主流叙事习惯于将疫情简化为“防控-胜利”的二元戏剧,将复杂的社会生态压缩为扁平化的抗疫史诗,南京市民连夜排队的疲惫身影、小微企业主面对封锁令时的绝望叹息、医护人员连轴转后的生理极限——这些难以被量化的体验,在宏大的抗疫叙事中往往沦为模糊背景音,媒体聚焦于“英雄叙事”与“团结赞歌”,却选择性忽视疫情引发的次生灾难:常规医疗资源挤兑带来的隐性死亡,隔离政策对心理健康的长期侵蚀,以及底层劳动者生存空间的进一步压缩,这种叙事简化不仅扭曲了社会对疫情真实代价的认知,更可能导向缺乏人文温度的机械防疫。

南京疫情中公众认知的撕裂,凸显了后真相时代信任生态的支离破碎,当官方通报与民间传闻出现落差,当专家解读彼此矛盾,普通民众被抛入信息的漩涡而无从锚定,阴谋论与假信息趁虚而入,不是由于民众缺乏理性,而是因为制度性信任缺失留下的巨大真空,对数据真实性的质疑、对防控措施正当性的拷问、对代价分配公平性的争议,共同构成疫情之下的认知内战,这种信任危机比病毒本身更具传染性,它侵蚀社会合作的基础,使防疫政策在推行中遭遇无形阻力。

面对疫情认知的固有局限,我们必须超越对“绝对真理”的幼稚迷恋,转向一种更具反思性的认知谦卑,承认数据的不完备性,倾听被主流叙事边缘化的声音,关注疫情防控的伦理代价与分配正义——这并非削弱抗疫意志,而是使应对措施更具韧性、更富人性,南京疫情提醒我们,真正的抗疫智慧不在于追求全知全能的控制幻觉,而在于建立能够包容不确定性、及时自我修正的认知与治理体系。

当南京新增病例数再次成为焦点,我们或许更应关注数字背后那些无法被统计的颤抖、无法被量化的失去,人类的尊严不仅在于征服病毒的野心,更在于面对自身认知局限时的诚实,以及在苦难中保持共情与反思的能力,这场疫情终将在医学上被终结,但它揭示的认知困境将长期伴随我们——唯有承认理解的有限,才能在与不确定性的共舞中避免致命的傲慢。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/50.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《最新疫情南京新增(最新疫情南京新增病例)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

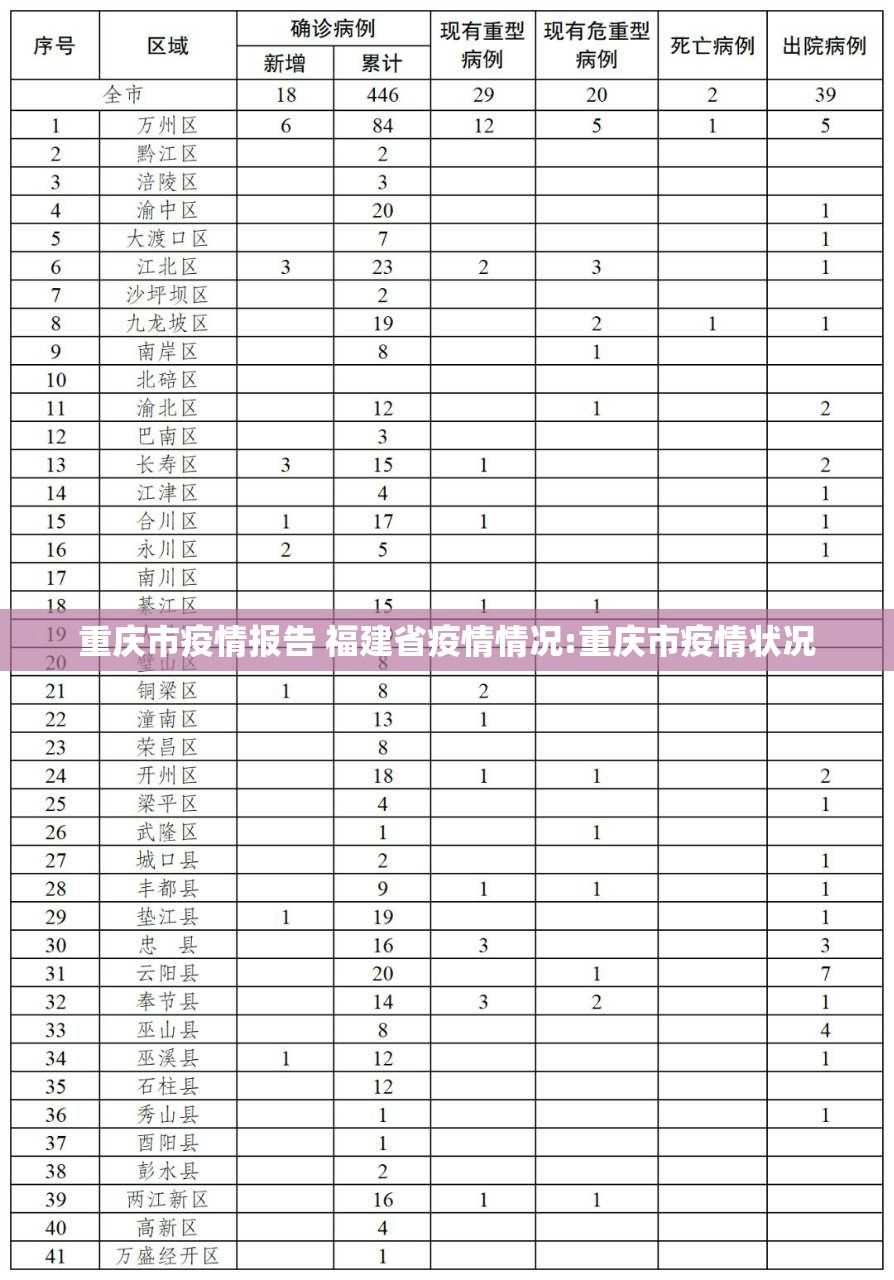

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...