凌晨五点半,哈尔滨某小区的一声巨响撕裂了冬日清晨的静谧,一栋居民楼的多面墙体如纸片般被撕开,内部私密的居住空间突然变成了一个残酷的展示橱窗——扭曲的钢筋、悬挂的家具、飘荡的窗帘,以及不知踪迹的生命,随着官方通报“燃气爆炸”的初步结论,这场灾难迅速被归类为又一起“意外事故”,等待下一次类似事件将其从公众记忆中覆盖,在这片瓦砾与喧嚣之下,埋藏着更为深层的社会隐喻:现代城市生活的脆弱性、个体安全感的系统性流失,以及我们共同承担却视而不见的风险契约。

城市作为人类文明的结晶,其基础设施本应是安全与秩序的象征,哈尔滨爆炸事件无情地揭开了这层光鲜的表皮,燃气管网作为城市的“血管”,其老化、失修与管理漏洞构成了潜伏的威胁,这不是哈尔滨独有的困境,而是中国众多城市共同的“阿喀琉斯之踵”,在追求GDP与城市扩张的狂热中,地下管网的更新与维护沦为“看不见的工程”,其优先级永远让位于地表上光鲜亮丽的地标与项目,当我们在享受现代城市便利的同时,实则行走在一个由无数脆弱节点组成的风险矩阵之上,每一次点火、每一处泄漏都可能成为引爆这个系统的导火索。

此次事件中,受损楼体的建筑质量问题亦浮出水面,为何一次非中心引爆的爆炸能造成如此大面积的结构性破坏?是设计缺陷、材料劣质还是施工偷工减料?这不禁令人联想到中国城市化进程中大量建设的“速生建筑”,在速度与数量的双重驱动下,安全与质量往往成为可牺牲的变量,居民们用一生积蓄换取的“安乐窝”,实则是各种隐患的聚合体,这场爆炸不过是以极端方式暴露了潜藏的日常风险。

灾难应对机制在事件中经历了严峻考验,尽管救援力量迅速响应,但现场混乱、信息混杂以及受灾民众安置等问题,仍反映出应急体系中的短板,更重要的是,事前预防与监测机制的缺位值得深思,为何定期安检未能排除隐患?为何居民反映的燃气异味未得到及时处理?这种“重应急、轻预防”的思维模式,实则是风险治理的本末倒置。

在技术层面之外,此次爆炸更揭示了社会治理的结构性困境,城市居民作为个体,在庞大的城市系统面前极度无力,他们无法知晓地下管线的真实状况,无法干预邻里的危险行为,甚至难以获取与自身安全密切相关的信息,这种“安全知情权”的缺失,使市民成为风险的被动承受者,而相关部门之间的权责不清、协调不畅,更是导致安全隐患长期滞留的体制性原因。

爆炸声过后,除了哀悼与赔偿,我们更需要一场深刻的反思,城市发展理念必须从“重建设、轻维护”转向“全生命周期管理”,将地下管网等隐形基础设施的提升置于优先位置,建筑行业需要强化质量追溯与问责机制,让“安全”成为不可逾越的红线,风险防控体系应实现从“事后响应”到“事前预防”的根本转变,建立社区级风险监测与预警网络。

更重要的是,必须打破专家系统与普通市民之间的信息壁垒,通过数字化手段实现公共安全数据的透明与共享,让每一位市民都能成为城市安全的参与者和监督者,这场爆炸不应仅成为新闻热点中的过客,而应转化为推动城市治理现代化的契机。

哈尔滨某小区的废墟终将被清理,新楼将会崛起,但若不能从这声巨响中汲取教训,那么我们只是在等待下一场爆炸的发生,城市不仅是建筑的集合,更是人类对安全、尊严和美好生活的承诺,兑现这一承诺,需要的是对每一条管线、每一栋建筑、每一个生命的敬畏与责任,在风险与安全的永恒博弈中,人类的智慧与良知必须时刻占据上风——否则,现代城市的繁华将永远建立在沉默的火山口上。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/changshikepu/94.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《沉默的煤气罐与喧嚣的瓦砾堆,哈尔滨爆炸声中的城市生存寓言》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

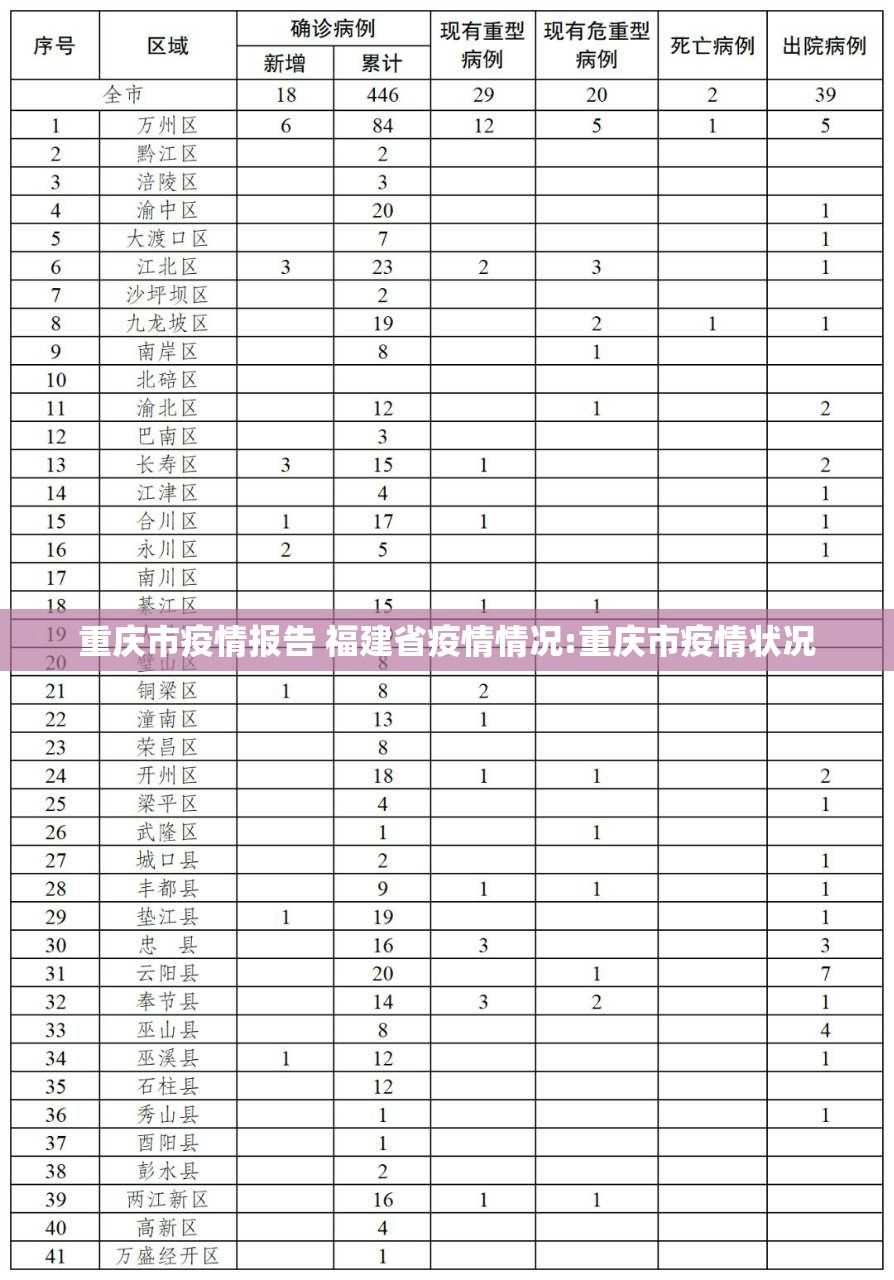

本文概览:国内多地疫情出现波动,重庆市和福建省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情报告、防控措施及社会影响等方面进行分析,以期为公众提供全面信息。重庆市疫情报告重庆市近期疫情呈现局部散发态势,据重庆市卫生健康委员会最新通报,过去...