2022年秋季,郑州某高校一名学生因隐瞒行程导致疫情在校园内扩散,最终被立案调查,这一事件迅速引爆舆论场:有人愤怒谴责该生“自私自利”,有人则追问“为何要隐瞒”?在这场看似简单的个体行为失范背后,隐藏着更为复杂的防疫伦理困境与社会结构性压力。

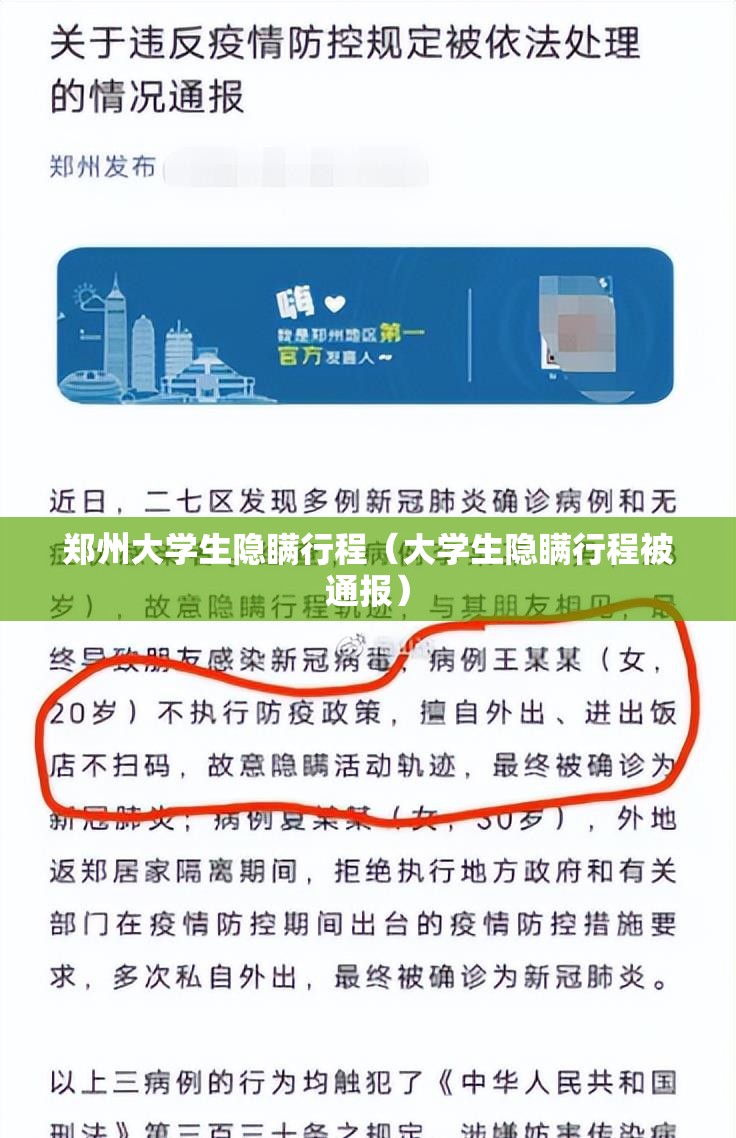

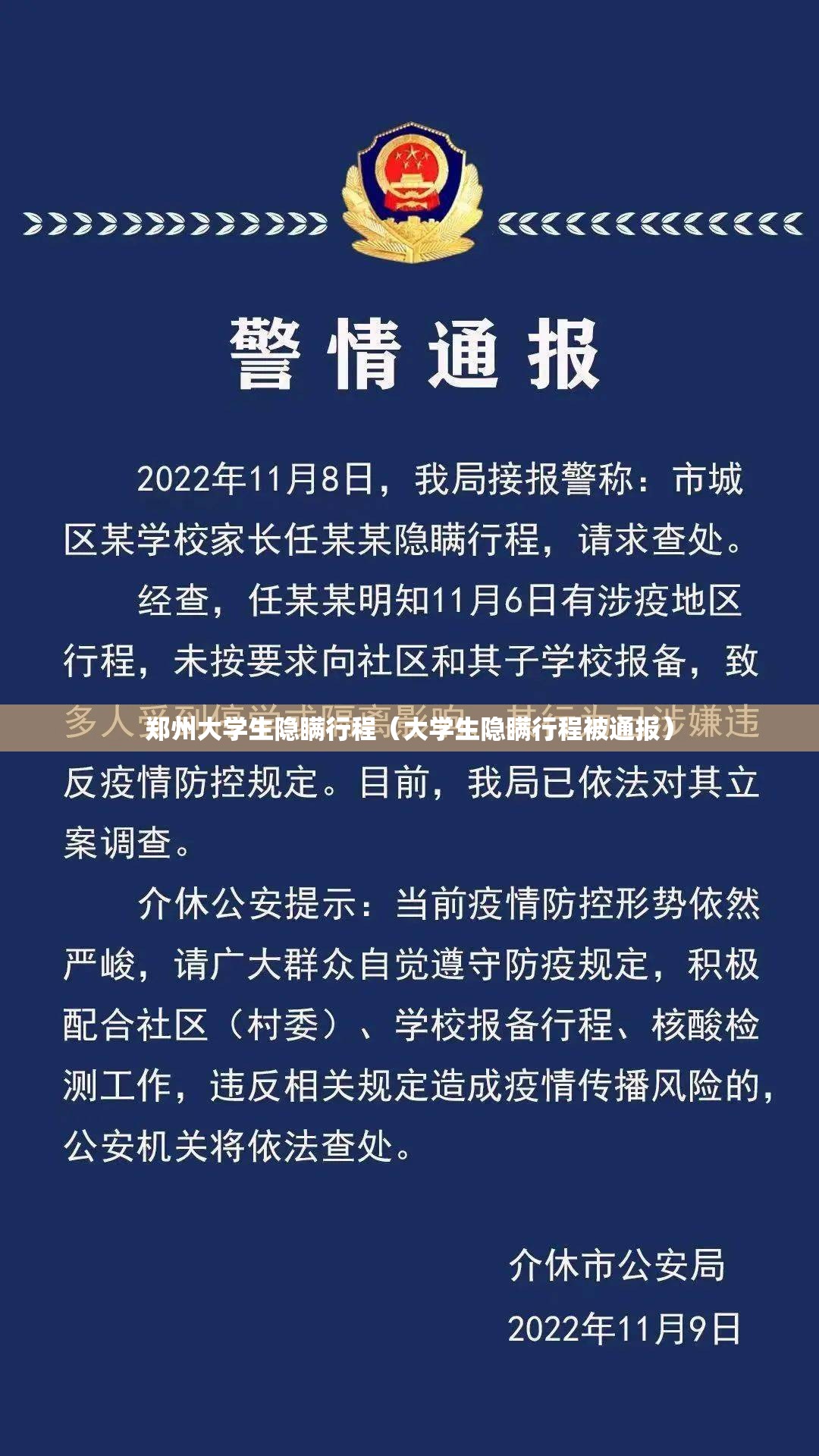

隐瞒疫情信息绝非孤例,从2020年内蒙古呼和浩特市某学生隐瞒行程被立案,到2022年安徽某大学生私自返校并隐瞒实情被处分,类似事件在全国多地屡见不鲜,为何这些受过高等教育的年轻人会选择隐瞒?表面看是侥幸心理作祟,深层原因却远非如此简单。

首先需要审视的是防疫政策执行中的“污名化”机制,一旦成为“密接”或“确诊”,个体不仅面临隔离治疗,更可能成为众矢之的,社交媒体上的“人肉搜索”、“网络暴力”使得疫情披露变成了一场社会性死亡的冒险,郑州这名学生或许目睹过其他确诊者遭受的舆论围攻,这种恐惧可能压倒了公共卫生责任。

高校管理的刚性化也是重要因素,尽管教育部多次强调不得层层加码,但不少学校仍采取“一刀切”的严厉措施:一旦有学生涉疫,整个宿舍楼甚至全校面临严格封控;学生可能面临延期毕业、取消评优等实质性惩罚,在这种高压环境下,隐瞒成为了个体应对系统压力的“理性选择”。

我们还需关注当代大学生的特殊处境,他们多数处于经济半独立状态,一旦被隔离,可能面临生活费、医疗费等经济压力,他们也是社交媒体一代,格外在意同龄人的目光和评价,这些结构性因素共同构成了隐瞒行为的现实土壤。

理解不等于认同,个体选择隐瞒行程,客观上确实给公共安全带来了巨大风险,郑州这起事件导致全校管控升级,教学秩序被打乱,社会资源被大量消耗,这提醒我们:在重大公共卫生事件中,个体权利与公共利益的边界需要重新审视。

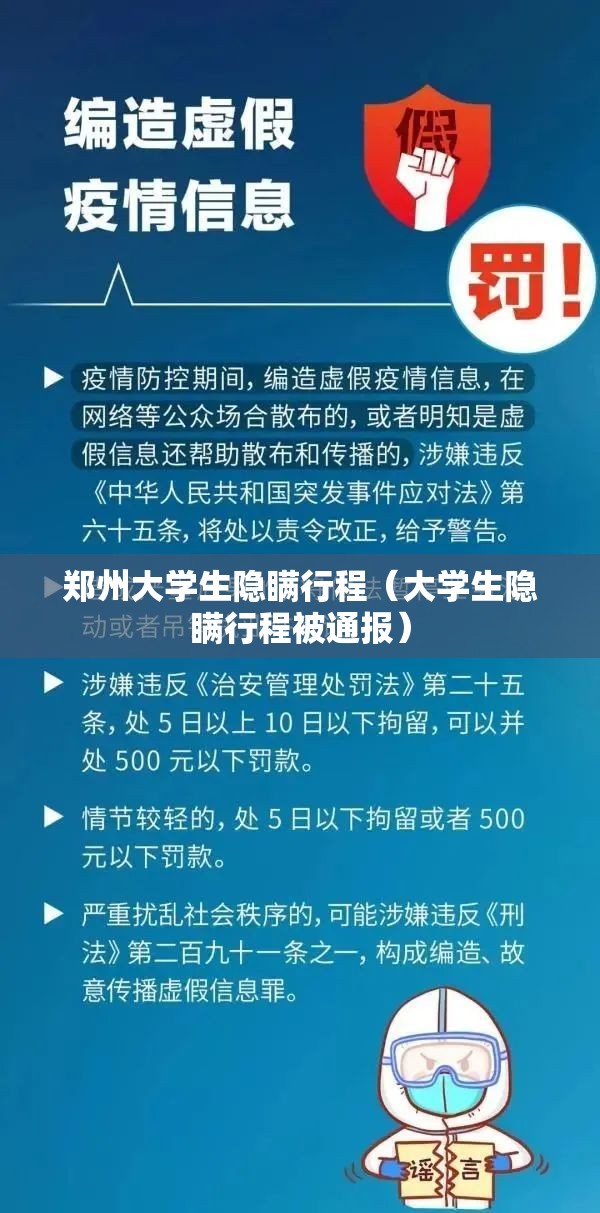

解决这一问题需要多维度改革,政策层面应当建立更加人性化的防疫机制,杜绝“一刀切”做法,确保学生不会因如实报告而遭受不公正待遇,高校管理需要更多温度,用疏导代替纯粹惩罚,建立鼓励诚实报告的激励机制,法律教育也需加强,让学生真正理解《传染病防治法》中关于隐瞒疫情的法律责任。

最重要的是构建一种新的防疫伦理:既不道德绑架个体,也不无限放纵自私行为,公共卫生安全是每个人的责任,但社会也应当为个体履行这种责任创造友善环境,只有当学生不再恐惧因诚实而受惩,不再担心因确诊而被歧视时,隐瞒行程的现象才能真正减少。

郑州这名学生的选择是错误的,但仅仅谴责个体远远不够,真正负责任的态度是审视催生这种选择的环境因素,并共同努力构建一个让每个人都能坦然说出真相的防疫体系,在疫情常态化的今天,这种系统性的反思与改进显得尤为紧迫——因为下一个面临这种抉择的,可能是我们中的任何人。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/cshidaquan/1727.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《郑州大学生隐瞒行程(大学生隐瞒行程被通报)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:2022年末,郑州富士康科技园区爆发的新冠疫情,不仅成为国内疫情防控的重要焦点,也引发了全社会对大型企业危机管理、员工权益保障以及公共卫生责任的广泛讨论,随着事件逐渐平息,相关部门公布了处理结果,这一结果不仅是对事件的总结,更是对企业社会责...