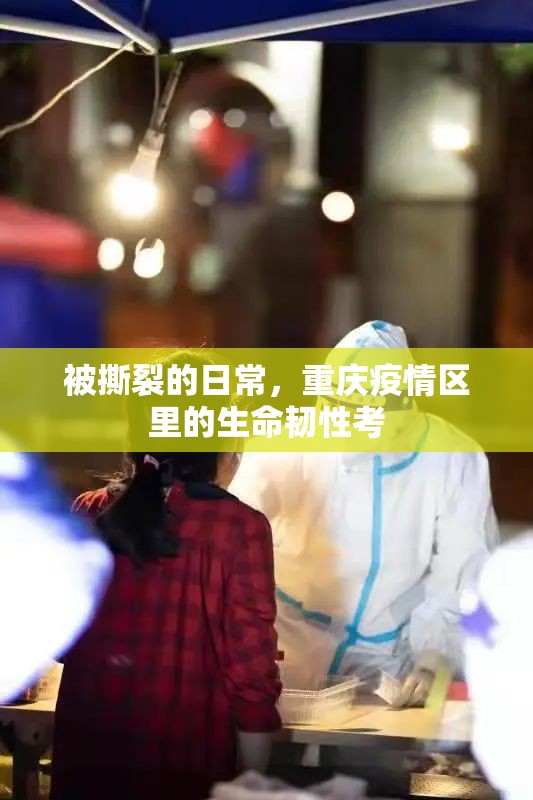

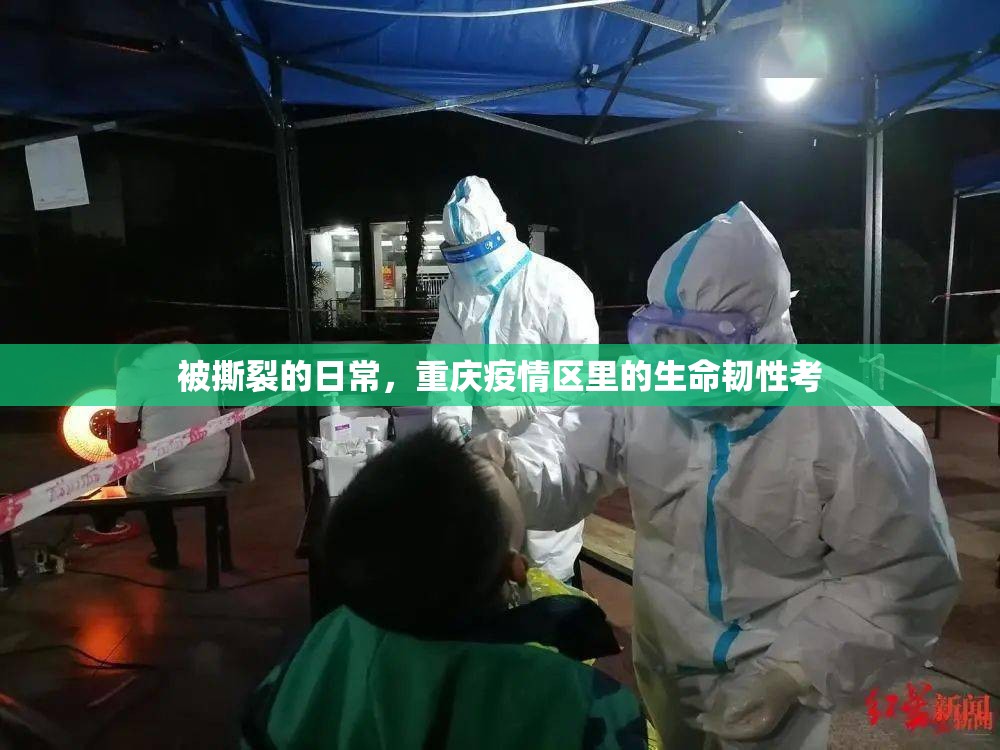

重庆的秋雾还未散尽,疫情却如幽灵般缠绕着这座山城,当“重庆市疫情区”的标签被贴在某个社区、某条街道时,那里的人们便坠入了一种超现实的生存状态——铁栅栏切割了熟悉的街景,核酸检测的长龙蜿蜒至视野尽头,消毒水的气味霸道地覆盖了火锅的麻辣鲜香,这不仅是地理空间的隔离,更是生活连续性的断裂,日常被连根拔起,抛入不确定的漩涡,在官方冰冷的疫情通报和数据曲线的背后,是一个个具体而微的生命,正以惊人的韧性在裂隙中寻找光亮。

疫情区的物理禁锢创造了一种奇异的时空扭曲,曾经车水马龙的南滨路陷入沉寂,解放碑的钟声仿佛只为防疫工作者敲响,居民的活动半径被急剧压缩至方寸之间,“足不出区”或“足不出户”的禁令将生活简化成最基本的单元,人类的适应性在此刻绽放出诡异的花朵——阳台成了新的社交广场,邻居间依靠绳索吊篮交换物资,线上团购群以军事化的效率组织起基本生存资料的流通,这种被迫的“内向化”生活,意外地复苏了久违的社区纽带,钢筋水泥的森林里竟生长出互助的温情,每一个从窗口传出的“重庆雄起”,都是对恐惧的集体性驱逐,是用乡音构筑的心理防波堤。

在宏大叙事惯常遮蔽的角落,无数微型史诗正在上演,那个穿着防护服在楼道里奔跑的“大白”,可能是个刚毕业的医学生,第一次直面如此具象的社会责任;那个在业主群里统计需求的志愿者,白天或许是某个公司的项目经理,此刻则将管理才能倾注于鸡蛋和蔬菜的调配;那些被困在出租屋里的打工者,在焦虑于手停口停的同时,也收到了来自陌生房东的租金减免通知,这些碎片化的故事拼贴出疫情之下的重庆底色:不是悲情的单向渲染,而是困境中迸发的多元生存智慧,菜贩们建立直送渠道,教师在摄像头前重启讲堂,心理咨询热线持续抚慰紧绷的神经——正常社会的功能并非消失,而是以另一种形态顽强存续。

重庆疫情区如同一面凸透镜,灼烧出社会肌理中平日隐而不显的纹路与裂痕,数字鸿沟在此时变得格外刺目——当基本生活物资依赖线上采购时,不谙智能手机的老人们瞬间沦为信息孤岛的囚徒;当流调信息成为通行凭证,那些没有固定居所的零工群体如何自证清白?这些结构性脆弱提示我们,精准防疫不仅是技术层面的优化,更是对社会正义的深度考量,脆弱性与韧性往往是一体两面,社区工作者手写的登记表、志愿者为独居老人送餐上门的脚步,正是用最原始的方式填补着现代性裂痕。

疫情终会退潮,但“疫情区”所催化的变革却可能持久重塑城市的内在逻辑,邻里关系从“熟悉的陌生人”转向命运共同体,基层治理在压力测试中被迫升级迭代,公众对公共卫生的态度从被动接受到主动参与,这些软性基础设施的重建,或许比任何物质遗产都更为深远,重庆这座以坚韧闻名的城市,再次以其市井的烟火气和江湖的侠义精神,演示了如何在高风险社会中存续与发展。

在隔离栏拆除之后,疫情区将不再是一个被恐惧标注的地理符号,而会转化为一座城市集体记忆的烙印,提醒着人们关于脆弱、互助与重生的全部含义,重庆的韧性不在于永不跌落,而在于每一次跌落后的起身,都更加坚实——正如奔腾的长江,在重重山峡的阻遏中,反而激荡出更加雄浑的力量。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/cshidaquan/522.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《被撕裂的日常,重庆疫情区里的生命韧性考》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:2022年末,郑州富士康科技园区爆发的新冠疫情,不仅成为国内疫情防控的重要焦点,也引发了全社会对大型企业危机管理、员工权益保障以及公共卫生责任的广泛讨论,随着事件逐渐平息,相关部门公布了处理结果,这一结果不仅是对事件的总结,更是对企业社会责...