凌晨三点的重庆南岸区,核酸检测点的白炽灯刺破浓雾,蜿蜒的队伍在潮湿的空气中缓慢移动,一位身着防护服的“大白”靠在临时搭建的帐篷旁,面罩上凝结的水珠不知是雾气还是汗水,这是2022年冬日的寻常一夜,却又是不寻常的疫情时代缩影,当日,重庆报告新增本土确诊病例138例、无症状感染者1347例——这些冰冷的数字背后,是两千万山城人民正在经历的热气腾腾的生活革命。

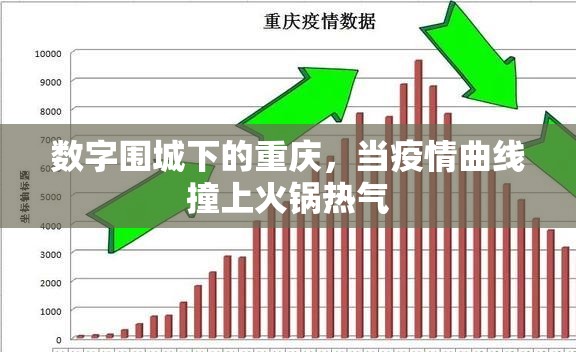

重庆的疫情数据曲线犹如过山车般起伏,映射出奥密克戎变异株与人类防疫策略的激烈博弈,从11月初单日新增破千,到采取全域协同防控后数据的波动下降,每一组数字都不仅仅是统计学意义上的点状分布,而是无数家庭的悲欢离合,流行病学专家李明指出:“重庆的特殊地形和人口密度创造了病毒传播的独特模式,高密度居住区与陡峭地形相互交织,使得传统防控手段面临前所未有的挑战。”

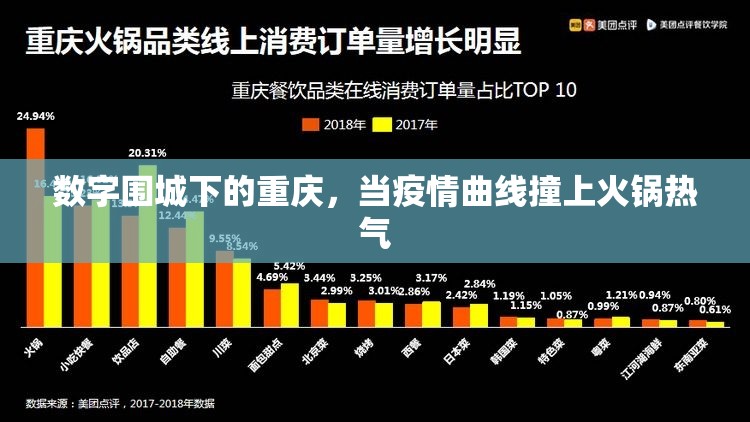

在洪崖洞景区附近经营火锅店的张老板,如今能精准解读疫情通报的潜台词:“看到确诊病例轨迹涉及解放碑,我就知道未来三天客流量要减半。”他的收银台上,付款二维码旁边新增了场所码,菜单上的招牌毛肚曾经每天要进货两百斤,现在减到了八十斤,这些微观经济单元的调适,构成了重庆抗疫的毛细血管网络,它们不像方舱医院那样引人注目,却同样维系着城市的生命体征。

疫情防控如何既保民生又阻传播?重庆创造性地发展了“防疫泡泡”模式,在长安汽车两江工厂,工人们闭环管理下保障了70%的产能,每天有上千辆新车驶下生产线,这种将厂区转化为相对独立生态系统的做法,使经济动脉在疫情压力下依然保持搏动,这种模式的代价是工人们连续数周无法回家,只能在视频里看着孩子学会走路,防疫经济学从来不只是财政补贴的计算题,更是人类忍耐力的极限测试。

十八梯传统风貌区,曾经摩肩接踵的石阶如今显得空旷,但令人惊讶的是,文化生命力并未因疫情而枯萎,非遗传承人王师傅开通了抖音直播,向全国各地观众展示蜀绣技艺,线上销量反而较疫情前增长了三成。“病毒挡住了游客的脚步,但挡不住文化的传播”,这句话道出了重庆人特有的韧性——既然嘉陵江的水不会倒流,那么生活总要找到新的出口。

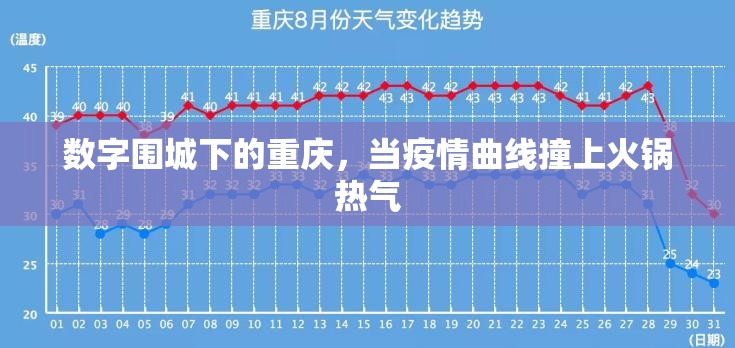

重庆大学的心理学家陈教授团队研究发现,持续三年的疫情压力已在市民中引发了“时空焦虑症”——对未来的不确定感与对空间受限的敏感同时出现,但研究同样显示,重庆人特有的幽默感和社区凝聚力成为了心理缓冲器,在九龙坡某封控小区,居民们自发组织阳台火锅节,每家炒制自己的锅底,香味在楼栋间飘散,用最具重庆特色的方式完成了对隔离的反叛。

夜深了,北碚区的流调中心依然灯火通明,工作人员小徐已经连续工作16个小时,追踪一条新的传播链,她桌上的咖啡冷了又热,热了又冷,电脑屏幕上的蛛网图不断延伸,每一个节点都代表一个需要被保护的生命,这些疫情防控的“幕后棋手”们,用通红的双眼和酸痛的肩膀支撑着城市的防护网。

当重庆晨间的雾气再次弥漫山城,新一天的疫情数据即将公布,无论数字如何变化,这座城市依然在长江和嘉陵江的交汇处倔强地运转着,火锅依然沸腾,索道依然穿梭,只是人们更加懂得相守的意义,疫情终将过去,而重庆人在应对危机过程中形成的集体智慧和社区精神,将成为这座城市的永久财富,在人类与病毒的长久博弈中,重庆案例提醒我们:最有效的防控策略不仅是科学手段,更是那种在艰难时刻依然能够相互守望的人性光辉。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/kepujiehuo/175.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《数字围城下的重庆,当疫情曲线撞上火锅热气》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:随着国内疫情多点散发,许多市民和网友都在关注一个问题:“郑州封城了嘛?”这个问题不仅反映了公众对疫情动态的关切,也凸显了在疫情防控常态化背景下,信息透明和政策执行的重要性,本文将基于最新官方数据和政策,深入探讨郑州的疫情防控措施,分析是否实...