凌晨三点的重庆南岸区,一部智能手机在床头柜上骤然震动,屏幕亮起,一行简洁的文字跃入眼帘:“南岸区新增确诊病例活动轨迹公布,请有时空交集者主动报备。”这不是孤独的讯号——在同一时刻,主城九区的数百万台设备相继响起,无数光点在黑夜中无声闪烁,编织成一张数字时代的防控网络,重庆疫情通知已不再是简单的行政文书,它成为了这座山城在特殊时期维系社会毛细血管畅通的神经传导,是秩序与温度在二进制世界中的精密共舞。

重庆疫情通知体系堪称技术治理的典范之作,官方渠道采用“1+N”扩散模式——以卫健委官网为核心中枢,政务微博微信构成二级节点,街道社区群、物业群形成末梢网络,重要通知发布时间经过精密计算,选择在晚8点市民休闲时段集中投放,实现覆盖率最大化,每则通知都经过流行病学、法律、传播学三重审核,既确保“阳性人员轨迹”类信息的医学准确性,又注重“防控政策调整”类文本的法律严谨性,同时兼顾“核酸检测安排”通知的传播效率,在2022年11月疫情高峰期间,全市单日最高推送防疫信息3800万条次,相当于每个重庆人每天接收1.2条定向信息流。

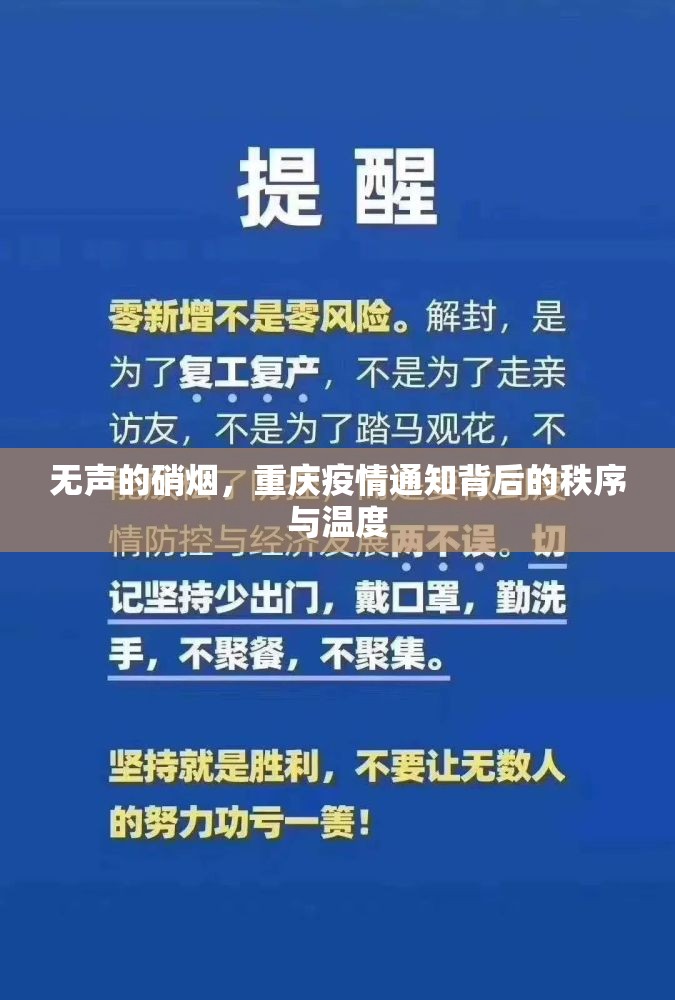

这些冰冷数据背后跃动着炽热的人文关怀,通知文本摒弃机械的官僚腔调,转而采用“火锅式语言策略”——用本地化的表达方式传递关键信息,核酸检测通知会提醒“老师傅们记得加件衣裳,莫凉倒了”,隔离政策调整则幽默标注“暂时莫去蹦迪,火锅外卖管够”,更令人动容的是“需求响应机制”:每则通知都附带二维码,市民扫描后可反馈具体困难,独居老人收到隔离通知时,可通过该通道申请生活援助;患儿家长在看到封控通知后,能即刻触发就医绿色通道,这种双向通信使冷冰冰的行政指令转变为有温度的社会对话。

这套系统正悄然重塑城市的社会肌理,传统科层制中,信息沿行政层级逐级衰减,街道干部往往需要反复解释政策,所有市民同步获取同等信息,大大降低了社会治理的摩擦成本,更重要的是,透明化的信息发布构建了集体心理防护网——当人们能清晰知道病毒在哪里、政策是什么、自己该怎么办时,不确定性带来的恐慌便被有效消解,南坪街道的王阿姨在采访中坦言:“每天看到手机上的防控通知,就像吃了定心丸,晓得政府和我们在一起扛。”

然而这座通知大厦并非毫无裂痕,数字鸿沟依然将部分老年群体隔绝在外,尽管社区工作者会用喇叭进行二次传播,但信息延迟仍难以完全避免,信息过载也是新挑战,部分市民坦言面对海量通知会产生“防控疲劳”,更深层的是,精准防控与隐私保护始终在寻找平衡点,轨迹公布如何避免变相“人肉搜索”,成为制度设计者持续思考的伦理命题。

重庆疫情通知的进化尚未完结,人工智能正在试水个性化推送,未来或将为不同风险等级市民定制差异化提示;区块链技术可能应用于流调信息管理,既保证可追溯性又保护隐私,但无论技术如何迭代,其核心始终是那座跨越虚拟与现实、连接政府与市民的桥梁,当洪崖洞的灯火再次彻夜通明,当长江索道车厢重新挤满游客,这些深夜抵达的手机通知将成为集体记忆的密码——记录着一座城市如何在危机中保持脉络畅通,如何用理性的秩序守护人间的温度。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/kepujiehuo/190.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《无声的硝烟,重庆疫情通知背后的秩序与温度》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:随着国内疫情多点散发,许多市民和网友都在关注一个问题:“郑州封城了嘛?”这个问题不仅反映了公众对疫情动态的关切,也凸显了在疫情防控常态化背景下,信息透明和政策执行的重要性,本文将基于最新官方数据和政策,深入探讨郑州的疫情防控措施,分析是否实...