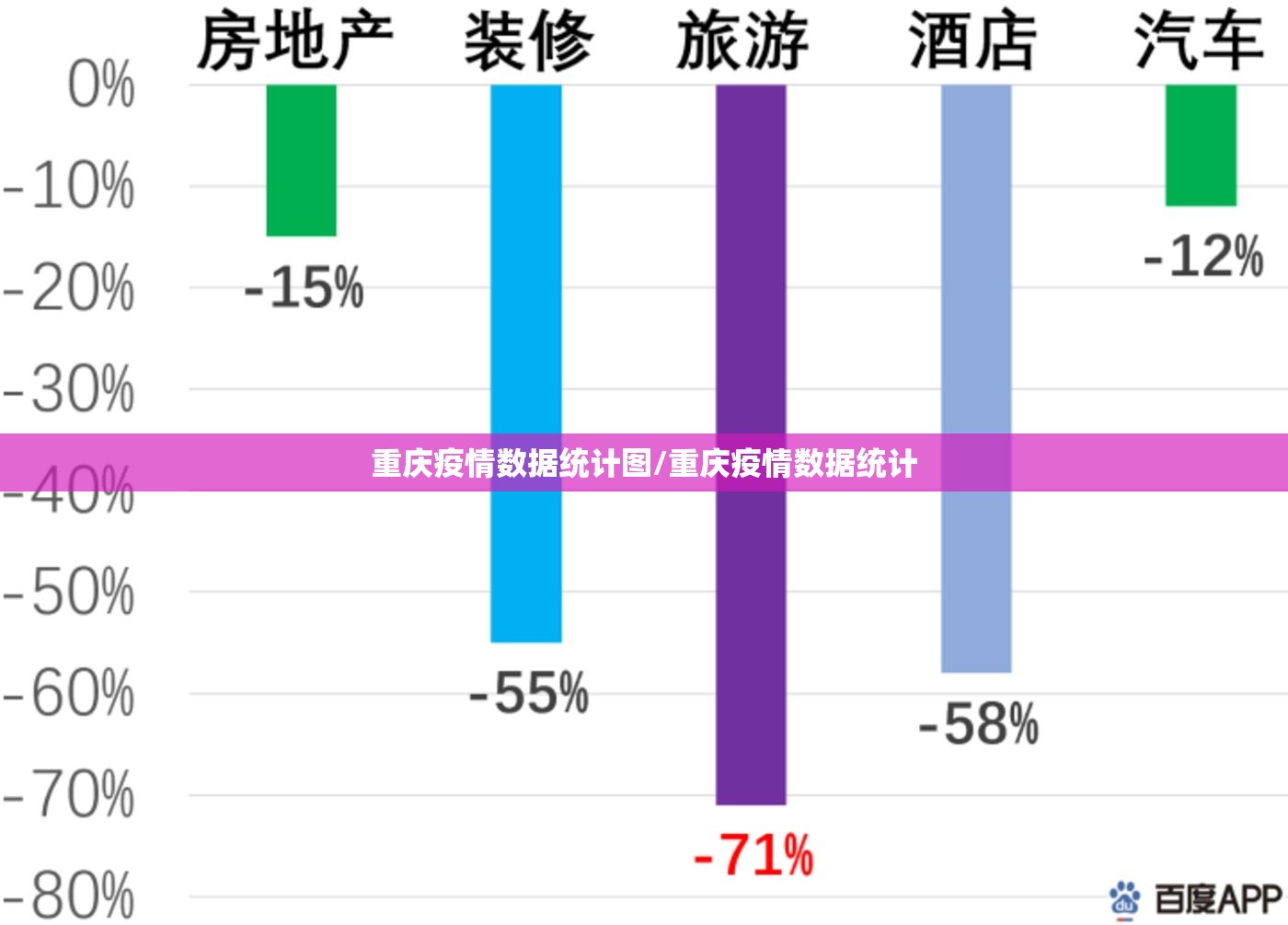

2022年深秋,重庆疫情数据统计不再仅是政府公告里冰冷的数字罗列,而化作千万市民每日必读的生存指南,新增确诊187例,无症状感染者6347例——这些抽象符号背后,是无数家庭的期盼与恐惧,是空荡解放碑前的寂静回响,是外卖骑手穿越浓雾的引擎轰鸣,疫情数据从未如此沉重,它既是科学决策的基石,更成为了折射社会生态的多棱镜,映照出人类在危机中的群像。

重庆疫情数据统计的演变轨迹,构成了一部微缩的技术政治学样本,早期粗糙的“一刀切”式封控数据,逐渐被精细化、网格化的统计维度替代——高风险区与低风险区的差异化数据披露,不仅体现防控策略的进化,更暗含了治理思维从模糊整体向精准个体的革命性转向,当南岸区与江北区的感染率被分别标注,数据便超越了医学范畴,成为资源调配的指挥棒与社会情绪的调节阀,每个数字的小数点移动,都可能意味着数千学生能否返校、数万商户能否开门营业,这是数字化时代赋予公共治理的精密性与残酷性并存的悖论。

数据的生产与传播链条,意外地成为了社会结构的显影液,官方渠道发布的重庆疫情数据统计需经过多层核验,严谨却稍显迟缓;而小区微信群内流传的“某栋楼出现混管阳性”的碎片化信息,虽真实性存疑却以光速传播,这种官方叙事与民间话语体系之间的张力,暴露了传统权威与数字草根在真相定义权上的博弈,老年人紧盯电视等待每日发布会,年轻人则穿梭于微博超话与微信群拼凑疫情图谱——数据认知的鸿沟,无情地割裂着社会的共识基础。

在数据的汪洋中,个体的面孔却逐渐模糊失真,当我们讨论“无症状感染者占比达98%”时,极易遗忘每个百分比背后都是具身的生命存在:有面临断药风险的慢性病患者,有在隔离板房中上网课的孩子,有因封控无法照料患病老人的子女,数据抽象性所带来的“去人性化”效应,使得统计数字与人间苦难之间产生了可怕的疏离,当人们习惯于将疫情简化为“死亡率0.1%”的冰冷比较时,实际上是在进行一种无意识的伦理豁免——那0.1%不再是父亲、妻子或儿女,而只是可接受的统计损耗。

重庆疫情数据统计的权威性,在信任赤字时代遭遇前所未有的挑战,当某日确诊病例数骤降,有人欢呼防控见效,也有人质疑检测范围被人为收缩;当某区突然被划为高风险,有人看到的是及时预警,有人读出的却是隐藏的真相,数据真相的多版本化,既是信息社会的必然产物,也折射出公众对权力透明度的深层焦虑,在信任生态遭到破坏的土壤上,再科学的数据也可能被异化为意识形态的角力场。

然而迷雾中最动人的,是数据重压下迸发的人性光芒,当“急需AB型血”的求救信息与确诊数据同时刷屏,当志愿者根据孤寡老人数据库组织精准帮扶,数据重新恢复了它的温度,民间自发的“疫情需求统计表格”在云端流转,餐馆老板依据订单数据为医护人员免费供餐,这些微小实践正在重写数据的伦理内涵:统计不应是控制的工具,而应是共情的桥梁。

重庆的疫情数据统计恰似一枚棱镜,在科学的表面之下,折射出21世纪中国的复杂图景:技术进步与人性困境的交织,权威叙事与草根智慧的碰撞,集体利益与个体命运的矛盾,当我们最终走出疫情,这些每日变动的数字将成为历史的注脚,但它所揭示的数据伦理、社会治理与人类联结的深层命题,仍会长久敲打我们的文明神经,在未来的危机中,我们能否创造一种既尊重科学真实、又呵护人性温度的数据语言?答案或许就藏在今天对每一个数字的敬畏与反思之中。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/kepujiehuo/192.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情数据统计图/重庆疫情数据统计》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:随着国内疫情多点散发,许多市民和网友都在关注一个问题:“郑州封城了嘛?”这个问题不仅反映了公众对疫情动态的关切,也凸显了在疫情防控常态化背景下,信息透明和政策执行的重要性,本文将基于最新官方数据和政策,深入探讨郑州的疫情防控措施,分析是否实...