凌晨三点,重庆南岸区的张女士又一次刷新了手机屏幕,官方疫情报告的数字在黑暗中幽幽发光,她机械地对比着前日数据,试图从增减幅度中预测明日小区是否会被封控,这种数字解读仪式已成为三千万重庆人共同的睡前祷告——我们集体坠入了一场由统计数字编织的认知迷宫,每个百分比都牵动着个体的呼吸节奏。

重庆疫情报告绝非冷冰冰的数据堆砌,而是承载多重期待的政治文本,每日准点发布的报告,既是对上级的履职背书,又是对市民的风险告知,更是对国际社会的形象展演,在精确到个位的确诊数字背后,是精密运转的行政机器——流调人员彻夜追踪病毒踪迹,检测实验室处理着数以万吨计的采样管,统计人员核对着交叉比对的多源数据,这套系统如同精密钟表,每个齿轮的转动都试图将混沌的疫情纳入可量化、可管理的范畴。

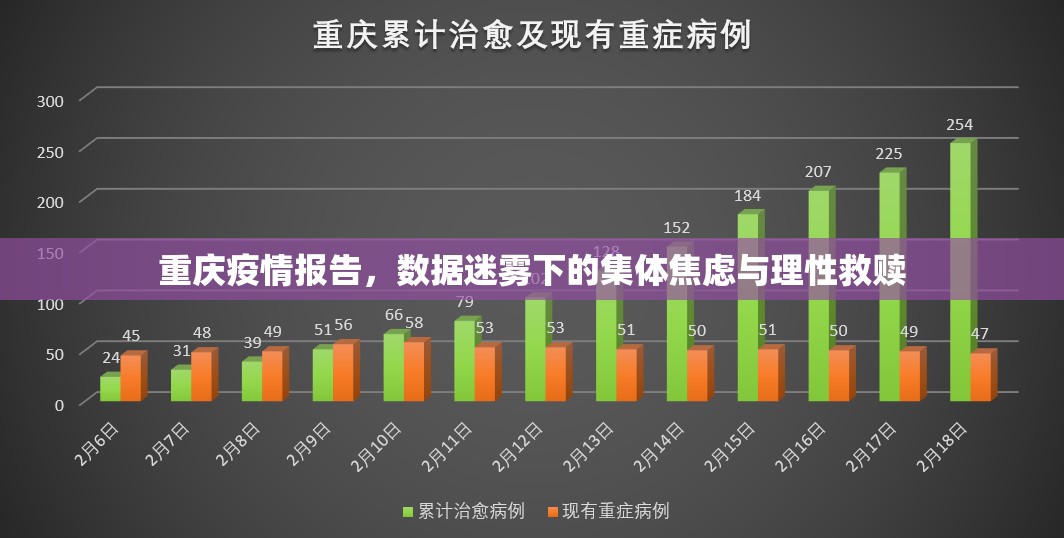

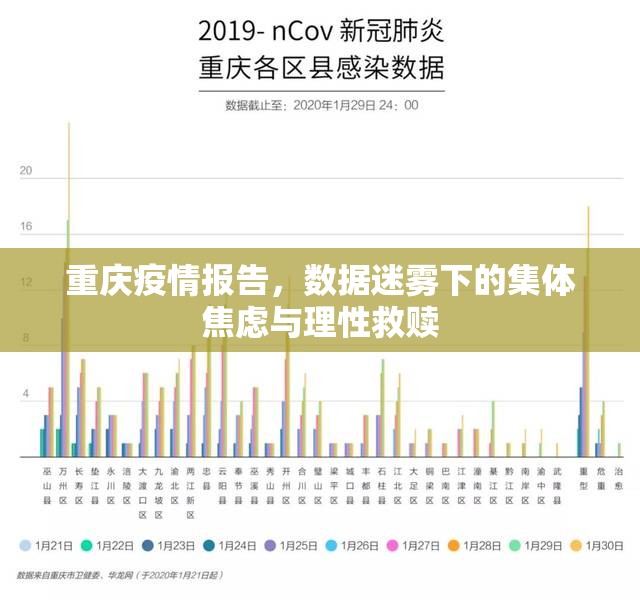

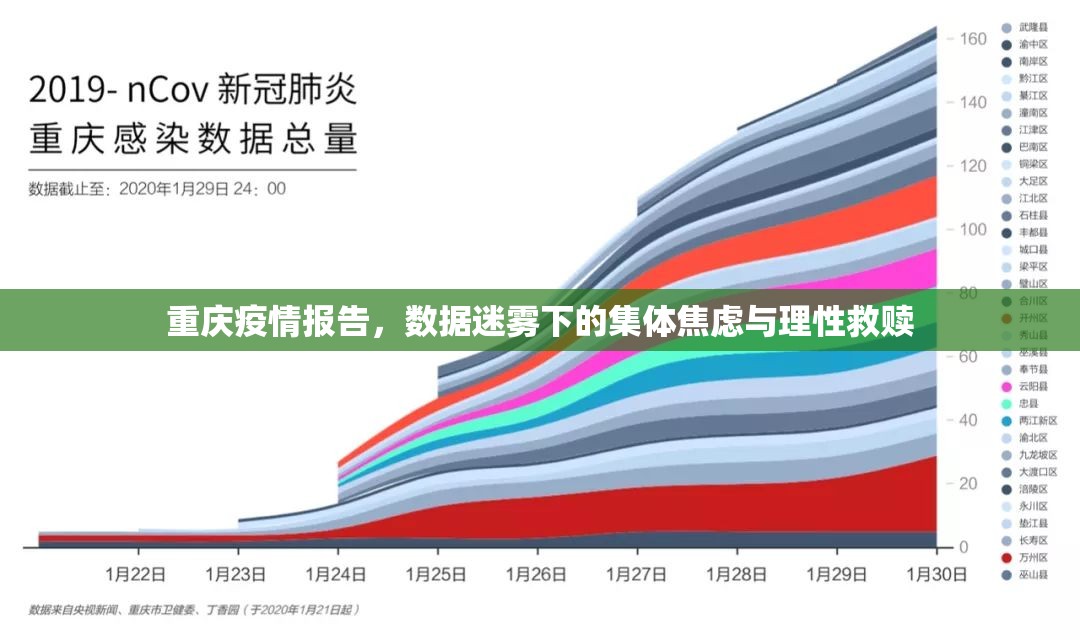

然而数据的权威性正在遭遇解构性挑战,当某区居民发现官方通报的“无症状感染者5例”与自家小区突然升级的管控措施形成诡异反差时,信任裂缝便开始滋生,社交媒体上流传的急诊室视频、药店长队影像与官方报告的平稳曲线构成平行时空,催生出两套截然不同的疫情叙事体系,某高校研究生自发开发的传播链可视化地图,点击量一度超过政府发布平台,这种民间智慧与官方话语的博弈,折射出现代社会对信息透明度的深层渴望。

疫情数据已成为操纵集体情绪的无形之手,某日确诊病例突然跃升,即刻触发超市抢购潮;而当某区被划为高风险区,房产论坛立即涌现出该区楼盘贬值预测,更精妙的是情感数据的商品化——某出行APP依据疫情报告开发“避险指数”,某保险公司推出“隔离险”精准测算保费,这些行为暴露出资本系统将人类危机转化为算法变量的惊人能力。

面对数据迷雾,重庆人展现出草根阶层的生存智慧,社区团长们通过交叉比对七个信息源制定采购计划,网约车司机组建了覆盖全城的封控预警网络,这些非正式信息交换系统如同暗网般高效运转,某火锅店老板甚至依据疫情曲线变化调整备货量,其预测准确度远超盲目跟风的竞争对手,在这些实践中,数据不再是压迫性的监控工具,而是被重新赋权为平民自保的武器。

后疫情时代的数据伦理困境亟待破解,当健康码成为数字囚笼的钥匙,当行程轨迹成为道德评判的依据,我们是否正在用短期安全兑换永久自由?某高校提出的“疫情报告脱敏处理标准”引发热议,其核心主张在于打破数据全知全能的神话,重建个人信息保护的防火墙,这些讨论指向更本质的命题:人类如何在利用数据防控疫情的同时,避免被数据异化为单向度的人。

重庆每份疫情报告都是现代性矛盾的微型标本,我们既渴望数据的精确性带来掌控感,又警惕数据霸权对生活的殖民化,在江北区某隔离点,志愿者正在帮助老人申领健康码,这个充满隐喻的画面提醒我们:真正的疫情防线不在数据库里,而在人与人构成的守望网络中,当黎明再次来临,或许我们会领悟到,比数据更重要的是数据背后每个生命的温度,比精准统计更珍贵的是面对不确定时依然保持的理性与慈悲。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/kepujiehuo/346.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情报告,数据迷雾下的集体焦虑与理性救赎》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:随着国内疫情多点散发,许多市民和网友都在关注一个问题:“郑州封城了嘛?”这个问题不仅反映了公众对疫情动态的关切,也凸显了在疫情防控常态化背景下,信息透明和政策执行的重要性,本文将基于最新官方数据和政策,深入探讨郑州的疫情防控措施,分析是否实...