2022年11月,重庆这座以魔幻地形和火热性格闻名的城市,突然被按下了暂停键,社交媒体上,“重庆也封城了吗”的疑问如潮水般涌现,背后是千万市民的焦虑与期待,答案并非简单的“是”或“否”,而是一幅复杂而深刻的社会图景——这座城市并未宣布传统意义上的“封城”,但实施了区域性静态管理,以精准防控应对突如其来的疫情冲击。

政策迷雾中的重庆选择

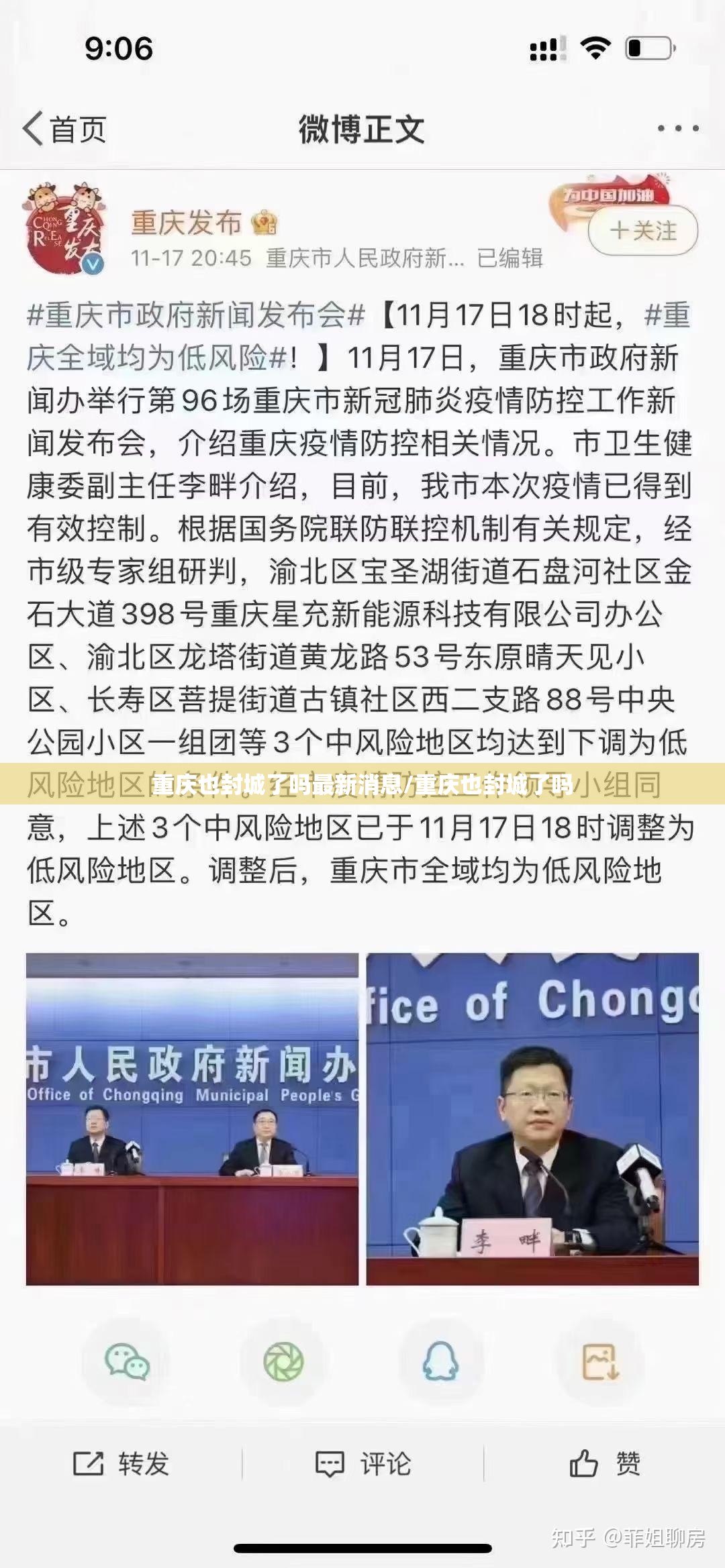

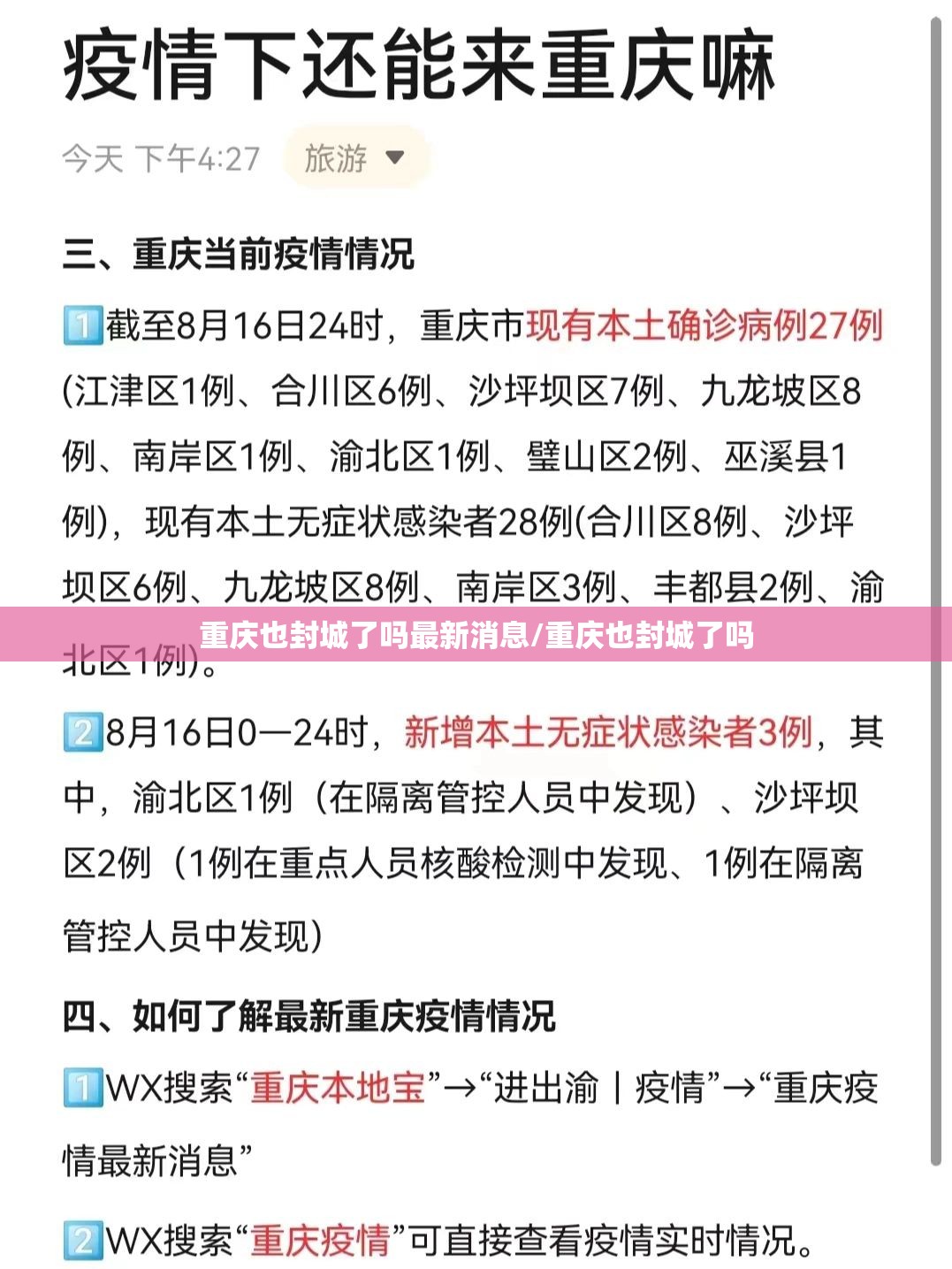

与武汉、上海等城市采取的全域封闭管理不同,重庆的防控策略凸显了“精准化”特点,2022年11月中旬,重庆中心城区出现奥密克戎变异株聚集性疫情,单日新增感染者迅速破千,市政府召开新闻发布会,宣布对中心城区实施“全域协同防控”,要求居民“非必要不外出”,但并未使用“封城”这一表述。

这种措辞差异背后是政策的精细考量:重庆按风险等级划分管控区域,高风险区“足不出户”,中风险区“人不出区”,低风险区则限制人员流动,重要工厂、保供企业仍可闭环生产,医疗通道始终保持畅通,这种“非封城胜似封城”的状态,反映了中国疫情防控策略从粗放式封控向精准化管理的演进。

山城静默下的生命脉动

当洪崖洞的灯光首次为疫情而暗,当长江索道暂停穿梭,重庆却展现出惊人的韧性,在渝北区某封控小区,志愿者用吊篮为高层居民运送物资的视频火爆网络,被赞为“现代版愚公移山”;在南岸区,社区干部用重庆方言广播:“嬢嬢们莫扎堆,火锅等两天再吃嘛!”——硬核劝诫中透着浓浓的人情味。

最令人动容的是“摩托大军”的转型,山城特有的摩托车队原本是快递主力军,疫情期间自发组成应急运输队,背着药箱、奶粉穿梭于陡坡窄巷,一位车手在接受采访时说:“重庆是山嘛,爬坡上坎正常,疫情这个坎我们也过得去!”这种“爬坡上坎”的精神,正是这座城市应对危机的文化底色。

数据背后的民生博弈

根据重庆市卫健委数据,静态管理期间每日核酸筛查量超千万人次,保供企业日均配送物资包超50万份,但数字背后是鲜活的民生困境:独居老人不会使用手机买菜,慢性病患者面临断药风险,外来务工者失去收入来源…

政府迅速搭建应急响应机制:开通24小时医疗救助热线,组织超市“移动售货车”进社区,发放临时救助金,心理援助热线接听量激增300%,反映出现代化危机管理中人文关怀的迫切需求,这些细节揭示了一个真相:疫情防控不仅是病毒阻击战,更是社会脆弱点的全面体检。

比较视角下的重庆特色

与武汉封城时面临未知病毒的恐慌不同,重庆应对的是传播力更强但致病性减弱的奥密克戎;与上海封控时遭遇的物资困境相比,重庆凭借山地地形培养的社区自治传统,形成了“社区-志愿者-企业”的高效协作网络。

尤为独特的是重庆的空间治理智慧:利用防空洞改建临时核酸点,依托缆车系统运输物资,甚至动员火锅店中央厨房制作保障餐食——这种“在地化创新”彰显了城市将地理劣势转化为防控优势的智慧。

静默之后的思考回响

当2023年春天重庆逐步恢复车水马龙,这段经历留给城市的远不止疫情数据,它暴露出超大城市公共卫生体系的短板,也催生了“15分钟核酸采样圈”等长效防控机制;它曾暂时割裂人际交往,却重新激活了邻里互助的传统文化基因。

有学者指出,重庆的实践标志着中国疫情防控进入新阶段:不再追求绝对零感染,而是寻求疫情控制与社会运行的最佳平衡点,这种探索既为其他城市提供借鉴,也折射出中国社会治理模式的渐进式变革。

重庆没有“封城”,但它经历了一场超越物理封闭的考验,在嘉陵江的雾气中,这座城市用它的火爆与坚韧告诉我们:真正的防控不仅是围堵病毒,更是守护生活本身的人间烟火,当火锅的麻辣香气再次飘满街巷,人们终将理解——所有暂时的静止,都是为了更踏实地前行。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/kepujiehuo/384.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆也封城了吗最新消息/重庆也封城了吗》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:随着国内疫情多点散发,许多市民和网友都在关注一个问题:“郑州封城了嘛?”这个问题不仅反映了公众对疫情动态的关切,也凸显了在疫情防控常态化背景下,信息透明和政策执行的重要性,本文将基于最新官方数据和政策,深入探讨郑州的疫情防控措施,分析是否实...