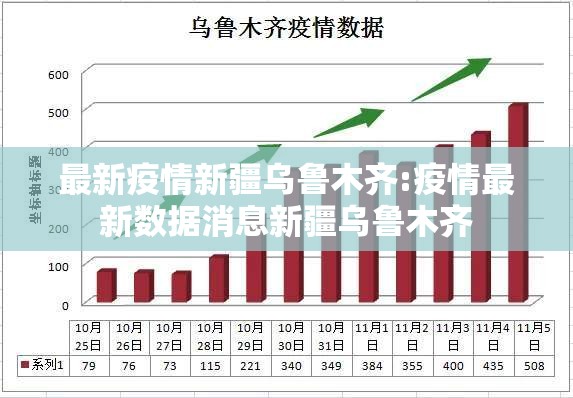

凌晨三点,乌鲁木齐天山区某小区居民楼的灯光次第亮起,并非失眠或夜归,而是新一轮核酸检测的通知在微信群中炸开,手机屏幕的冷光映照着一张张疲惫的脸,人们沉默地穿衣下楼,如同被无形线绳牵引的木偶,这是2022年深秋的乌鲁木齐,一座在疫情中反复经历“静止”与“重启”的城市,当“精准防控”的技术神话遭遇复杂现实,当数字化治理的触角伸向传统生活的毛细血管,这里正上演着一场关于控制与生存、数据与血肉的隐秘战争。

乌鲁木齐的防疫系统堪称数字控制的巅峰之作,每位居民被编织进三套并行不悖的监控网络:市政健康码系统记录时空轨迹,小区门禁人脸识别系统捕捉物理移动,单元楼微信群则构建起精神围栏,理论上,这套体系能够实现病毒传播链的分钟级追溯;技术神话在人性迷雾前屡屡受挫——菜市场角落偶然摘下的口罩,老人机无法显示的电子凭证,维吾尔语与汉语转换间的信息延迟,每个漏洞都是病毒可能的突破口,更令人心悸的是“误判”的常态化,当居民因系统误标记而突然“红码”,申诉热线那端的永远是忙音,技术理性的冰冷在此刻暴露无遗。

然而控制技术的毛细血管延伸遭遇了意想不到的韧性抵抗,艾乃提的馕坑从未熄灭,政府配送的基础食材在他手中幻化成玫瑰馕、皮芽子馕,通过志愿者网络秘密流通;阿依古丽的冬不拉深夜在阳台响起,邻居们以轻叩暖气管道回应,构成非电子化的通讯密码,这些微小实践印证了德塞托的日常实践理论——被统治者通过“假发战术”在控制体系的裂隙中夺回主体性,最令人动容的是社区清真寺的转型,虽物理空间关闭,伊玛目却组建了祷告微信群,每日五次礼拜时间,数百户居民同时朝向西方,完成了一场去空间化的集体仪式。

数字化生存的阶级沟壑在此显露无遗,城北高档小区的团购群里涌动著进口牛排和精品咖啡,而老城区的微信群还在为婴儿奶粉和慢性药物奔走呼号,当知识精英在朋友圈书写“隔离文学”,外来务工人员正面临更残酷的生存算术——停发工资、积蓄见底、返乡无路,疫情像一面棱镜,将长久存在的民族经济差异、资源配置不公放大为尖锐的社会矛盾,一位维吾尔出租车司机的喟叹道出真相:“病毒面前人人平等,但防疫不是。”

在官方叙事强调“万众一心”的背后,另一种记忆正在民间口耳相传,人们记得那位翻越十公里山路为产妇送药的哈萨克骑手,记得汉族邻居放在门口的无酵饼,记得社区书记嘶哑的嗓音里藏着的无奈,这些碎片化叙事构成了对抗官方宏大叙事的“反记忆”,在福柯的意义上,它们才是更真实的生存真相,社交媒体上#乌鲁木齐加油#的话题下,既有整齐划一的加油口号,也有精心规避敏感词的求助信息——两种话语在赛博空间并行不悖,形成奇异的互文性。

乌鲁木齐的疫情困境本质上是现代性悖论的极致展演:我们越是追求绝对安全,就越发明更精细的控制技术;控制技术越发达,系统脆弱性反而越凸显,当生活被简化为健康与否的二元代码,那些构成人性本质的偶然性、不确定性和脆弱联结,反而成为最先牺牲的代价,这座城市的挣扎启示在于:真正的防疫不应是消灭所有风险的妄想,而是在风险中学会共存的智慧。

夜深时分,某小区居民突然集体开窗高唱《花儿为什么这样红》,歌声穿透防疫喇叭的循环播放,在夜空久久回荡,这一刻,技术控制的铁笼被短暂撕开一道口子,露出人类精神不可驯服的底色,乌鲁木齐教会世界的,不是在绝对安全中生存,而是在不确定中依然选择相爱——这或许才是后疫情时代人类最终的救赎之路。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuobaike/30.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《最新疫情新疆乌鲁木齐:疫情最新数据消息新疆乌鲁木齐》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:重庆市因应新冠疫情反弹,宣布实施局部封控措施,引发广泛关注,这一决策并非孤例,而是全球疫情持续波动背景下,中国“动态清零”政策的又一实践,重庆作为中国西部的重要经济中心和人口密集城市,其封城举措不仅关乎本地居民的生活,更折射出疫情防控的复杂...