郑州富士康科技园区发生的一起员工权益纠纷案件,再次将这座全球最大电子制造基地推上风口浪尖,据报道,事件涉及员工劳动条件、薪资待遇及管理冲突等问题,引发社会广泛关注,这不仅是一起孤立的企业内部事件,更是中国制造业转型升级过程中劳资关系、企业社会责任与法律保障制度的集中折射,从宏观视角看,此案背后是全球化产业链下劳动力权益保障的深层矛盾,以及企业发展与人文关怀之间的平衡难题。

案件背景与核心争议

郑州富士康作为苹果公司等国际品牌的重要代工厂,雇佣员工逾30万人,其运营状况直接影响全球电子产品供应链,本次案件的具体细节虽尚未完全公开,但多方信息显示,事件源于员工对工作环境、加班制度及薪酬计算方式的集体不满,最终演变为与管理层的激烈冲突,员工指控包括“强制加班”“薪资克扣”“医疗保障缺失”等问题,而厂方则回应称“操作符合法规”并已启动内部调查,此类争议并非首次:2010年富士康深圳工厂的“连环跳楼事件”曾震惊世界,此次郑州案件再次暴露类似隐患——在效率至上的生产模式下,劳动者权益易被系统性忽视。

经济效率与人权保障的博弈

富士康的代工模式是中国制造业的缩影:依靠低成本劳动力和规模化生产嵌入全球产业链,这种模式在创造“中国速度”奇迹的同时,也埋下了劳资关系的隐患,企业为满足国际订单的时效性与成本要求,常通过延长工时、压缩福利来维持利润,而员工则成为链条中最易受损的环节,郑州案件折射出一個尖锐问题:当经济效率与人权保障发生冲突时,法律与制度能否有效兜底?

中国《劳动法》明确规定了工时、薪资及劳动保护标准,但在执行层面常因监管不足、企业规避等因素大打折扣,员工维权渠道不畅、工会职能弱化、法律意识薄弱等问题,进一步加剧了劳资力量的不对等,此次事件中,员工通过社交媒体曝光而非传统投诉渠道发声,也反映出制度化维权机制的失效。

企业社会责任与全球化伦理挑战

富士康案件亦引发对企业社会责任(CSR)的反思,作为跨国供应链的关键节点,企业不仅需对股东负责,更需对员工、社区及环境承担义务,国际品牌往往通过“行为准则”要求代工厂符合伦理标准,但实际监管常流于形式,苹果公司多次被指控对代工厂审计不力,2019年其供应链报告中承认存在“过度加班”问题,但整改效果有限。

此类案件揭示了全球化生产中的“责任转移”现象:品牌方将成本压力转嫁至代工厂,代工厂则通过压缩劳动力成本维持利润,最终导致底层劳动者权益受损,若要打破这一循环,需强化跨国企业的供应链问责制,并将伦理标准纳入商业合作的核心条款。

法律与制度建设的迫切性

郑州案件的发生,凸显了中国劳动保障体系亟待完善,需加强劳动监察力度,通过常态化突击检查、数字化监控(如工资支付系统联网)等方式防止企业违规,应改革工会制度,使其真正成为员工利益的代表者而非企业管理层的附庸,可借鉴国际经验,建立“供应链责任法”,要求品牌方对代工厂的劳动条件承担连带责任。

从员工角度看,普法教育与维权支持同样关键,许多工人缺乏合同意识或恐惧报复而选择沉默,因此需通过法律援助中心、NGO组织及媒体渠道为其赋能,此次事件中,网络舆论对案件推进的作用表明,公众监督可成为制衡企业权力的重要力量。

走向更具韧性的劳动关系

郑州富士康案件绝非孤例,而是中国制造业转型阵痛的典型体现,随着人口红利消退与产业升级加速,企业必须从“低成本依赖”转向“高价值创造”,而尊重劳动者权益正是这一转型的核心,只有构建法治化、人性化的劳资关系,才能实现企业与员工的共同发展,最终推动中国制造向“中国智造”的跃升。

此案应成为一个警示:无论是企业、政府还是社会,都需正视经济增长背后的人文代价,并在效率与公平之间寻找可持续的平衡点。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/yulezixun/1651.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《郑州富士康案件,劳权保障与企业责任的深层反思》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

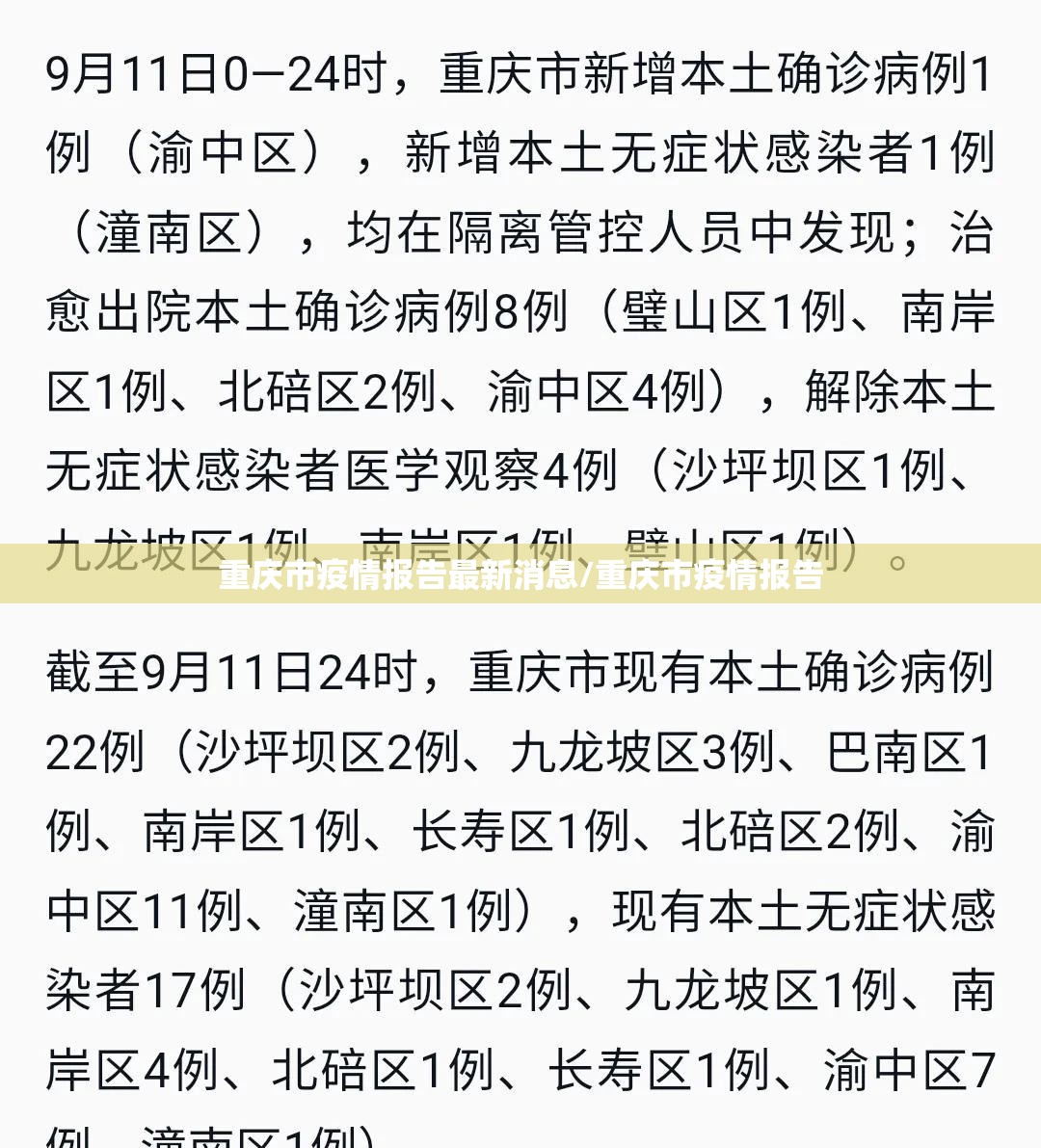

本文概览:随着国内疫情多点散发与局部聚集性态势交织,浙江省作为经济大省和人口流动频繁地区,持续优化调整隔离政策,以科学精准防控为原则,最大限度减少疫情对生产生活的影响,本文基于浙江省疫情防控领导小组办公室发布的最新通告(截至2023年10月),梳理隔...