凌晨三点,武汉某小区的微信群突然弹出一条语音消息:“听说我们楼有密接!”五分钟后,这条未经证实的消息已经衍生出十几个版本,在数百部手机屏幕间疯狂流转,重庆某超市悄然出现的采购人流,正是因为两小时前微博上一个关于“封控”的模糊猜测,这就是我们面临的疫情信息生态——一个由碎片、猜测、恐惧和希望交织而成的数字迷城,每个人既是信息的消费者,又是无意识的生产者和传播者。

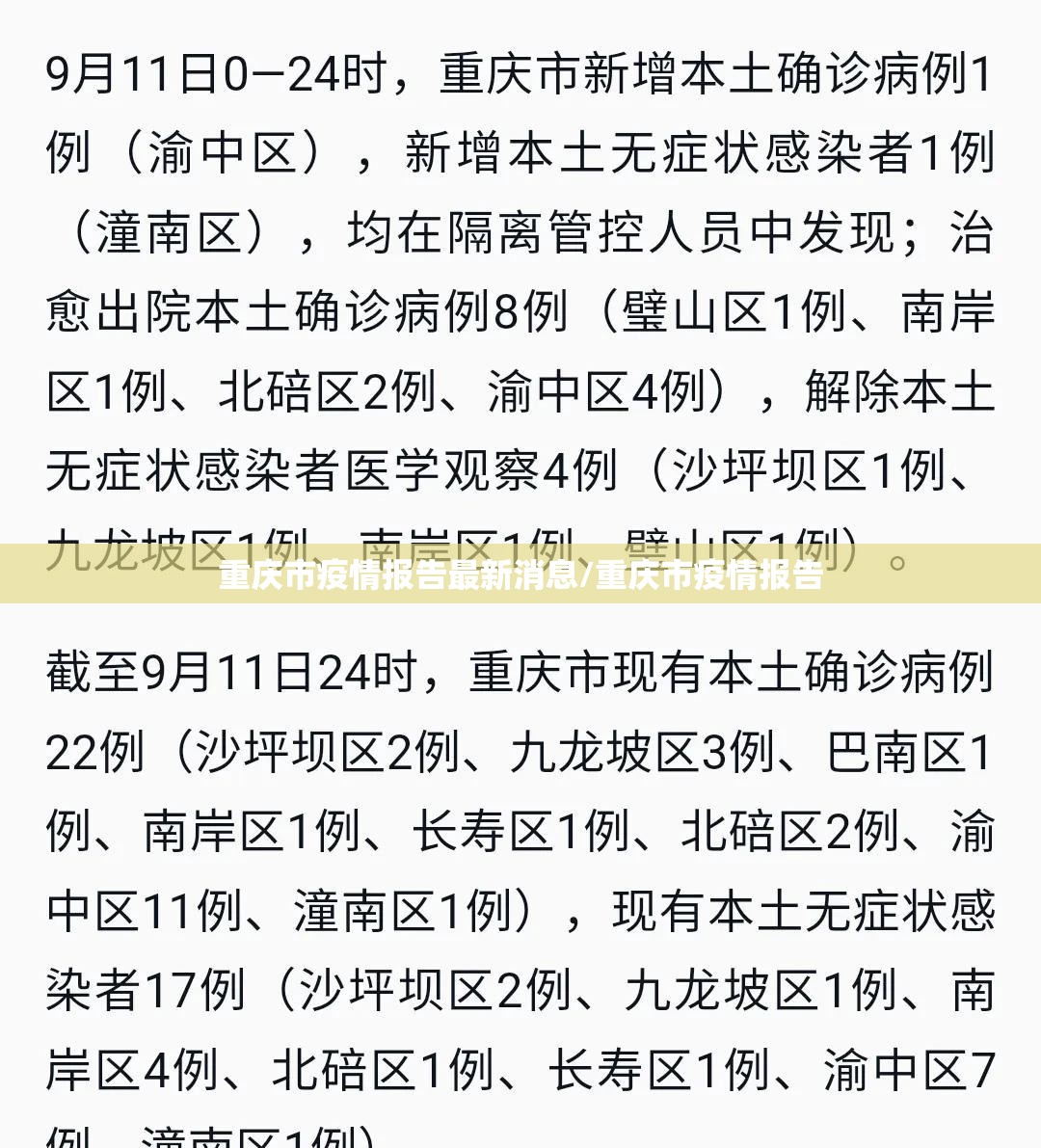

重庆卫健委今日公布的数据显示,新增本土确诊病例27例,无症状感染者45例;武汉方面报告新增19例确诊和38例无症状感染,这些数字冷静而克制,却无法阻止人们在其间填充想象的色彩,在官方通报与民间传闻的裂隙间,滋生着一种集体性的存在焦虑——我们对确定性的渴望如此强烈,以至于常常将信息的数量误认为质量,将传播的速度误认为真实性的保证。

疫情第三年,我们的信息消费模式已经发生了根本性异化,手机屏幕上滚动的疫情地图不再是单纯的数据可视化,而是成为了牵动神经的情感触发器,每一次刷新,我们都期待获得某种存在的确证——确认危险远离,或至少确认危险已被明确标识和界定,这种对信息的强迫性消费,暴露了现代人在面对不可控风险时的深层脆弱性,当我们分享和传播疫情消息时,表面上是在履行公民责任,潜意识中却是在尝试通过信息收集来重建对生活的掌控感。

更令人忧心的是,算法主导的平台经济正在系统性地利用这种焦虑,点开任何一个疫情相关视频,算法会自动推荐更“惊悚”的内容;搜索一次核酸检测点,接下来几天都会被各种疫情信息轰炸,我们的恐惧成了 engagement 的数据燃料,在点赞、评论和转发的数字劳动中,不经意间参与了一场没有硝烟的信息战争,平台资本通过收割我们的注意力获利,而我们却在信息的狂潮中失去了专注与平静的能力。

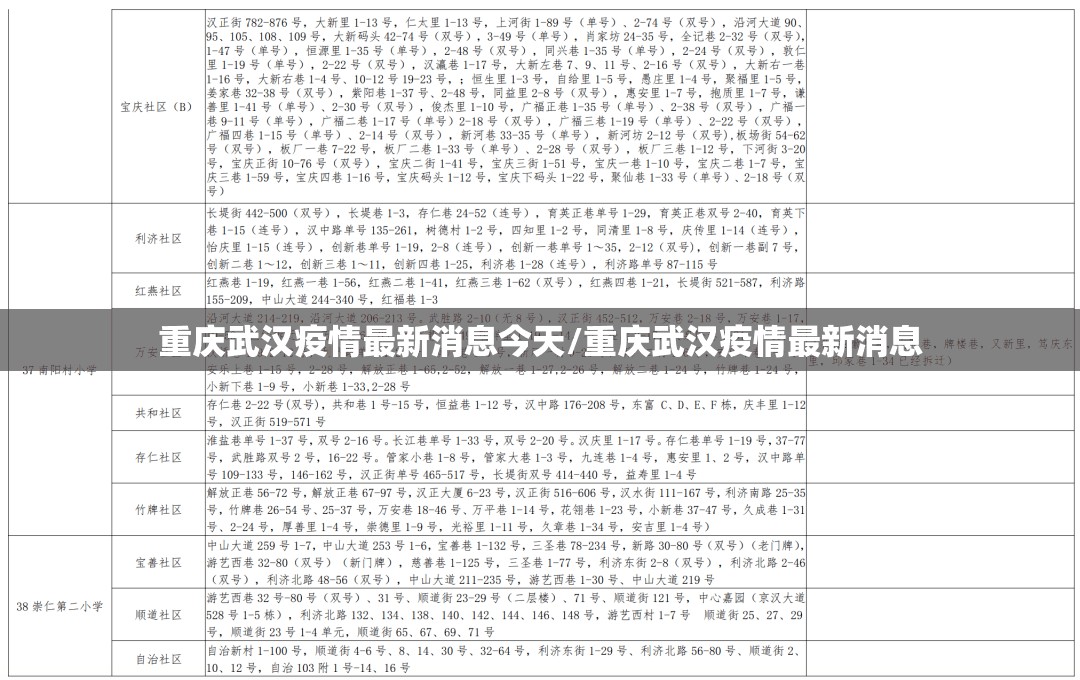

在重庆和武汉的街头,疫情信息的双重叙事正在同时上演,官方渠道发布着精准到每个街道的流调信息,而民间则流传着各种“内部消息”和“专家预测”,这两种叙事体系并不总是重合,时而交叉,时而背离,构成了疫情认知的复杂光谱,一些人只相信官方通报,另一些人则坚信“无风不起浪”,更多人在两种叙事间摇摆不定,根据自身经验不断调整信任的权重,这种分裂不仅反映了信息生态的复杂性,更揭示了不同社会群体间的认知鸿沟和信任危机。

面对这样的信息环境,重建个体能动性显得尤为迫切,当我们接触一条疫情信息时,需要培养的是“延迟判断”的能力——在转发前查验信源,在焦虑前思考动机,在行动前确认事实,这不是要求每个人成为专业的事实核查员,而是培养一种信息消费的自觉性:我知道我为何需要这条信息,我知道我将如何用它,我知道它可能如何影响我和他人。

武汉长江大桥上川流不息的车灯,重庆洪崖洞璀璨的夜景,这些景象提醒我们:城市依然在运转,生活仍在继续,比追踪每一个疫情数字更重要的,或许是重新发现信息与生活的适当距离——既不过度沉浸于数字迷城而忘记现实世界的质感,也不因信息过载而陷入麻木与冷漠,在不确定的时代里,真正的韧性不在于掌握所有信息,而在于学会与不确定性共处,在信息浪潮中保持内心的清醒与平静。

疫情终将过去,但我们与信息的关系将长期塑造个体和集体的命运,每一个信息的消费者都应当成为责任的承担者,在点击与分享之间,重建数字时代的信息伦理,唯有如此,我们才能在下次危机来临前,不再被自己的信息阴影所吞噬。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/yulezixun/421.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆武汉疫情最新消息今天/重庆武汉疫情最新消息》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:随着国内疫情多点散发与局部聚集性态势交织,浙江省作为经济大省和人口流动频繁地区,持续优化调整隔离政策,以科学精准防控为原则,最大限度减少疫情对生产生活的影响,本文基于浙江省疫情防控领导小组办公室发布的最新通告(截至2023年10月),梳理隔...