2022年末,当中国调整疫情防控政策后,新冠病毒如潮水般席卷多地,在重庆这座山城,一位普通男子的感染经历,不仅折射出疫情下的个体挣扎,也揭示了公共卫生事件中的社会百态,他的故事,是千万中国家庭的一个缩影,也是我们反思疫情应对与人性关怀的窗口。

这名男子(为保护隐私,化名“李先生”),42岁,是重庆一家IT公司的中层管理人员,在2022年12月中旬,他开始出现发热、咳嗽等症状,随后抗原检测呈阳性,像许多人一样,他最初以为这只是“大号感冒”,但病情很快加重:高烧持续不退,呼吸困难,甚至出现了肺部感染迹象,在家人催促下,他前往重庆某三甲医院就诊,被确诊为新冠肺炎中度病例,需住院治疗。

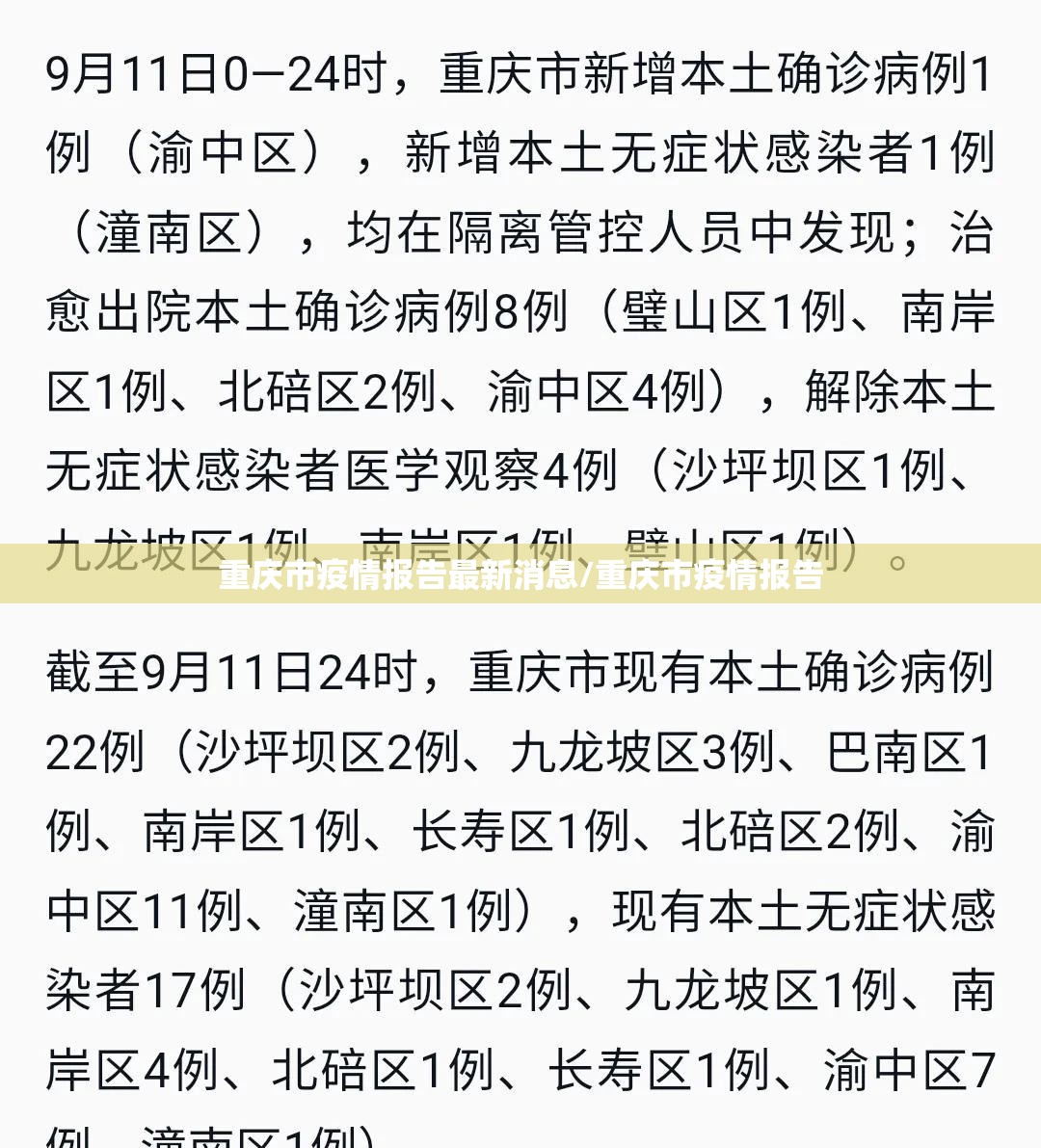

李先生的感染并非孤例,据重庆市卫健委数据,2022年12月至2023年1月,重庆累计报告新冠感染病例超百万,其中重症比例约1.5%,他的经历凸显了奥密克戎变异株的高传染性——尽管已接种三剂疫苗,但仍被感染,这提醒我们,疫苗虽能降低重症风险,却无法完全阻断传播,在疫情高峰期间,重庆医疗资源一度紧张,医院急诊排起长队,退烧药一药难求,李先生的妻子在采访中回忆:“那段时间,我们跑了好几家药店才买到布洛芬,感觉就像在打仗。”

但他的故事不止于疾病本身,感染新冠后,李先生面临了多重挑战:身体上的痛苦、心理上的焦虑,以及社会层面的 stigma(污名化),作为家庭经济支柱,他担心失业和收入中断;作为父亲,他害怕传染给年幼儿子,更令人深思的是,社区初期的反应——一些邻居因恐惧而疏远,甚至有人在微信群散布谣言,称他“不负责任外出”,这反映了疫情中常见的社会分化:病毒不仅攻击身体,还撕裂人际关系。

幸运的是,李先生在医疗系统和社会支持下逐渐康复,经过一周的住院治疗(包括抗病毒药物和氧疗),他的症状缓解,核酸检测转阴,出院后,他加入了在线患者支持群,分享经验,帮助他人,他说:“这场病让我意识到健康的重要性,也看到了社会的温暖——医生护士的坚守,志愿者的无私,还有家人的不离不弃。”他的康复之路,印证了公共卫生措施的价值:个人防护(如戴口罩)、及时就医和社区支持至关重要。

从李先生的案例延伸,我们可以探讨更广阔的公共议题,新冠疫情暴露了医疗资源分配的不均衡,在重庆,城区医院资源相对充足,但偏远区县则面临短缺,这呼吁政府加强基层医疗建设,提升突发公卫事件的响应能力,信息透明和科学传播至关重要,疫情期间,谣言和误导信息泛滥,如“新冠只是流感”或“某药物可特效治愈”,导致一些人放松警惕,李先生表示,他最初低估了病毒,部分原因是网上片面信息的误导,媒体和专家应加强科普,减少信息不对称。

疫情下的心理健康问题不容忽视,李先生感染后曾出现轻度抑郁,这并非个例,世界卫生组织报告显示,新冠大流行导致全球焦虑和抑郁症发病率上升25%,中国社会需更多关注心理支持体系,例如开通心理咨询热线,推广心理健康教育,李先生的故事启示我们:疫情终会过去,但 lessons learned(教训)应长存,个人卫生习惯、社会互助精神、以及政府与民众的协作,都是未来应对类似危机的宝贵财富。

回望重庆男子的感染经历,它不只是一个病例编号,而是充满人性温度的叙事,在宏大的疫情统计数据背后,是每个个体的悲欢离合,正如李先生所说:“病毒无情,但人间有爱,我们学会了更珍惜当下,更关爱他人。”截至2023年,中国已进入疫情常态化管理阶段,但这段记忆将警示我们:在全球化时代,公共卫生安全需全民参与,科学理性与人文关怀并重,才能构建更 resilient(有韧性)的社会。

通过这样的个体故事,我们不仅记住了历史,更看到了未来前进的方向,重庆男子的新冠感染事件,最终成为一个关于 resilience、团结与希望的启示录。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/yulezixun/931.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆男子感染新冠,疫情下的个体叙事与公共启示》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:随着国内疫情多点散发与局部聚集性态势交织,浙江省作为经济大省和人口流动频繁地区,持续优化调整隔离政策,以科学精准防控为原则,最大限度减少疫情对生产生活的影响,本文基于浙江省疫情防控领导小组办公室发布的最新通告(截至2023年10月),梳理隔...