深夜十一点半,重庆渝中区某老旧小区的灯光零星亮着,张女士第三次拨打12345热线,听筒里传来的依然是“当前坐席全忙”的提示音,她三岁的女儿高烧39度,小区因疫情封控,外出就医需要社区开具证明,但社区电话始终无法接通,在这个寒冷的冬夜,政策咨询不再是一个抽象概念,而是关乎生命安危的现实通道。

重庆这座山城在疫情浪潮中构建起庞大的政策咨询体系——57条疫情专线、832个社区服务电话、15个在线平台同步运转,2022年11月疫情高峰期间,全市政务热线单日呼入量突破37万通,是平日的18倍,这些数字背后,是数百万市民在政策迷宫中寻找出口的集体努力。

“政策更新太快了,”江北区疫情防控指挥部咨询组组长王磊疲惫地揉着太阳穴,“早上刚培训的新规,下午就可能调整。”他的团队每天处理2000余条咨询,最棘手的是那些处于政策灰色地带的问题:化疗患者如何定期就医?滞留货车司机如何解决食宿?宠物隔离有什么规定?每个问题都牵连着具体的人生。

咨询热线的另一端,是人生突然被疫情撕裂的普通人,在南岸区做家政的李姐因为封控失去工作,却不知道如何申请临时补助;来渝探亲的山西老人不会使用智能手机,寸步难行;小微企业主每天拨打十几个电话,只为确认复工政策,这些咨询背后,是生计的焦虑,是对亲人的牵挂,是对不确定性的恐惧。

社区工作者刘慧的记事本上密密麻麻写满了待办事项:“603室需要降压药”、“7栋孕妇产检”、“小超市营业执照延期”,她是政策落地的“最后一公里”,也是市民眼中“万能的政策解读器”,但很少有人知道,她自己也刚做完手术不久,口袋里还装着止痛药。“有时候被骂哭了,擦干眼泪继续接电话,”她说,“大家都不容易。”

政策咨询系统在极限压力下显露出它的裂痕与韧性,不同部门信息不同步让市民无所适从——卫健委、街道办、疾控中心给出的解读时有矛盾;大学生志愿者、退休干部、网约车司机组成民间补充力量,自发整理政策问答,组建互助群组,官方与民间的双重网络,构成了特殊时期的信息生命线。

数字化鸿沟在这个时期显得格外刺眼,九龙坡区社工发现,超过60%的独居老人无法通过网络获取政策信息;农民工群体中,近半数人不知道如何在线提交申请,这些沉默的少数,往往成为政策覆盖的盲点,直到志愿者上门排查才被发现。

经过初期的混乱,重庆的政策咨询开始进化,政策解读会直播吸引了百万观看;短信平台主动向特定区域居民推送定制信息;甚至出现了针对外国人的多语种服务专线,这些改进并非来自上级指令,而是一线工作人员在实践中的创造——某个街道办姑娘发明的“政策树状图”,现在全市推广;某个区长热线话务员总结的“安抚三步骤”,成了标准培训内容。

夜深了,张女士终于接到回访电话,在志愿者的协调下,救护车半小时后到达小区,一周后,她在市长信箱写了一封长信,不是投诉,而是建议:“能不能给危急情况设个快捷键?”让她意外的是,这个建议第二周就被采纳,疫情咨询平台新增了“紧急医疗”专线。

政策咨询从来不只是信息传递,更是一种社会对话,在无数次的问答中,政策变得更具温度,制度变得更有弹性,当3000万市民共同摸索着穿越疫情迷雾时,那些被打爆的热线、被刷屏的留言、被细心整理的问答,构成了现代社会治理的特殊样本——在混乱中学习,在压力下适应,在对话中前行,每一次咨询都是一次微小调整,这些调整让政策更贴近人的需要,让城市更有韧性面对不可预知的挑战。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/158.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情政策咨询(重庆疫情政策咨询电话)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

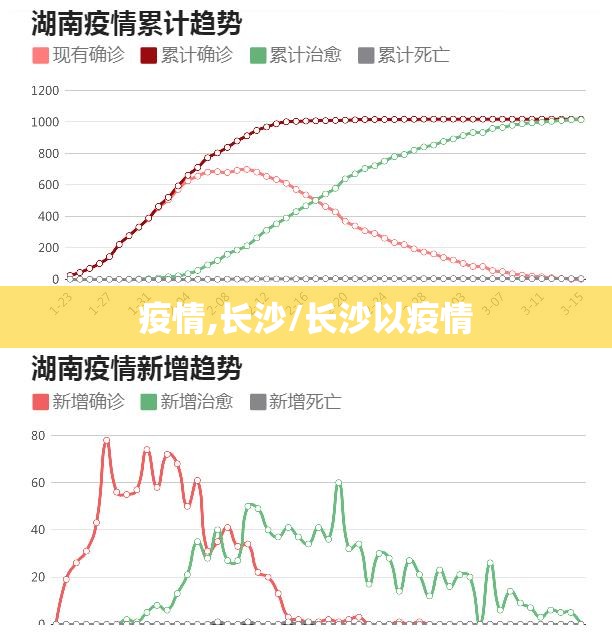

本文概览:七月的热浪席卷中国大地,两座历史文化名城——长沙与南京,同时面临疫情防控的严峻考验,南京禄口国际机场的突发疫情与长沙作为重要交通枢纽的防控压力,在两座城市的应对策略中形成了奇妙的呼应,双城以不同的节奏演绎着相同的抗疫决心,在炎炎夏日中织就了...