重庆和浙江两地的疫情反弹引发了广泛关注,作为中国西南和东部沿海的重要经济区域,两地疫情的发展态势、防控策略及社会反应呈现出鲜明的地域特色,同时也折射出全国疫情防控的整体挑战,本文将从疫情数据、防控措施、经济影响及公众心理等角度,分析重庆与浙江疫情的异同,并探讨区域协同防控的重要性。

疫情态势:差异化的传播模式

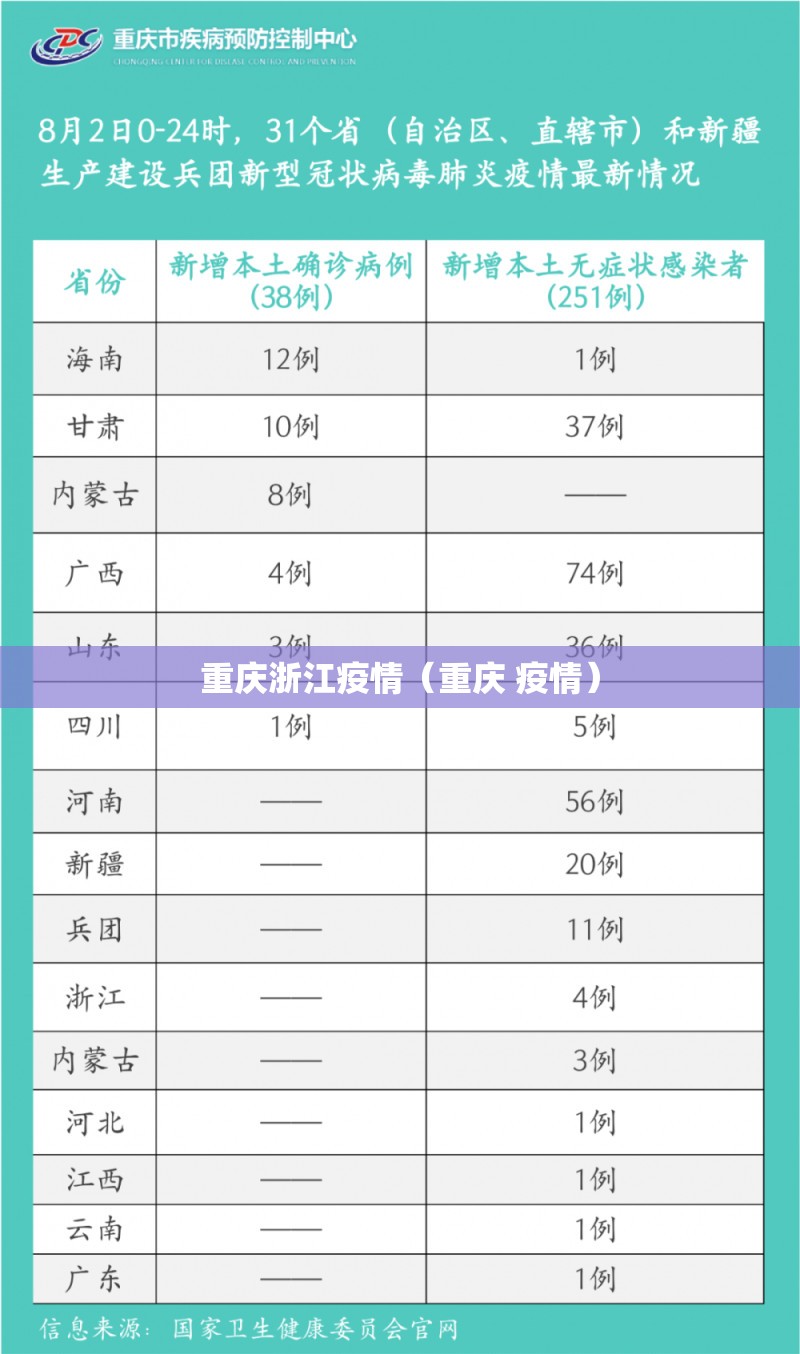

重庆和浙江的疫情在传播链条和规模上存在显著差异,重庆本轮疫情以中心城区为核心,呈现多点散发、局部聚集的特点,与西部地区的流动性增强密切相关,作为长江上游的经济枢纽,重庆人口密集且流动性大,疫情扩散风险较高,相比之下,浙江的疫情主要集中在宁波、绍兴等沿海城市,多与境外输入关联,呈现点状暴发特征,浙江作为外贸大省,境外人员往来频繁,防控压力主要来自外部输入。

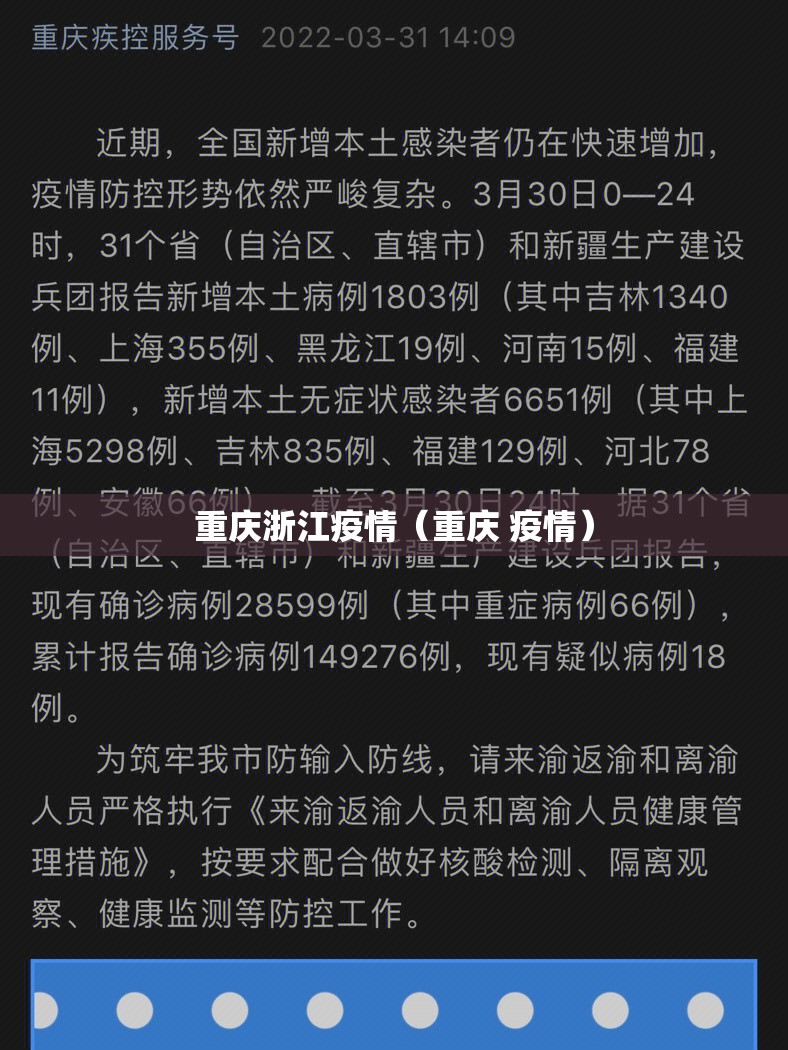

从数据看,重庆的日增病例数一度居高不下,但通过快速封控和筛查得以遏制;浙江则更早实现了动态清零,但零星病例反复出现,两地差异反映了内陆与沿海地区在疫情源头的本质区别:重庆需应对国内跨省传播,浙江则需严防境外输入。

防控策略:因地制宜的应对方式

重庆的防控突出“快、严、实”,面对突发疫情,重庆迅速启动应急机制,实施区域静态管理、大规模核酸筛查,并利用大数据追踪密接者,这一策略注重阻断社区传播,但也不可避免地对城市运行造成短期冲击,部分区域暂停公共交通,线下商业活动受限,民众生活便利度下降。

浙江则更强调“精准防控”,依托数字化优势,浙江广泛应用健康码、行程卡等工具,实施分层分区管理,尽量减少全域封控,宁波北仑区在疫情暴发后仅封控特定街道,而非整个城区,最大限度保障经济正常运转,这种模式得益于浙江发达的数字基础设施和较高的公众配合度。

两地的策略差异体现了“因地制宜”的防疫思路:重庆作为内陆枢纽,需以强力手段遏制扩散;浙江作为开放前沿,则需平衡防控与经贸活动。

经济与社会影响:短期阵痛与长期韧性

疫情对两地经济的影响程度不一,重庆的短期封控对餐饮、零售等行业冲击较大,但工业制造业依托产业链内循环保持相对稳定,浙江的外贸企业受境外疫情波及明显,订单减少、物流成本上升,但电商和数字经济逆势增长,部分抵消了负面影响。

社会层面,两地民众对防疫政策的认同度较高,但心理压力不容忽视,重庆市民面临较长的居家隔离期,情绪焦虑问题凸显;浙江民众则更担忧疫情反复对生计的影响,值得注意的是,两地均未出现大规模舆论反弹,公众对“动态清零”总体支持,但也呼吁政策更加人性化(如保障就医通道、优化物资配送)。

区域协同:全国防控的缩影

重庆和浙江的疫情不仅是地方问题,更是全国防控体系的试金石,两地案例揭示了区域协同的紧迫性:需加强信息共享和应急联动,避免跨省传播(如重庆外溢至周边省份);需统筹资源调配,例如浙江的医疗物资产能可支援中西部,重庆的物流网络可为东部保障供应链。

更重要的是,两地经验为优化防控政策提供了参考,浙江的精准防控可推广至低风险地区,重庆的大规模筛查经验可用于高风险场景,应建立更灵活的跨区域响应机制,避免“一刀切”封控,减少对经济社会的影响。

重庆和浙江的疫情折射了中国疫情防控的复杂性与多样性,两地通过差异化策略有效控制了疫情,但也暴露出区域发展不平衡带来的挑战,唯有坚持科学精准、强化区域协作,才能在抗疫与经济发展间找到平衡点,这既需要顶层设计的智慧,也离不开每个公民的理性配合——疫情终会过去,但留下的思考将深远影响未来的公共治理模式。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zshizhishi/122.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆浙江疫情(重庆 疫情)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:郑州富士康工厂出现疑似新冠病例的消息引发广泛关注,作为全球最大的电子制造服务商之一,富士康在郑州的工厂是苹果iPhone等高端设备的重要生产基地,其员工规模庞大,产业链影响深远,疑似病例的出现不仅牵动着公众的健康神经,更对企业的疫情防控能力...