2022年的郑州,仿佛被按下了暂停键,从10月中旬开始,这座千万人口的城市因疫情进入全域静态管理,街道空旷,商场闭户,小区封闭,整整42天——这是郑州最近一轮大规模封控的持续时间,却也成为观察中国超大城市抗疫韧性的一个重要时间切片。

封控初期的郑州呈现出矛盾的城市图景,城市运转骤然减速:地铁停运,公交缩减,非保障性商铺一律关闭,另一种城市脉动却在加速:社区工作者连夜组织核酸检测,快递小哥穿梭于空旷街道配送物资,线上会议取代了面对面交流,这种“物理静止”与“功能流动”的并存,构成了疫情下特殊的城市生态。

时间感知在封控中被重新塑造,对居家办公者而言,时间变得模糊而弹性,工作与生活的边界消融;对抗疫一线人员,时间则是精确而紧迫的,以小时甚至分钟计算的任务排期;对独居老人,时间可能变得漫长而难熬,这种多元时间体验的背后,是现代城市遭遇突发公共危机时的必然时间重构。

数字技术在这场封控中扮演了关键角色,郑好办APP成为市民获取信息的首要渠道,微信群变身为邻里互助平台,线上课程维持着教育连续性,技术不仅支撑城市基本运行,更创造了新型社会连接,当物理接触被限制,数字空间成为社会关系的承载体,这或许是疫情为城市数字化转型提供的意外推力。

社区作为城市治理的末梢神经,在封控期间展现出惊人韧性,以金水区某社区为例,三天内组建起超过200人的志愿者队伍,建立楼栋微信群43个,完成物资配送上门1.2万次,这种自组织能力不仅缓解了行政压力,更重塑了邻里关系,许多居民表示,经历了这次封控,才第一次真正认识了隔壁邻居。

经济维度上,封控带来的是双重挑战,大型企业凭借远程办公能力维持运转,但小微商户面临生存压力,数据显示,封控期间郑州小型餐饮企业营业额平均下降85%,然而危机也催生创新——许多餐厅转向社区团购模式,开辟新的生存路径,这种经济模式的 adaptive innovation(适应性创新),体现了市场主体的韧性。

42天封控期间,市民心理经历了明显的变化曲线:从初期的焦虑恐慌,到中期的适应调整,再到后期的期待解封,心理健康支持热线接听量在封控第二周达到峰值,较平时增加三倍,这种心理波动揭示了突发公共事件中民众情绪的系统性变化规律。

与国际同类城市相比,郑州的封控策略呈现出中国特色,相较于西方城市的“柔性管控”,中国采取的更彻底封控在短期内付出更大经济社会成本,但也能更快实现疫情压制,这种差异本质上是不同社会契约选择的体现——集体安全与个人自由之间的权衡,没有标准答案,只有适合特定社会文化的路径选择。

解封之后的郑州,并未立即回归“正常”,扫码、核酸、口罩成为日常生活的“新三样”,人们对密集场所仍保持谨慎,远程工作比例较疫情前显著提升,这些变化暗示着:疫情正在永久性地改变城市生活方式和组织形态。

郑州的42天封控,是中国城市应对重大公共卫生事件的一个缩影,它既展现了高效组织动员能力,也暴露了应急体系中的短板;既体现了市民的集体精神,也提醒着对个体需求的关注,未来城市危机管理需要建立更精细化的分类响应机制,在保障公共安全的同时,最大限度减少社会成本。

疫情终将过去,但封控留下的经验教训值得长久铭记,它告诉我们,现代城市的脆弱性与韧性并存,技术赋能与人本关怀同等重要,效率追求与个体尊严需要平衡,这些启示将帮助我们在未来可能面临的危机中,构建更具韧性、更富人文关怀的城市共同体。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zshizhishi/1428.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【郑州疫情封闭多久,郑州疫情封闭多久了】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

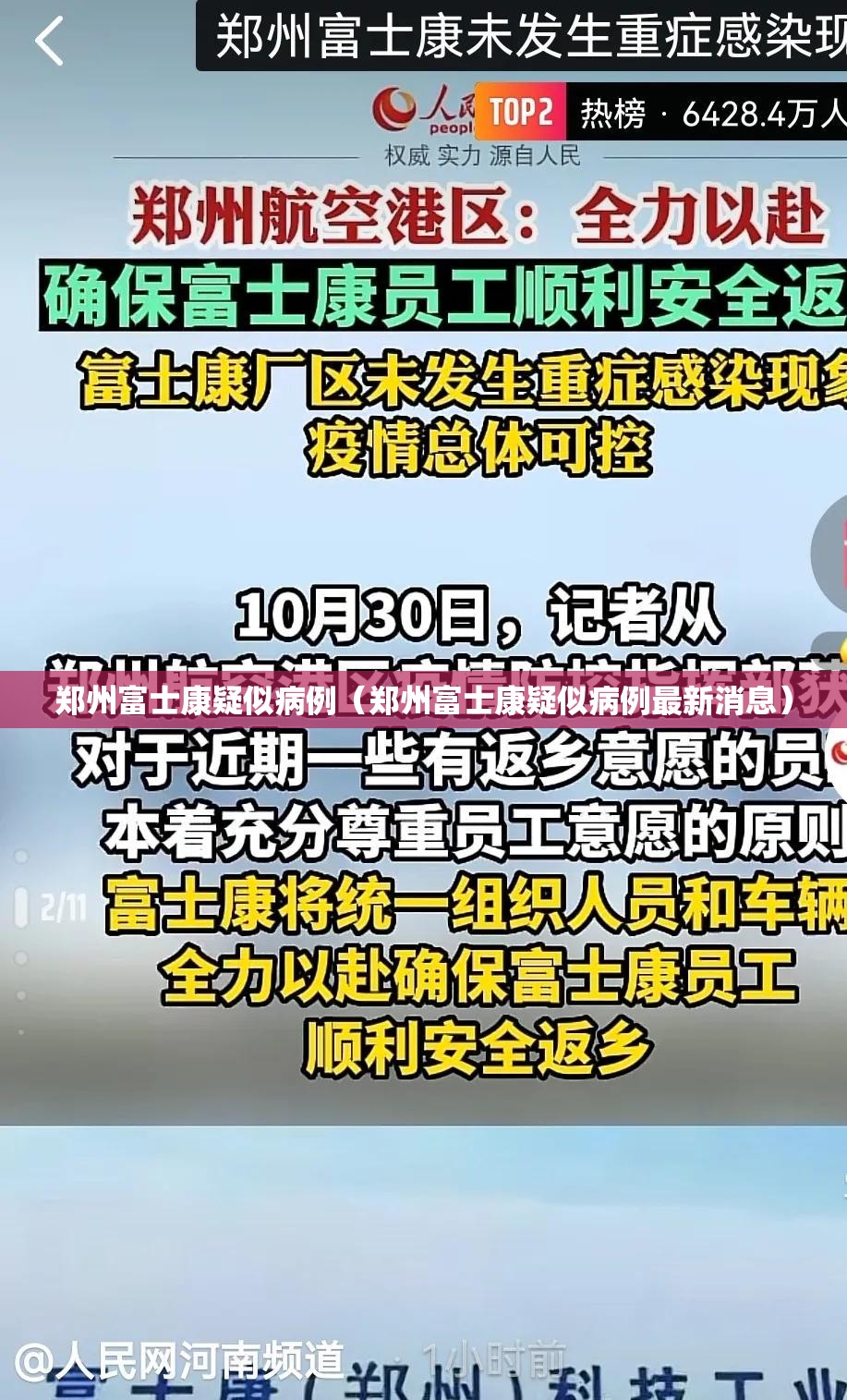

本文概览:郑州富士康工厂出现疑似新冠病例的消息引发广泛关注,作为全球最大的电子制造服务商之一,富士康在郑州的工厂是苹果iPhone等高端设备的重要生产基地,其员工规模庞大,产业链影响深远,疑似病例的出现不仅牵动着公众的健康神经,更对企业的疫情防控能力...