郑州多家大型商场相继宣布停业或调整运营,引发广泛关注,百盛百货、大商新玛特等曾经人流如织的商业地标悄然退场,不仅折射出本地消费市场的波动,更成为观察中国二三线城市商业生态变迁的典型样本,这场“关门潮”背后,是电商冲击、消费模式变革、城市规划调整等多重因素交织的结果,亦映射出传统零售业在新时代的转型阵痛。

现象:从门庭若市到悄然退场

郑州作为中原城市群的核心城市,过去十年间商业综合体数量激增,自2022年以来,至少6家大型商场宣布停业或转型,位于金水区的百盛百货因“经营策略调整”于2023年正式闭店;二七商圈的大商新玛特也因长期亏损选择退出,这些商场多数开业于2010年前后,曾凭借区位优势和人流红利成为消费中心,如今却面临空置率攀升、客流锐减的困境。

原因分析:多重压力下的必然结果

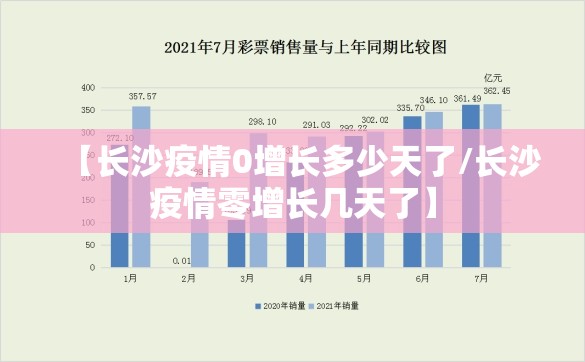

- 电商与新兴业态的冲击:线上购物渗透率持续提升,尤其是直播电商、社区团购等模式分流了传统商场的日用消费需求,郑州2023年社会消费品零售总额中,线上交易占比已达35%,较五年前翻倍。

- 消费习惯的结构性变化:年轻人更倾向于体验式消费(如密室逃脱、主题餐厅)而非单纯购物,传统商场品牌同质化严重,缺乏差异化竞争力。

- 运营成本与租金压力:郑州核心商圈商铺租金年均涨幅约8%,但商场销售额增速仅3%-5%,利润空间被持续压缩。

- 城市规划与交通变迁:郑州多中心化发展导致消费力分散,郑东新区、高新区等新兴商圈崛起,稀释了老城区的商业流量。

深层影响:商业生态重构与城市记忆消逝

商场的关门不仅是经济现象,更带来社会文化层面的连锁反应,传统百货的退出为新型商业体(如万象城、正弘城等体验式购物中心)腾出发展空间,推动商业业态升级;这些商场承载着市民的城市记忆,其消失可能加剧人们对城市变迁的疏离感,大商新玛特曾是郑州“商业黄金时代”的象征,其闭店引发市民集体怀旧情绪。

转型探索:破局之路在何方?

部分商场已尝试通过转型寻找生机:

- 场景化改造:例如郑州百货大楼引入艺术展览、亲子乐园,将购物空间转化为社交场所;

- 数字化赋能:通过会员系统与线上平台联动,实现线上线下导流;

- 定位差异化:聚焦细分客群(如银发族、Z世代),打造主题楼层与定制服务。

转型并非一蹴而就,如何平衡短期成本与长期收益,如何精准捕捉需求变化,仍是经营者面临的挑战。

宏观视角:二三线城市的共同命题

郑州的案例并非孤例,沈阳、武汉、西安等城市同样出现传统商场闭店潮,这反映出中国城市化进程中的阶段性特征:商业供给过量(2022年全国购物中心空置率均值达12%)、消费需求分化、区域竞争加剧,商业体的生存需更依赖精细化运营与在地文化融合,而非盲目扩张。

告别与新生

郑州商场的关门潮,既是市场规律的体现,也是城市商业迭代的必然过程,与其将其单纯视为“衰退信号”,不如理解为一种结构性调整,如何在告别旧模式的同时,构建更具韧性、更贴近需求的新商业生态,将是郑州乃至更多城市需要长期探索的课题,商业空间的变迁最终映射的是人与城市关系的重塑——唯有与时俱进,方能重焕生机。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zshizhishi/1546.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《郑州商场关门(郑州商场关门时间)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:郑州富士康工厂出现疑似新冠病例的消息引发广泛关注,作为全球最大的电子制造服务商之一,富士康在郑州的工厂是苹果iPhone等高端设备的重要生产基地,其员工规模庞大,产业链影响深远,疑似病例的出现不仅牵动着公众的健康神经,更对企业的疫情防控能力...