当疫情的阴霾笼罩城市,郑州大学校园内却亮起不灭的灯火,在这所拥有六万余名师生的中原学术重镇,抗疫不仅是与病毒的对抗,更是一场关于知识力量与人性温度的综合考验,郑州大学用科学与人文的双翼,筑起了一道独特的抗疫防线,展现了高校在公共危机中的独特价值与担当。

郑州大学的抗疫实践根植于深厚的科研积淀,疫情初期,该校公共卫生学院迅速组建病毒研究团队,在病原体检测技术领域取得突破性进展,化学与分子工程学院夜以继日攻关,开发出高效消毒剂新材料,这些科研成果不仅服务校园防控,更通过产学研合作通道迅速转化为社会公共产品,郑大附属医院系统作为河南省抗疫主力,先后派出十七批医疗队支援省内外疫情严重地区,用专业力量诠释着“医者仁心”的深刻内涵。

数字化抗疫成为郑州大学的突出特色,校园内,由师生共同研发的“智慧防疫平台”实现了健康打卡、行程追踪、物资调度等功能一体化管理,大数据人工智能学院开发的疫情预测模型,精准研判传播风险,为防控决策提供科学依据,线上教学系统在四十八小时内完成全面升级,确保“停课不停学”,这些技术创新不仅保障了校园正常运行,更形成了可推广的“高校智慧抗疫模式”。

最令人动容的是郑大校园内涌动的人文关怀,心理学系开通二十四小时心理援助热线,为师生提供情绪支持;文学院学生发起“一封家书”活动,缓解封闭管理期间的思家之情;艺术学院举办线上音乐会,用艺术抚慰焦虑心灵,食堂员工留守校园,保证餐饮供应;宿舍管理员成为“临时家长”,关怀学生日常生活,这些细微之处构建起一个有温度的抗疫共同体,让科学防控拥有了人性的温度。

郑州大学的抗疫实践体现了高校的社会责任与使命担当,作为人才高地与知识创新中心,高校在疫情中不仅要做好内部防控,更应当运用知识资源服务社会,郑大开放线上课程资源,向社会传播科学防疫知识;组织多语种志愿者团队,协助外籍人士解决防疫难题;附属企业转产防疫物资,缓解社会供应压力,这种“开放抗疫”模式,打破了校园与社会的边界,实现了知识资源的社会化共享。

郑州大学的抗疫经验给予我们重要启示:现代大学不仅是知识传播的殿堂,更应成为公共危机应对的重要力量,其融合科技创新与人文关怀的抗疫模式,为高校参与社会治理提供了新范式,在后疫情时代,这种跨学科、跨领域的协同机制将继续发挥价值,推动高校更好地履行其社会服务职能。

正如郑州大学校长在毕业典礼上所言:“疫情让我们失去了很多,但也让我们获得了更多——对科学的敬畏、对生命的尊重、对责任的认知。”郑州大学在抗疫中展现的力量,既来自科学理性的光芒,也源于人文精神的温度,这种力量不会随着疫情的消退而消失,而是将融入大学精神血脉,成为推动社会进步的不竭动力。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zshizhishi/1733.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《郑州大学抗疫(郑州大学抗疫新闻)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

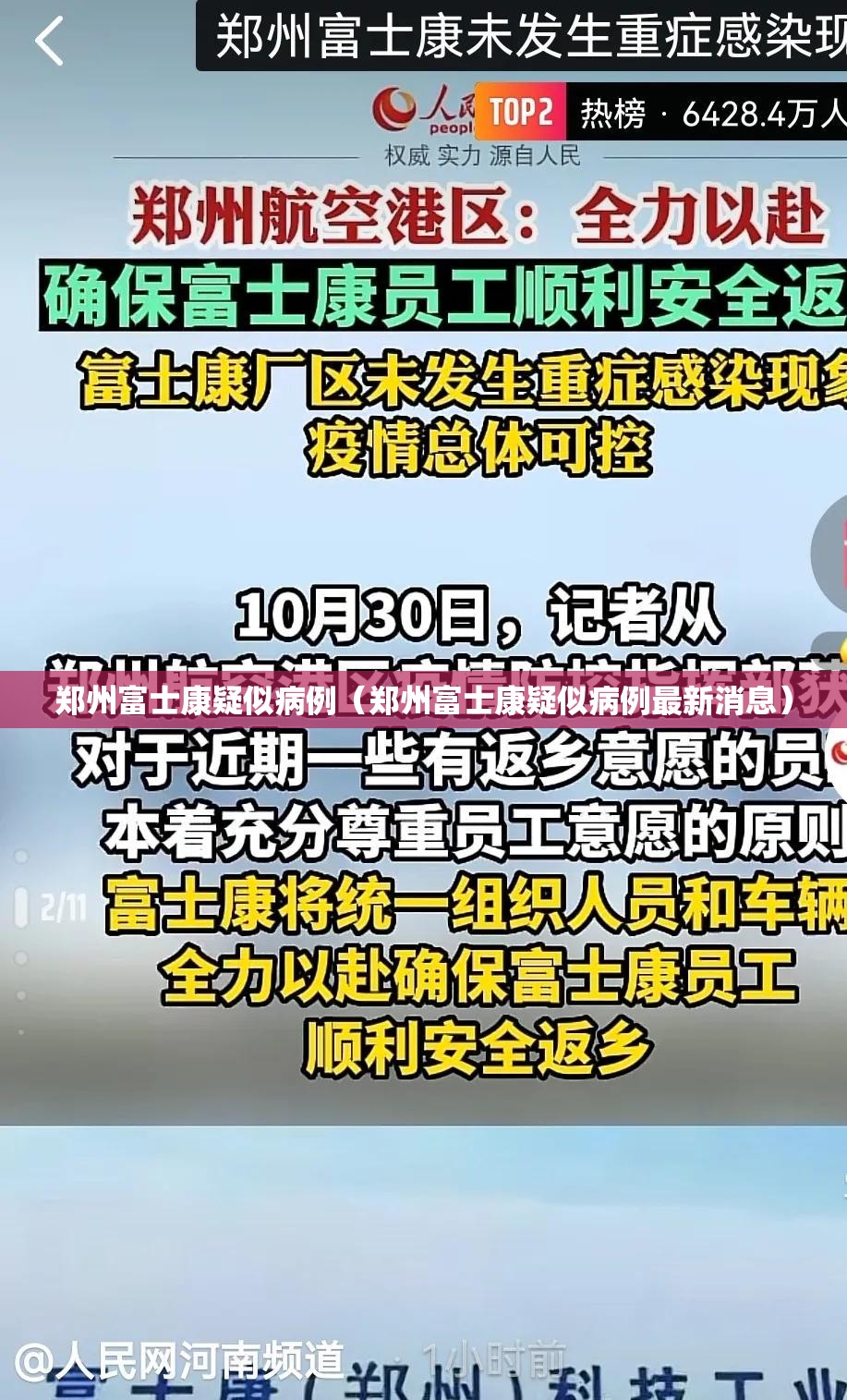

本文概览:郑州富士康工厂出现疑似新冠病例的消息引发广泛关注,作为全球最大的电子制造服务商之一,富士康在郑州的工厂是苹果iPhone等高端设备的重要生产基地,其员工规模庞大,产业链影响深远,疑似病例的出现不仅牵动着公众的健康神经,更对企业的疫情防控能力...