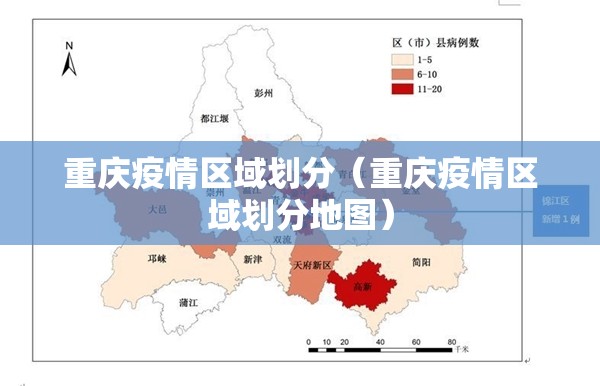

当重庆主城区的居民打开手机地图,那些跳跃的红、黄、绿分区不再只是冰冷的色块,而是一场精密运转的防疫体系的可视化呈现,高风险区的深红如警戒信号,中风险区的橙黄似缓冲地带,低风险区的鲜绿则承载着回归日常的渴望,这套看似简单的三色分区系统,实则是中国超大城市公共卫生治理的一场宏大实验,是科学精神与人文关怀在危机管理中的精妙平衡。

重庆的多中心、组团式城市结构为分区防控提供了天然试验场,与平原城市的均质分布不同,重庆的山地地形将城市自然分割为相对独立的居住组团,这种“先天优势”使精准封控成为可能,当一个组团出现疫情,防控力量可以迅速聚焦于此,而不必让整个城市陷入停滞,地质构造不经意间塑造了抗疫的地理单元,这是重庆区别于其他超大城市的独特防疫基底。

疫情区域划分远非简单的地理划线,而是一套融合多维度数据的精密算法,决策者需要综合分析确诊病例时空轨迹、人群流动热力图、医疗资源分布、生活保障能力等数十项参数,一个区域的风险等级,可能是某阳性病例到访过的超市人流量、周边社区卫生服务中心床位数量、老年人口比例等变量共同运算的结果,这套复杂算法背后,是流行病学规律与社会运行规律的双重尊重。

重庆的实践展现了中国治理体系的独特弹性——统一政策与地方创新的辩证统一,在国家防疫总体框架下,重庆创造了“防控圈+网格化”管理模式,将大数据划定的风险区与基层治理的网格相叠加,社区干部、志愿者、物业人员迅速转化为“网格守护者”,实现政策落地与个性化需求的微调,这种自上而下的政策执行与自下而上的实践创新,构成了中国式危机应对的独特优势。

任何精准防控都面临着一个尖锐的伦理困境:公共安全与个人自由的边界在哪里?重庆的做法是在物理空间限制的同时,加大数字空间的支持,高风险区内,无人机配送、线上问诊、云课堂等措施最大程度降低生活品质的落差;中风险区实行“限流不限活动”的弹性管理;低风险区则通过健康码系统实现可控流动,这种分级响应机制试图在群体安全与个体权利间寻找动态平衡点。

从更广阔的视角看,疫情区域划分正在重塑城市空间的社会意义,传统以经济功能或历史渊源划分的城市区域,被临时赋予了新的防疫属性,社区居民在共同应对疫情中强化了身份认同,形成了独特的“防疫共同体”,这种临时性的空间重构,可能对未来城市规划产生深远影响,促使人们思考如何建设更具韧性、更能在危机中自组织的城市空间。

当重庆市民在日常生活中自然运用“风险等级”概念规划行程时,当三色分区成为新的认知地图时,我们看到了一套应急管理系统如何沉淀为城市治理的深层代码,疫情终将过去,但这套基于科学、注重平衡、尊重规律的治理方法论,将成为这座城市应对未来不确定性的宝贵遗产,在红黄绿的色彩变换中,我们看到的不仅是一时的防疫策略,更是一种现代治理能力的成长与成熟。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zshizhishi/205.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情区域划分(重庆疫情区域划分地图)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

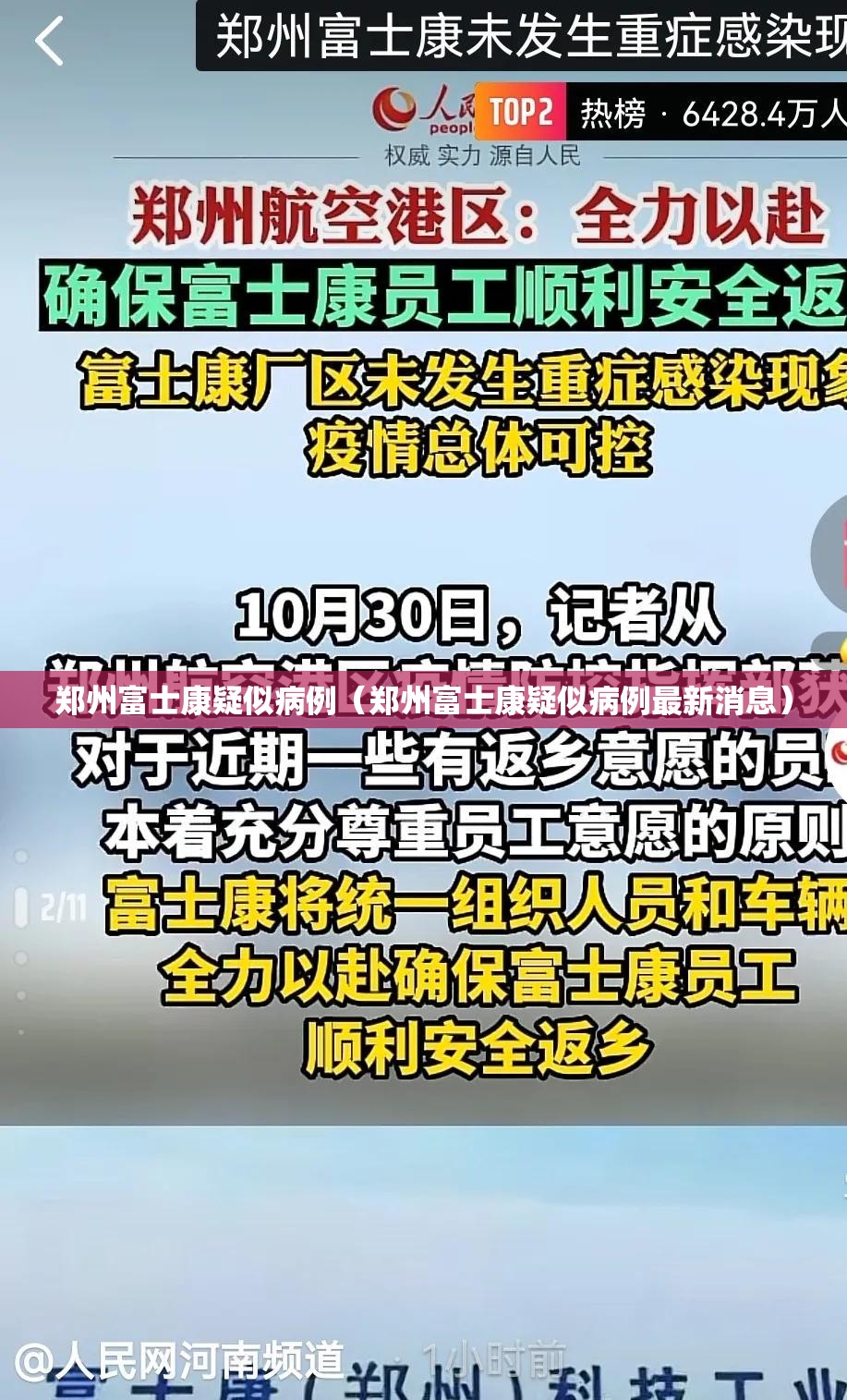

本文概览:郑州富士康工厂出现疑似新冠病例的消息引发广泛关注,作为全球最大的电子制造服务商之一,富士康在郑州的工厂是苹果iPhone等高端设备的重要生产基地,其员工规模庞大,产业链影响深远,疑似病例的出现不仅牵动着公众的健康神经,更对企业的疫情防控能力...