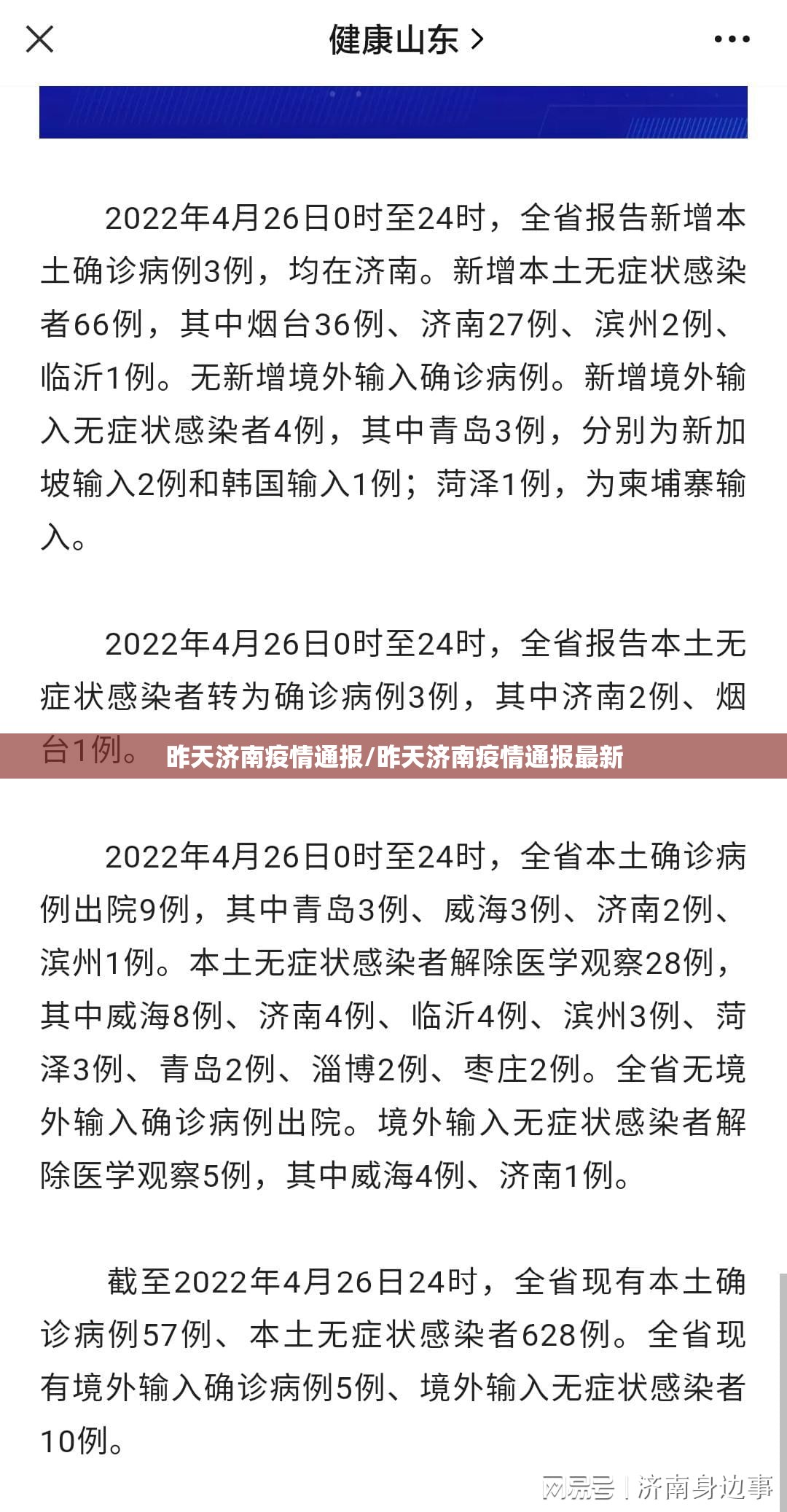

当“昨日济南新增本土确诊病例5例,无症状感染者12例”的冰冷通报在屏幕上闪烁时,大多数人的目光匆匆掠过这行数字,转而关注起晚餐的选择或明日的天气,这串被简化为统计数据的符号,如同投入湖面的石子,激起几圈涟漪后便迅速归于平静,在这看似平静的通报背后,隐藏着被数字遮蔽的惊涛骇浪——那是成千上万被折叠进“1”这个最小整数的具体人生,是被统计逻辑悄然抹平的生命褶皱与情感沟壑。

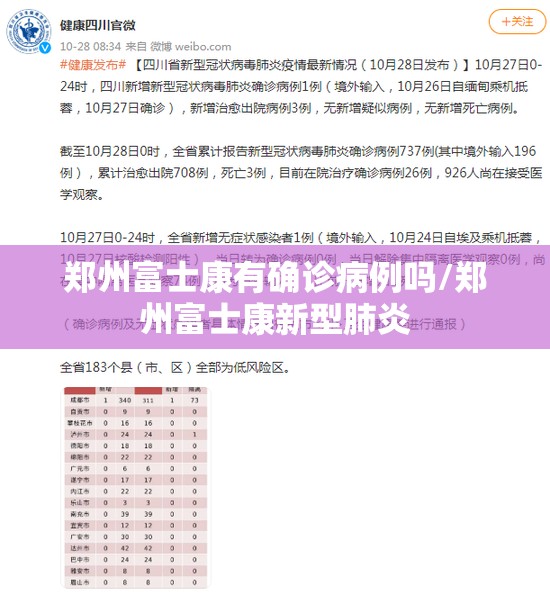

疫情通报的数字化呈现创造了诡异的认知疏离,17个感染者不再是17个有血有肉的生命个体,而变成了可以轻易比较、计算和遗忘的抽象符号,当人们习惯于将疫情简化为“高风险区”“低风险区”的颜色划分时,便不自觉地参与了一场巨大的集体无意识合谋——用数据的整洁掩盖生活的破碎,用统计的便捷置换理解的负担,这种数字化的认知框架,无形中构建了一道屏障,将“我们”与“他们”区隔开来,将共同的苦难异化为他人的不幸,在点击关闭通报窗口的瞬间,我们是否曾想过,那“第5号病例”可能是即将参加高考的学生,他的梦想正被突然打断;那“第12号无症状感染者”或许是位新生儿母亲,正承受着与骨肉分离的煎熬?

深入济南昨日疫情通报的肌理,每一例数字都展开为一幅具体而微的生活图景,确诊数字背后,是突然中断的生计、被迫取消的婚礼、无限期推迟的手术,隔离不仅是物理空间的限制,更是情感纽带的撕裂,那些被折叠进“密接者”标签的人们,在隔离酒店的房间里经历着怎样的焦虑与孤独?那些成为“封控区”的小区,上演着多少不为人知的邻里互助与人性光辉?在济南某个被封控的小区内,志愿者每天为独居老人送餐上门的故事不会出现在通报里;那个通过视频远程安慰确诊患者的心理医生,他的工作也不会被计入任何统计数据,这些被数字遮蔽的微观叙事,才是疫情最真实的人类学注脚。

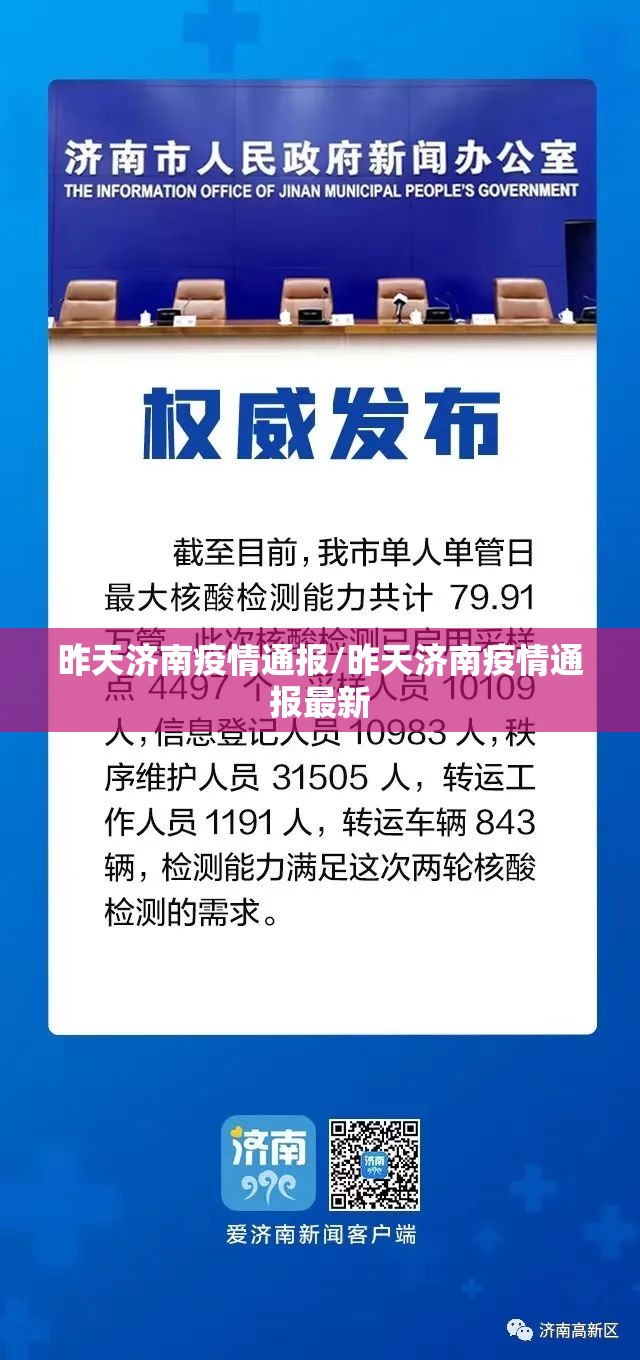

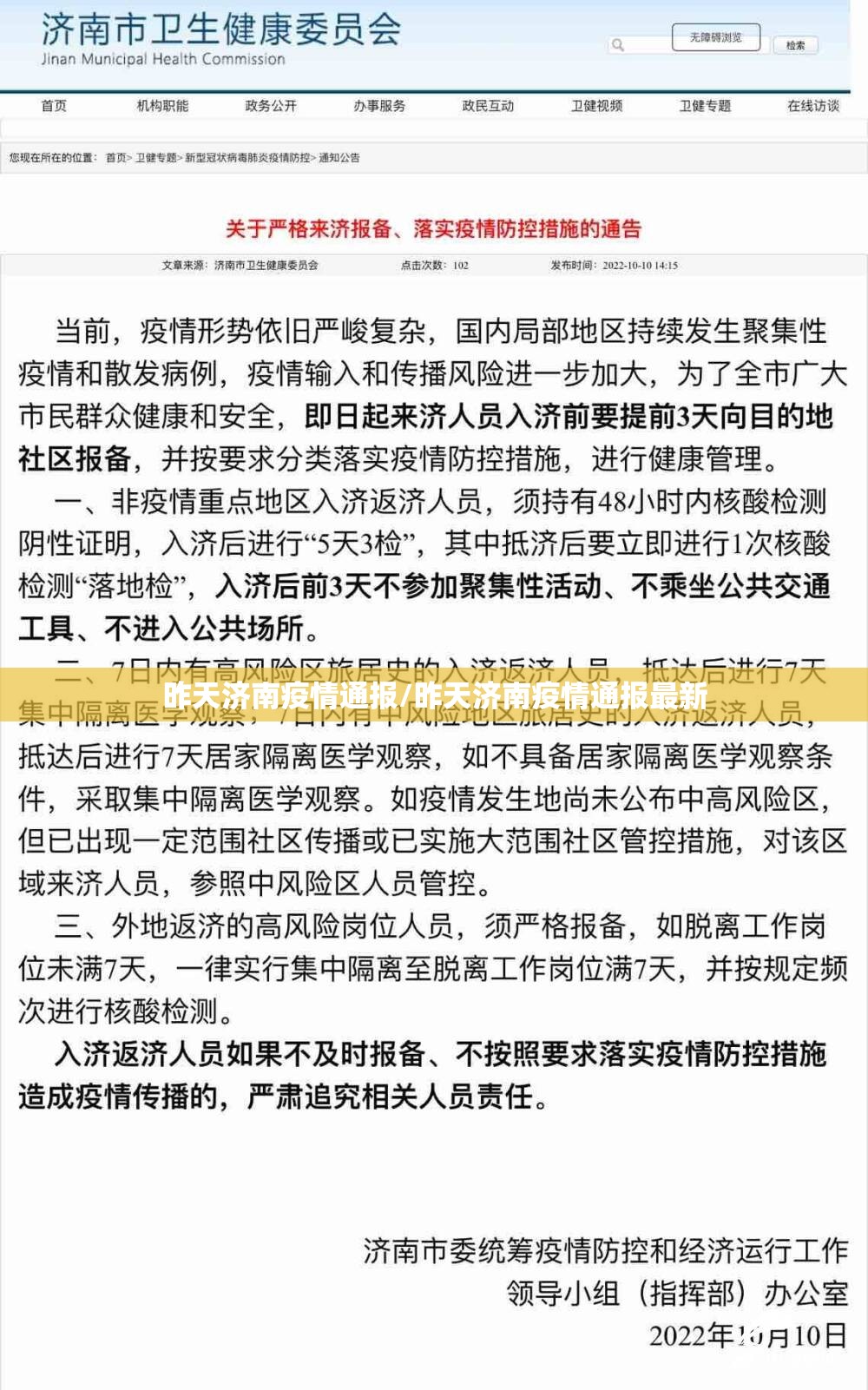

疫情通报的数字化呈现并非天然邪恶,它是现代社会治理不得不采用的工具理性之体现,马克斯·韦伯警示的“铁笼”困境在此显现——为了效率和管理便捷,我们必须将复杂现实简化为可量化的指标,但这种工具理性一旦越界,就会侵蚀价值理性,使手段异化为目的,当疫情防控仅仅追求“数字清零”而忽视人文关怀时,当隔离政策执行变得机械而缺乏温度时,我们就陷入了数字暴政的陷阱,济南疫情通报不应只是流行病学调查的结果,更应成为人性化治理的起点。

重构疫情叙事需要打破数字垄断,在通报系统中注入人文视角,官方通报是否可以增加一个“故事板块”,讲述抗疫中的温暖瞬间?媒体报导能否超越单纯的数据转述,深入挖掘疫情中的人间百态?作为信息接收者的我们,又能否培养一种“数字想象力”,主动构想数据背后的生命故事?在济南的疫情通报中,我们或许可以看到这样的尝试——通报开始提及特殊人群的保障措施,提及志愿者的参与情况,这些细微变化预示着叙事转型的可能。

昨日济南疫情通报的最大启示在于:每一次公共卫生事件都是对社会人性的压力测试,我们既要依靠数字认识疫情,又要超越数字看见人民,统计病例是为了最终消除病例,隔离人群是为了更好团聚人群,当疫情成为历史记忆的那一天,后人评价我们的标准不仅是控制了多少感染率,更在于我们如何在危机中守护了人的尊严、社群的情感和社会的温度。

让每一次疫情通报都成为人性的通报,让每一个冰冷数字都恢复其温暖的血肉,这不仅是对济南的要求,更是对文明社会的永恒期许。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zuozhezhuanlan/10.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《昨天济南疫情通报/昨天济南疫情通报最新》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:聚光灯下的发布台,麦克风如林,长春市疫情防控发布会准时开启,官员们身着正装,面前堆叠着厚厚的材料,数字被清晰地报出——新增确诊X例,无症状感染者Y例,划定高风险区Z个,每一组数据都经过精密计算和反复核对,精确到个位数,仿佛这串数字就能勾勒出...