7月31日清晨,郑州市民在睡梦中被一则紧急通知惊醒:为应对突发公共卫生事件,全市自即日起实施临时封控管理,消息一出,这座拥有千万人口的中原枢纽城市瞬间按下“暂停键”,街道空旷,地铁停运,商铺闭户——熟悉的场景再次上演,但背后的故事却远非简单二字可概括,封城,不仅是防疫的硬核举措,更是一面镜子,映照出城市的韧性、个体的挣扎与社会的温度。

封城令下的郑州:为何而封?

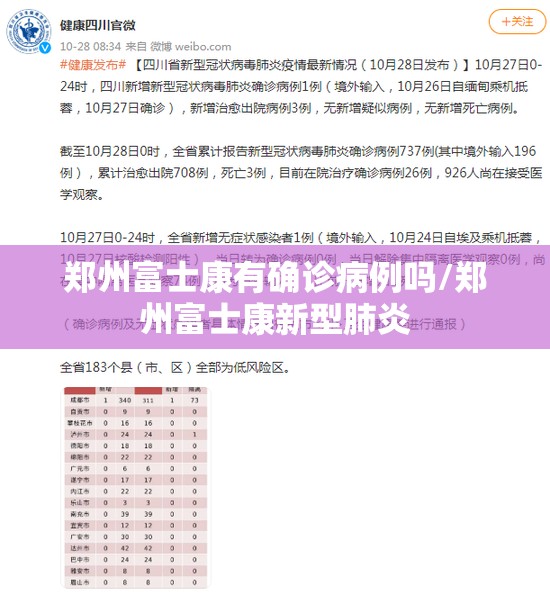

据郑州市疫情防控指挥部通报,本次封城直接源于近日新增本土确诊病例的快速上升,溯源显示,疫情与某冷链物流聚集性传播相关,病毒株为奥密克戎变异株BA.5.2,具有极强隐匿性和传播力,截至7月30日24时,郑州本轮疫情已报告阳性感染者超200例,涉及多个区域,专家评估认为,若不果断采取社会面静默措施,疫情可能迅速外溢至周边省份。

封城决策并非孤例,自2020年以来,中国多个城市曾因疫情启动封控,但此次郑州的举措仍显突然,许多市民表示,通知发布至执行仅间隔数小时,超市出现短暂抢购潮,但物资供应总体平稳,政府同时宣布,将启动应急保供机制,确保粮油菜肉等必需品配送畅通。

城市静默中的“动”与“静”

封城首日,郑州呈现出矛盾而统一的图景:日常喧嚣被寂静取代,高架桥上车辆稀疏,二七广场空无一人;另一种“动态”正在加速——防疫工作者奔赴一线,志愿者集结待命,核酸检测点排起长队。

在金水区某社区,基层干部王女士从凌晨3点起便协调核酸筛查,她坦言:“封城是无奈之举,但我们必须跑在病毒前面。”物流企业如顺丰、京东等启动“无接触配送”方案,外卖骑手成为城市“毛细血管”中的关键纽带,一名骑手告诉记者:“今天订单量翻倍,主要是生鲜和药品,大家不敢出门,但我们不能停。”

封城也暴露了结构性挑战,城中村和老旧小区防控难度大,部分农民工因停工面临收入中断,郑州人社局已发布通知,要求企业为隔离员工支付正常工资,并开通临时救助热线,但现实是,许多非正规就业者如保洁员、摊贩仍可能陷入生计困境。

历史语境下的封城:从武汉到郑州

将目光拉回2020年1月,武汉封城曾震惊世界,彼时,中国以壮士断腕之举为全球抗疫赢得窗口期,两年多过去,封城的内涵已悄然变化:从最初的全封闭硬隔离,逐步过渡到精准化、网格化管理,郑州本次封控明确“非必要不离郑”,但并未完全切断交通枢纽,高铁郑州东站仍保留部分班次,机场执行严格闭环管理。

这种调整折射出防疫策略的演进,奥密克戎变异株迫使各地在“动态清零”与经济社会运行间寻找平衡,郑州作为国家中心城市,承载着中原经济区核心功能,其封城决策势必经过多重权衡,值得注意的是,此次封控暂未宣布时限,官方表述为“根据疫情发展动态调整”,这既保留灵活性,也增加了不确定性。

人文关怀:超越冷冰冰的政策

封城不仅是公共卫生事件,更是社会心理考验,社交媒体上,“郑州封城”话题下充满复杂情绪:有对疫情扩散的担忧,有对生活不便的抱怨,也有“加油郑州”的鼓励,一位网友写道:“2021年7月暴雨,2022年7月封城,郑州人真的太难了,但每次灾难都让我们更团结。”

心理援助机制同步启动,郑州市第八人民医院开通24小时心理热线,学校推出在线心理健康课程,专家提醒,长期隔离可能引发焦虑或抑郁,社会支持网络至关重要,社区微信群中,居民自发组织团购、分享信息,甚至为独居老人送餐——这些微光汇聚成暗夜中的暖流。

未来之路:科学防疫与常态生活的博弈

封城终将是临时状态,但疫情反复已成常态,郑州此次举措再次引发讨论:如何以最小代价实现最大防控效果?或许答案在于更高效的疫苗接种、更灵敏的监测预警、更人性化的管控设计,截至7月底,郑州全程接种率已超90%,但老年人接种率仍待提升。

城市治理现代化亟待加速,数字化工具如健康码、行程卡已成为防疫标配,但数据孤岛、系统拥堵等问题依然存在,封城期间,郑州正测试“核酸采样电子地图”和智能物资调度平台,技术红利正在释放。

暂停是为了更好地重启

今日的郑州静默无声,但城市脉搏并未停止,封城是危机下的应急响应,也是反思与进步的契机,它提醒我们:防疫的本质是保护生命,而生命的价值不仅在于生存,更在于有尊严地生活,当街灯再次亮起,车流重新涌动时,这座城市或许会更坚韧、更智慧、更温暖。

“郑州今天封城”,是一个新闻标题,也是一段集体记忆的注脚,在这931字的叙述中,我们试图记录事实,传递思考,并期待风雨过后,山河无恙。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zuozhezhuanlan/1558.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《郑州今日封城,紧急措施下的城市脉搏与人文回响》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:聚光灯下的发布台,麦克风如林,长春市疫情防控发布会准时开启,官员们身着正装,面前堆叠着厚厚的材料,数字被清晰地报出——新增确诊X例,无症状感染者Y例,划定高风险区Z个,每一组数据都经过精密计算和反复核对,精确到个位数,仿佛这串数字就能勾勒出...