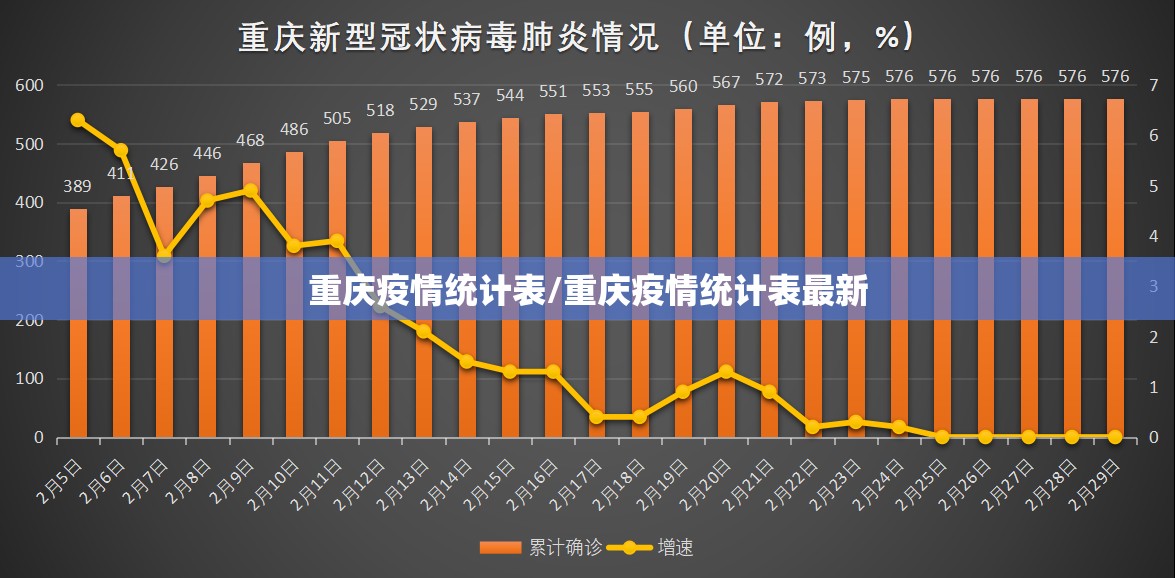

2022年冬,重庆某社区办公室的灯光彻夜未熄,墙上悬挂的巨型Excel表格中,密密麻麻的数字如潮水般涨落——新增确诊37例,无症状感染者209例,高风险区新增5个,这些冰冷的数据点,构成了一座超大型城市与无形病毒作战的指挥地图,每夜零时,当统计表完成最后一次刷新,决策者据此调配医疗资源、划定封控范围、调整防疫策略,这张看似客观中立的疫情统计表,早已超越其作为“信息载体”的表象,演变为福柯笔下精妙的“生命权力”装置,在数字与生命的交界处,悄然重塑着城市肌理与人类处境。

重庆疫情统计表的生成是一场庞大的人口“编码仪式”,2400万市民被简化为“确诊”、“密接”、“高风险区居民”等统计学类别,个体的病痛体验、生活困境被抽象为可计算、可比较的量化指标,这种编码绝非价值中立——何种症状计入统计、何时调整统计口径、如何划分风险区域,每个环节都渗透着隐秘的价值判断,犹如18世纪死亡率统计开启的“生命政治”先河,疫情统计表将生物性生命纳入权力计算视野,使人口成为可调节的变量,在重庆多层级的报表体系中,从社区手工填报到市级平台自动汇总,数据每经历一次传递,就经历一次标准化过滤,个体命运的粗糙边缘被逐一修剪,直至完美融入宏观叙事的数字拼图。

统计表的权力效应在空间分配上展现得淋漓尽致,重庆陡峭的地理空间被统计数字重新分割,“高风险区”的红色边界在GIS地图上蔓延,划定出不同等级的生存结界,超市、学校、交通枢纽——这些城市毛细血管的开放节奏,无不听从统计数字的号令,这令人想起中世纪麻风病患者的隔离,但当代生物权力技术已精妙得多:不再是粗暴的排斥,而是通过梯度化管理实现生命的差异化调节,某社区干部坦言:“我们不再简单封楼,而是根据阳性分布密度精准到户。”这种微粒化的空间治理,使权力如空气般渗透每个角落。

更深刻的异化发生在认知层面,当疫情统计表成为全民每日必读的“数字圣经”时,一种集体性的数据依赖症悄然滋生,市民通过数字理解疫情,决策者通过数字感知社会,媒体通过数字制造叙事,重庆某次疫情发布会中,当官员宣读长达二十分钟的细分数据时,实际传播效果却是数据的超载与意义的真空,危险在于,当统计表成为现实本身的代用品,那些无法被量化的苦难——隔离中的心理创伤、延误救治的慢性病患者、破碎的社交纽带——在数字辉光中沉入认知的盲区,就像卡夫卡笔下土地测量员面对城堡的无力,现代人被困在统计表象的迷宫中,与真实生命经验渐行渐远。

然而统计表并非单向的权力工具,它同时孕育着抵抗的种子,重庆市民自发制作的“互助统计表”在社交媒体流转,记录着官方表格之外的关键信息:哪些药房有库存,哪些医生提供在线咨询,哪些志愿者可协助老人,这种草根式的数据实践,打破了专业机构对统计权力的垄断,在数字缝隙中重建互助纽带,它证明统计技术既可成为治理工具,也可化为团结媒介——关键不在表格本身,而在于数据生产是否允许多元参与,统计逻辑是否保留人性维度。

重庆疫情统计表最终映照出数字化时代的生存悖论:我们既依赖数据理解世界,又恐惧被数据完全定义,这些表格既是科学抗疫的利器,也是权力运作的载体;既提供认知坐标,又制造新的盲区,或许真正的出路在于保持数字与生命间的辩证张力——记住统计表上的每个增量都对应着一个人的喜惧生死,每个百分点的波动都牵连着无数家庭的命运曲线,当重庆迎来解封之日,那些曾被仔细填写的表格终将归档为历史文献,但它们所揭示的生命与数字的永恒博弈,仍将在每一个被量化的时代回响。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zuozhezhuanlan/188.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情统计表/重庆疫情统计表最新》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:聚光灯下的发布台,麦克风如林,长春市疫情防控发布会准时开启,官员们身着正装,面前堆叠着厚厚的材料,数字被清晰地报出——新增确诊X例,无症状感染者Y例,划定高风险区Z个,每一组数据都经过精密计算和反复核对,精确到个位数,仿佛这串数字就能勾勒出...