当“重庆疫情是否严重”成为搜索框里跳动的字符时,一场无声的认知战争已然打响,官方通报的确诊数字与朋友圈里激增的“两道杠”照片形成刺眼对比,药店货架上消失的感冒药与社区微信群中流转的偏方秘方构成荒诞图景,这不是简单的信息不对称,而是后真相时代疫情认知的典型症候——我们被困在数据的迷宫里,每个人手持残缺的地图,却要判断整个迷宫的轮廓。

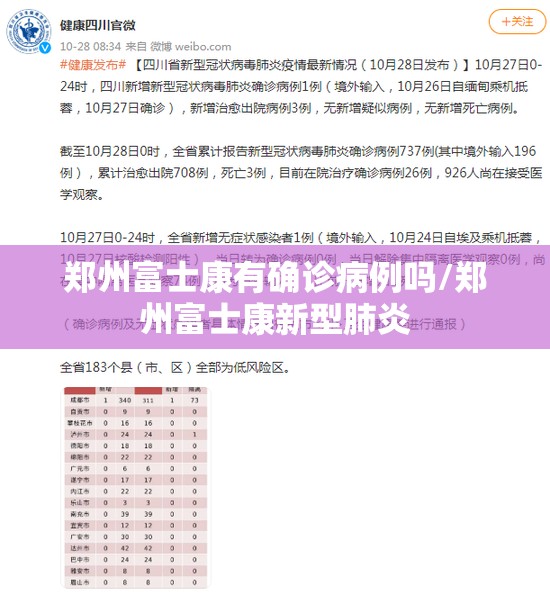

重庆的疫情数据呈现令人困惑的多重面相,卫健委每日通报中的“精准到个位”的确诊数字,像经过精密加工的工艺品,光滑得失去了现实的粗糙感,地下室改建的诊所里通宵排起的长队,外卖平台上持续增长的退烧药订单,这些无法被纳入统计的“草根数据”,却勾勒出另一幅疫情图景,英国社会学家约翰·厄里曾警告,当官方统计与民众日常生活体验产生巨大鸿沟时,将引发深刻的制度信任危机——重庆街巷中弥漫的困惑与不安,正是这种危机的先兆。

在真相缺位的真空中,谣言如野草般疯长,微信群里流传着“某医院走廊躺满病人”的视频,家族群里转发着“病毒变异引发白肺”的语音,短视频平台上充斥着“专家说戴口罩反而降低免疫力”的伪科普,这些信息瘟疫的传播速度,往往远超病毒本身,认知心理学家发现,人类大脑在不确定性面前会本能地抓住任何看似合理的解释,哪怕这些解释荒诞不经,重庆市民对疫情严重程度的判断,已然被卷入这场信息的漩涡中,难以剥离情绪与事实。

更值得深思的是不同社会群体的认知鸿沟,对城市白领而言,疫情可能是居家办公通知和减少的商务聚餐;对外卖骑手而言,却是激增的订单量和被感染仍不敢休息的经济压力;对老年群体而言,则转化为对数字鸿沟的恐惧——不会使用智能手机预约核酸,看不懂复杂的防疫政策更新,这些截然不同的疫情体验,拼贴出一幅支离破碎的全景图,却无人能声称掌握了全部真相。

疫情认知的政治经济学维度同样不容忽视,哪个区域被划为高风险区,不仅关乎健康风险,更直接影响房价波动、商业投资和官员政绩,曾有基层官员坦言:“确诊数字不仅是医学问题,更是政治问题。”这种结构性张力使得疫情严重程度的判断,早已超越了纯粹的公共卫生范畴,演变为各种力量博弈的话语场。

面对如此复杂的认知困境,简单回答“是”或“否”显得苍白无力,重庆疫情的“严重程度”本质上是一个错误提问——它预设存在一个客观、统一、可量化的标准答案,然而现实是,疫情体验是碎片化、情境化和高度主观的,或许我们应该追问的不是“疫情是否严重”,而是“不同群体如何体验疫情”、“何种信息机制能减少认知偏差”、“如何建立更具韧性的社会应对系统”。

在数据与叙事交织的迷宫中,保持认知的谦卑与开放的对话,比急于得出结论更为重要,重庆的疫情是一面棱镜,折射出的不仅是病毒传播的规律,更是中国社会在巨大压力测试下的认知模式、信息生态和治理逻辑,这场认知战争没有赢家,但唯有直面其复杂性,我们才能在不确定中寻找确定的支点,在迷雾中绘制更接近真相的地图——这不仅关乎疫情,更关乎我们如何在一个分裂的时代中重建共识与信任。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zuozhezhuanlan/194.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情是否严重/重庆疫情是否严重了》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:聚光灯下的发布台,麦克风如林,长春市疫情防控发布会准时开启,官员们身着正装,面前堆叠着厚厚的材料,数字被清晰地报出——新增确诊X例,无症状感染者Y例,划定高风险区Z个,每一组数据都经过精密计算和反复核对,精确到个位数,仿佛这串数字就能勾勒出...