2022年深秋,重庆陷入了一场没有硝烟的战争,超市货架前短暂的慌乱,核酸检测点蜿蜒的长龙,空荡的解放碑广场——这些碎片拼凑出一座超大型城市面对突发重大公共卫生事件的应激反应,在这表象之下,一场关乎城市治理体系现代化的压力测试正在无声地进行,重庆以其独特的立体地形、庞大的人口规模和复杂的社会结构,成为了观察中国超大城市疫情应对的绝佳样本,其所呈现的不仅是防疫策略的调整,更是一场城市治理能力的深层蜕变。

重庆的防疫困境具有先天特殊性,作为中国面积最大的直辖市,渝中区的高密度人口与渝东北的偏远山村共存,构成了世界上罕见的治理复杂度,当奥密克戎变异株袭来时,传统的“一刀切”策略在这座山水之城显得捉襟见肘,陡峭的梯坎限制了物资配送车辆的通行,散落的居民点使核酸检测全覆盖成为物流学的极限挑战,这些地理特征与人口分布的矛盾,暴露出标准化防疫模板与地方特殊性的深刻张力。

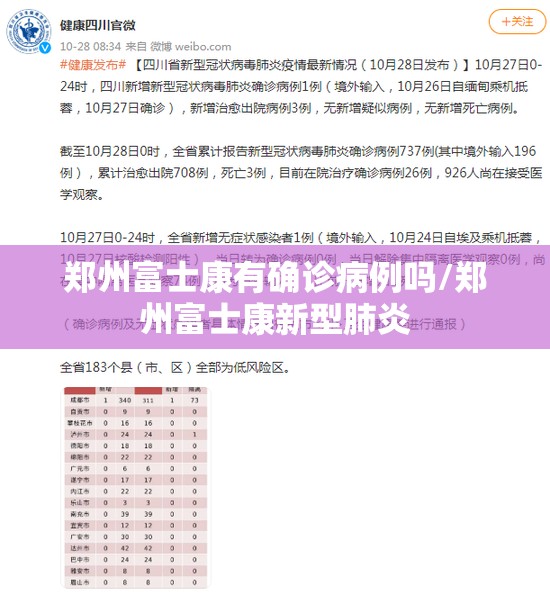

疫情初期的地方应对呈现出典型的危机管理特征,信息传递的碎片化导致抢购潮的间歇性爆发,基层组织的超负荷运转暴露了应急体系的脆弱环节,不同行政层级间的协调时滞凸显了科层制在应对快速变化危机时的内在局限,这些现象并非重庆独有,却是观察中国地方政府治理现代化的绝佳窗口,值得注意的是,重庆在压力下的学习曲线异常陡峭——从最初略显滞后的反应到后期“分区分类”防控体系的建立,展现了中国地方治理体系的一种独特适应能力。

重庆抗疫中最具革命性的实践在于其治理技术的迭代升级,数字化治理平台以前所未有的速度整合了医疗、物流、社区服务等多维数据,实现了从粗放式管理向精准化调控的跃迁,微信群里接龙的民生需求被转化为动态数据库,无人机穿梭于楼宇间输送应急药品,智能算法优化着核酸检测点的分布与人员配置,这些技术应用不仅是工具革新,更悄然重塑着政府与市民的互动方式,构建了一种新型的社会契约——以数据流动替代人员流动,以精准干预取代全面封锁。

疫情像一面放大镜,映照出重庆社会的深层纹理,社区志愿者网络的迅速自我组织,民间互助群的蓬勃兴起,以及个体商户自发形成的保供联盟,共同构成了正式治理体系之外的韧性缓冲层,这些自发现象揭示了重庆特有的社会资本存量——一种基于地域认同和江湖文化的社会连接力量,这种力量既是对正式治理体系的补充,也是对其反应迟滞的矫正,形成了官方与民间协同进化的独特抗疫生态。

若将视野拉长,重庆疫情应对的经验正在沉淀为城市治理现代化的隐性知识,流动人口管理的数字化解决方案、公共卫生事件的跨部门协同机制、极端条件下的城市保供体系——这些创新模块正在被编码进城市治理的操作系统,它们或许不会立刻转化为显性的政策文本,但已经悄然改变着基层官员的决策思维和行政流程,为未来应对各类突发公共事件积累了宝贵的“隐性知识库”。

重庆的疫情故事远不止于防疫本身,它揭示了当代中国城市治理转型的深层逻辑:从标准化向差异化的演进,从层级控制向网络协同的蜕变,从危机响应向韧性构建的升华,在这场没有硝烟的战斗中,重庆以其地理的复杂性、人口的多样性和治理的创新性,为中国乃至全球超大城市应对系统性风险提供了独特的地方样本,当疫情的硝烟逐渐散去,这些治理经验的种子正在山城的土壤中悄然生根,等待下一次风雨考验时的绚烂绽放。

重庆抗疫的真正遗产,或许不在于它完美地应对了疫情,而在于它以一种前所未有的透明度暴露了城市治理体系的薄弱环节,并以一种富有韧性的方式实现了自我修复与升级,这种在压力下的进化能力,正是中国城市走向治理现代化的真正希望所在。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zuozhezhuanlan/219.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情吗:重庆疫情了吗》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:聚光灯下的发布台,麦克风如林,长春市疫情防控发布会准时开启,官员们身着正装,面前堆叠着厚厚的材料,数字被清晰地报出——新增确诊X例,无症状感染者Y例,划定高风险区Z个,每一组数据都经过精密计算和反复核对,精确到个位数,仿佛这串数字就能勾勒出...