2022年冬,重庆疫情风险等级在官方通报中从"高风险"逐步降为"低风险",然而这简单的标签切换,却掩盖了一个更为复杂的真相——这座拥有三千万人口的超级都市,正在经历的远非单纯流行病学意义上的风险分级,而是一场涉及社会结构、治理能力、心理承受力的全方位压力测试,当我们在风险社会的理论透镜下审视重庆疫情,会发现真正的风险已从显性的病毒扩散,转向了隐性的系统性社会脆弱性的暴露与应对。

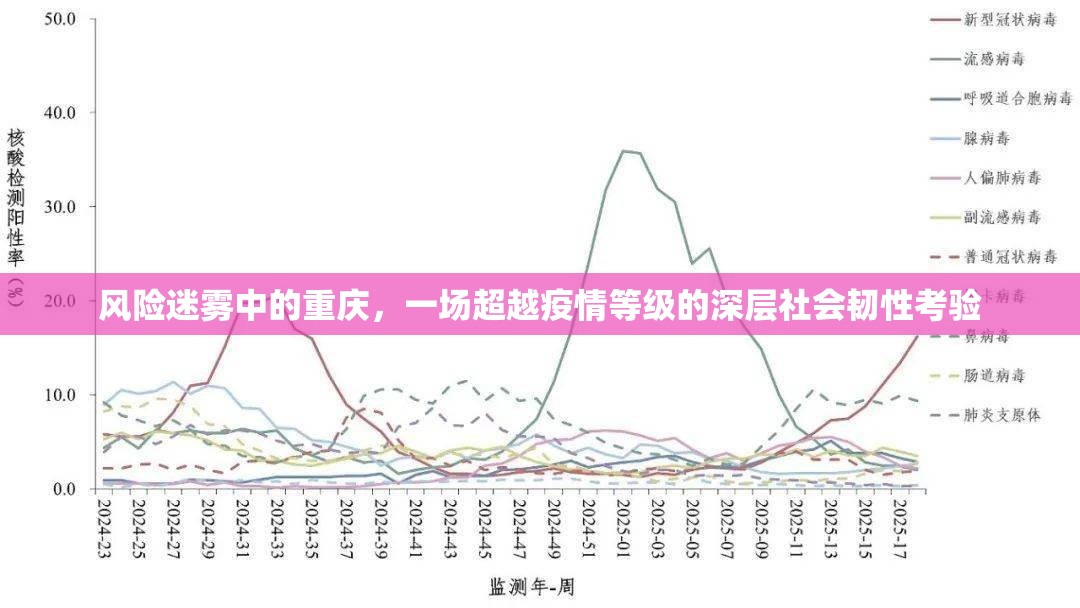

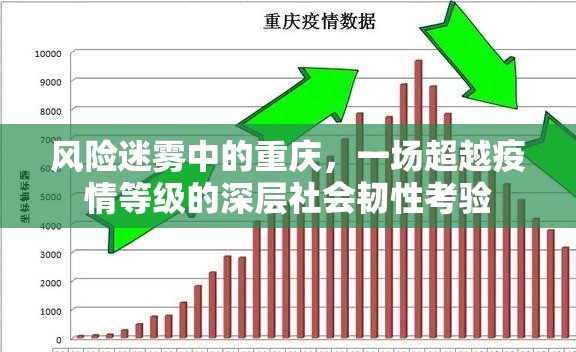

乌尔里希·贝克的风险社会理论在重庆疫情中获得了惊人验证,表面上的风险划分依据是确诊病例数、传播链清晰度等量化指标,但更深层的技术治理困境悄然浮现,健康码系统在访问量激增时的短暂崩溃,折射出数字治理体系的脆弱性;保供系统在高密度山城地理环境中的适应性挑战,暴露了物流网络的薄弱环节;多元群体——从都市白领到山区农民——在风险分配中的不均等处境,揭示了社会结构的隐形断层,技术治理的宏大叙事与地方性知识的脱节,使标准化防疫措施在重庆的特殊地理与文化语境中遭遇了意想不到的执行变形。

重庆疫情应对中展现的地方性适应智慧,构成了风险演化中的韧性建构,自组织力量在社区封控中异军突起,"摩托车大军"突破山地交通限制自发运输物资,形成了官方配送系统外的有力补充;基于地域文化认同的互助行为在巴渝人群中出现,"火锅式"集体主义精神在危机中转化为实实在在的社区支持网络;多层级的治理创新在压力下涌现,从"核酸采样轻轨专列"到"立体山城物资输送链",这些极具地方特色的解决方案超越了教科书式的应急响应框架,正如安东尼·吉登斯所言,现代性风险催生的不仅是威胁,更有适应与创新的潜能。

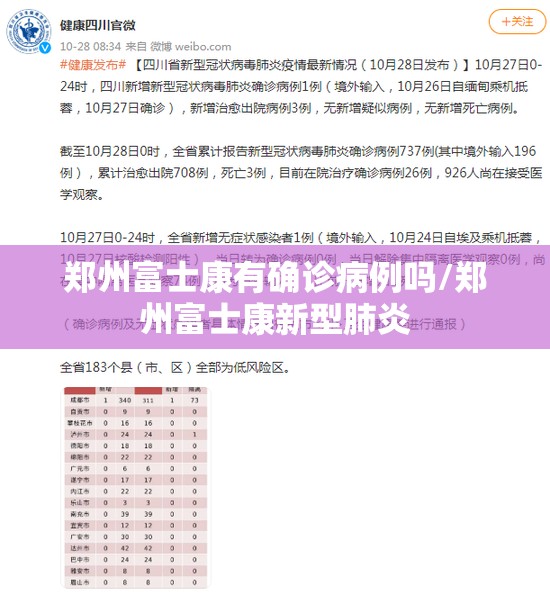

疫情标签背后潜藏着认知冲突与风险沟通的深层挑战。"高风险"标签引发的外地人对重庆的污名化想象,与本地人基于切身感受的风险认知形成尖锐对比;统一的风险叙事与个体化的风险体验之间产生了难以弥合的解释鸿沟;官方风险沟通的标准化语言与民间风险解读的情感化表达出现了理解错位,这些认知裂缝提示我们,风险不仅是客观存在的威胁,更是社会建构的产物,风险沟通的效能往往决定着风险本身的社会放大或衰减。

重庆疫情风险性质的再定义,对后疫情时代的风险治理提供了沉重启示,它残酷地证明,突发公共卫生事件的风险评估必须从单纯的传染病学框架,转向综合社会脆弱性的系统性评估;它清晰地表明,治理体系需要从追求刚性控制转向培育社会韧性,承认自组织力量和非正式网络在危机应对中的关键价值;它迫切地要求,风险沟通策略需要从单向信息发布转向双向意义协调,正视并整合不同的风险认知与地方性知识。

重庆疫情的风险等级终将成为历史记录中的一个注脚,但它所揭示的风险社会本质——系统性、复杂性与建构性——将长久警示我们,这座山城在疫情中的挣扎与创新、脆弱与韧性,已然成为中国风险社会治理现代化的一面镜子,映照出超越疫情本身的深层挑战与转型可能,在未来的风险时代,真正的安全或许不在于消除所有风险,而在于建设一个能够与风险共存的智慧社会。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zuozhezhuanlan/520.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《风险迷雾中的重庆,一场超越疫情等级的深层社会韧性考验》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:聚光灯下的发布台,麦克风如林,长春市疫情防控发布会准时开启,官员们身着正装,面前堆叠着厚厚的材料,数字被清晰地报出——新增确诊X例,无症状感染者Y例,划定高风险区Z个,每一组数据都经过精密计算和反复核对,精确到个位数,仿佛这串数字就能勾勒出...