深秋的呼和浩特街头,零星的行人不再是风景的注解,而是被无形网格分割的孤岛居民,智能手机屏幕上的绿光,已然成为穿越城市迷宫的电子通行证,也是悬在每个公民头顶的达摩克利斯之剑,当最新一波疫情再度侵袭青城,我们看到的不仅是病毒与人类的又一轮交锋,更是一部数字时代社会管理的隐喻性剧本——技术在承诺绝对安全的同时,正悄然重塑城市的肌理与公民的隐私边界。

呼和浩特此轮疫情的显著特征,是防控系统前所未有的数字化与精准化,大数据轨迹追踪构筑起天网,将每个感染者的移动路径还原为冰冷的时间线与坐标点;健康码系统依据多重维度生成流动许可,俨然成为数字身份的新象征;社区网格化管理配以人脸识别门禁,试图将风险隔绝于微观单元,这套体系的运作逻辑建立在全时全景的数据收集之上,其效率确实令人惊叹:传播链的梳理速度远超以往,高风险人群的识别近乎实时,光芒背后是无法忽视的阴影——当每个市民变为数据流上的节点,隐私让渡与权益平衡的问题浮出水面,技术治理的傲慢开始侵蚀人性化的温度。

在高效的表象之下,数字治理的隐性成本正由普通市民默默承担,外卖骑手因系统误判而骤然失去谋生资格,他们的申诉在算法黑箱前显得苍白无力;老年人因智能鸿沟在超市门前茫然无措,数字身份成为他们参与公共生活的障碍;更不乏因健康码误判而遭遇歧视的案例,数据错误直接转化为社会关系的裂痕,这些并非系统设计者的初衷,却是技术至上主义必然的副产品,当防疫的唯一目标压倒了其他社会价值,人的生活就被简化为可管理、可控制的数据点,生命的丰富性在代码面前黯然失色。

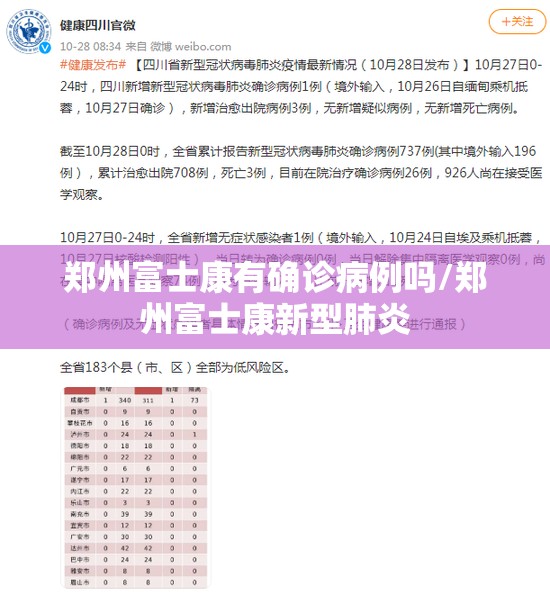

尤为值得注意的是,此次疫情中官方信息披露策略的微妙转变,政府通过多渠道每日公布病例数据与风险区域,力求透明,但关键决策的逻辑链条——如封控标准、解封条件、健康码判定规则——往往包裹在技术术语中,缺乏充分的公共释疑,这种“透明的不透明”现象,削弱了民众对数字系统的信任根基,当人们无法理解影响自身重大权益的规则是如何运行时,疏离感与不安感便悄然滋生,信任的侵蚀是双向的:既指向技术系统的不确定性,也指向背后治理主体的责任感。

数字防疫系统的持久运行,正在呼和浩特的社会结构上刻下深痕,常态化的监控是否会在疫情后悄然转向其他领域?公民是否已潜移默化地接受了“用隐私换安全”的交易?更深刻的是,当数字身份成为社会参与的前提,我们如何防止新的排斥形式与不平等结构的固化?这些追问指向一个核心: emergency state(紧急状态)下的例外措施,如何避免演变为永久性的社会控制常态?一座城市的治理智慧,恰恰体现在非常时期对常规伦理与法律底线的坚守。

呼和浩特的最新疫情是一面棱镜,折射出中国城市在智能时代治理转型中的希望与困境,我们无需否定技术带来的巨大助力,但必须警惕其隐藏的代价,真正的智慧防疫,应是在高效与人性、安全与自由、创新与伦理之间寻找谨慎的平衡,未来的城市治理蓝图,不应是冰冷算法的单向度胜利,而应是一种“有温度的数字主义”——技术始终是工具,而非目的;服务于人,而非定义人,当疫情终成过往,留下的除却医学经验,更应有对数字时代公民权利与社会价值的深刻反思与制度性捍卫,否则,每一场公共卫生危机都可能成为自由无声衰落的拐点。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zuozhezhuanlan/64.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《最新疫情呼和浩特:最新疫情呼和浩特最新消息》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:聚光灯下的发布台,麦克风如林,长春市疫情防控发布会准时开启,官员们身着正装,面前堆叠着厚厚的材料,数字被清晰地报出——新增确诊X例,无症状感染者Y例,划定高风险区Z个,每一组数据都经过精密计算和反复核对,精确到个位数,仿佛这串数字就能勾勒出...