郑州某学校爆发的病毒聚集性感染事件引发了社会广泛关注,据官方通报,该校多名学生相继出现发热、咳嗽等症状,经检测确认为病毒性感染,这一事件不仅暴露了学校在公共卫生管理上的漏洞,也再次敲响了校园传染病防控的警钟。

事件回顾与现状

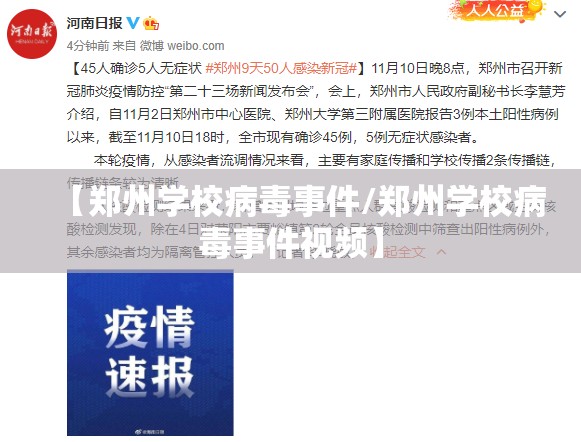

事件最初于10月中旬在郑州市某中学被发现,多名学生出现类似流感症状,包括高烧、喉咙痛和乏力,学校初步以为是季节性流感,但随着病例迅速增加,当地疾控部门介入调查,检测结果显示,此次疫情并非普通流感,而是由一种呼吸道合病毒(如腺病毒或诺如病毒)引起的聚集性感染,截至最新通报,已有超过50名学生被确诊,其中部分病情较重者已住院治疗,所幸无生命危险。

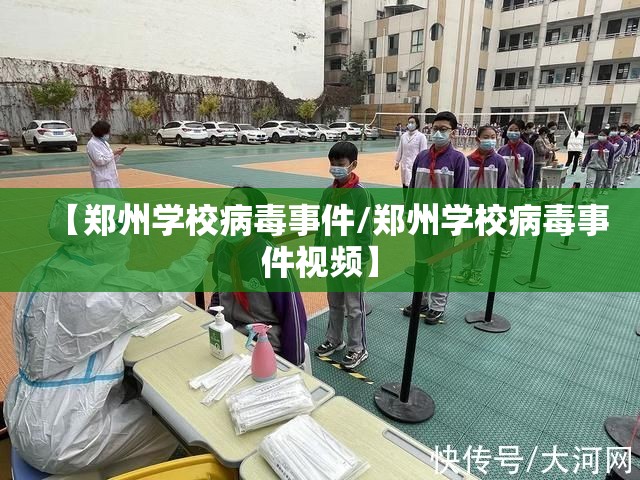

疫情发生后,学校立即启动应急预案,暂停了线下课程,并对校园进行了全面消杀,疾控部门也采取了隔离患者、追踪密切接触者等措施,疫情已得到初步控制,但家长和公众的担忧并未完全消除,许多家长质疑学校在疫情初期的反应迟缓,以及日常卫生管理的不足。

暴露的问题与深层原因

这一事件折射出多个值得深思的问题,学校的传染病防控机制存在明显缺陷,尽管教育部门多次强调校园卫生安全,但许多学校仍缺乏完善的日常监测和快速响应体系,在此次事件中,学校最初未能及时识别疫情严重性,导致病毒在校园内快速扩散。

公共卫生教育资源不足,许多学生对个人卫生习惯(如勤洗手、戴口罩)的重要性认识不够,学校也未定期开展相关健康教育,在人口密集的校园环境中,这种知识的缺失极易加速病毒传播。

基础设施和医疗支持薄弱也是原因之一,据报道,该校的医务室设备简陋,无法进行初步病毒筛查,只能依赖外部医疗机构,这种资源不足的情况在许多中小学校普遍存在,尤其是在经济欠发达地区。

更深层次上,这一事件反映了全社会对突发公共卫生事件的“疲劳感”,自新冠疫情后,公众对病毒事件的敏感度有所下降,但病毒的威胁并未消失,如果学校和社区放松警惕,类似事件很可能重演。

应对措施与建议

为避免此类事件再次发生,多方需共同努力,学校应加强日常卫生管理,包括定期消毒教室、宿舍和食堂,并建立完善的健康监测系统,可以引入智能体温检测设备,并对异常情况立即上报,学校需与当地疾控部门保持紧密合作,制定更高效的应急预案。

健康教育也不容忽视,学校应将公共卫生知识纳入常规课程,通过讲座、实践活动等方式提高学生的防病意识,家长和社会组织也应参与其中,形成“学校-家庭-社区”联动的防控网络。

政府部门需加大资源投入,为学校提供必要的医疗支持和基础设施升级,为每所学校配备专业的校医和基础检测设备,并定期组织防控演练,应建立透明的信息发布机制,及时向公众通报疫情进展,避免谣言传播。

郑州学校病毒事件是一次沉重的提醒:在全球化时代,病毒传播的风险无处不在,而校园作为人口密集场所,更是防控的重点,这一事件不仅考验了学校的应急能力,也揭示了我们在公共卫生体系建设中的不足,唯有通过持续改进制度、加强教育和投入资源,才能构建更安全的校园环境,保护青少年的健康未来。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuobaike/1464.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【郑州学校病毒事件/郑州学校病毒事件视频】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:重庆市因应新冠疫情反弹,宣布实施局部封控措施,引发广泛关注,这一决策并非孤例,而是全球疫情持续波动背景下,中国“动态清零”政策的又一实践,重庆作为中国西部的重要经济中心和人口密集城市,其封城举措不仅关乎本地居民的生活,更折射出疫情防控的复杂...