初秋的郑州,阳光依旧热烈,却已悄然褪去盛夏的灼人锋芒,地铁站里,拖着行李箱的年轻身影逐渐增多;大学城周边的商铺重新亮起暖黄的灯光;校门口,健康码查验通道有序排起长队——这一切,标志着郑州百万大学生正式踏上返校之旅,这不仅是一场年度性的学生流动,更是这座城市在经历疫情、汛情等多重考验后,社会秩序与人文活力的重要回归。

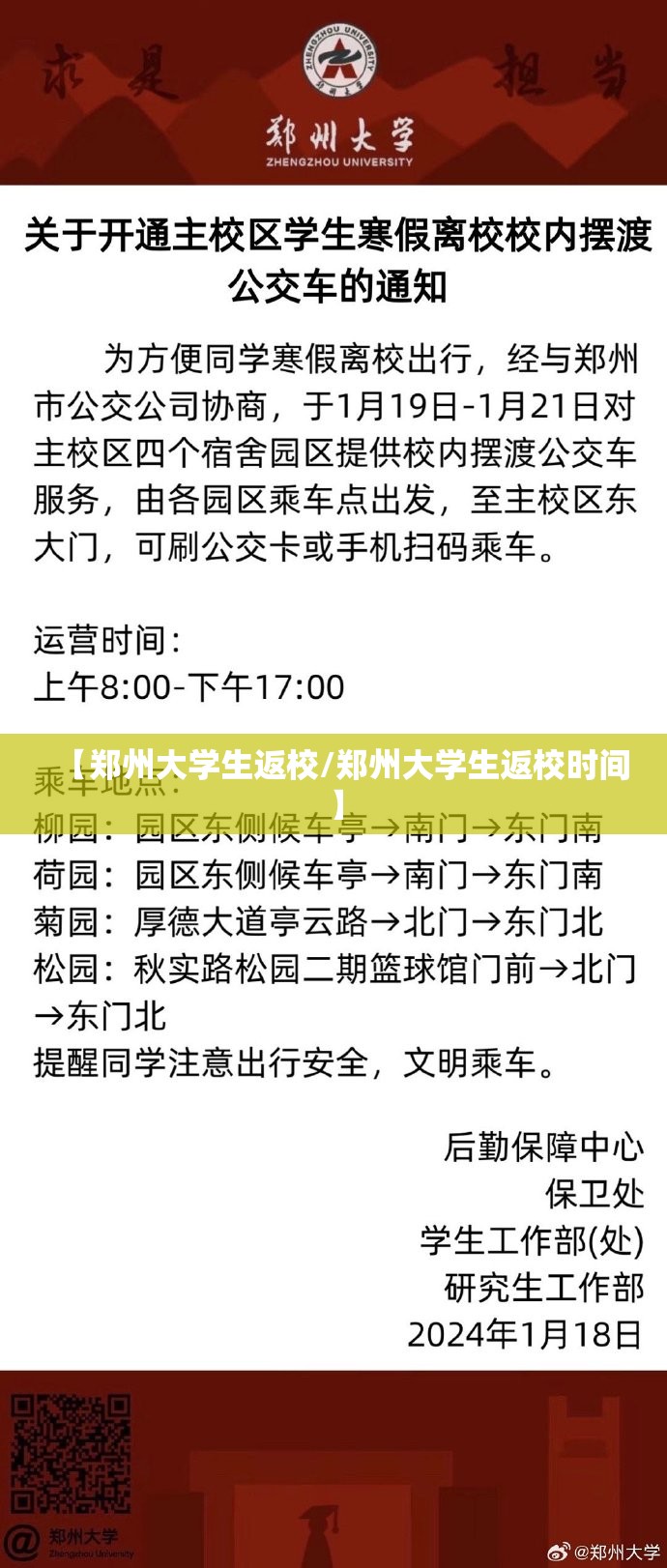

对大学生而言,返校意味着从“云端”回归现实课堂,过去两年,线上教学成为常态,但虚拟课堂始终难以替代校园生活的沉浸感与互动性,重返教室的板书沙沙声、图书馆的墨香、实验室的仪器低鸣、操场上的呐喊奔跑,这些具身的学习体验是成长不可或缺的养分,许多学生坦言,离校越久,越发觉大学不仅是知识传授的场所,更是一个提供碰撞思想、建立友谊、探索自我可能性的生态空间,郑州高校如郑州大学、河南工业大学等,为迎接学生返校,不仅完善了防疫措施,还推出了心理辅导、学业帮扶等专项计划,助力学生实现从线上到线下的平稳过渡。

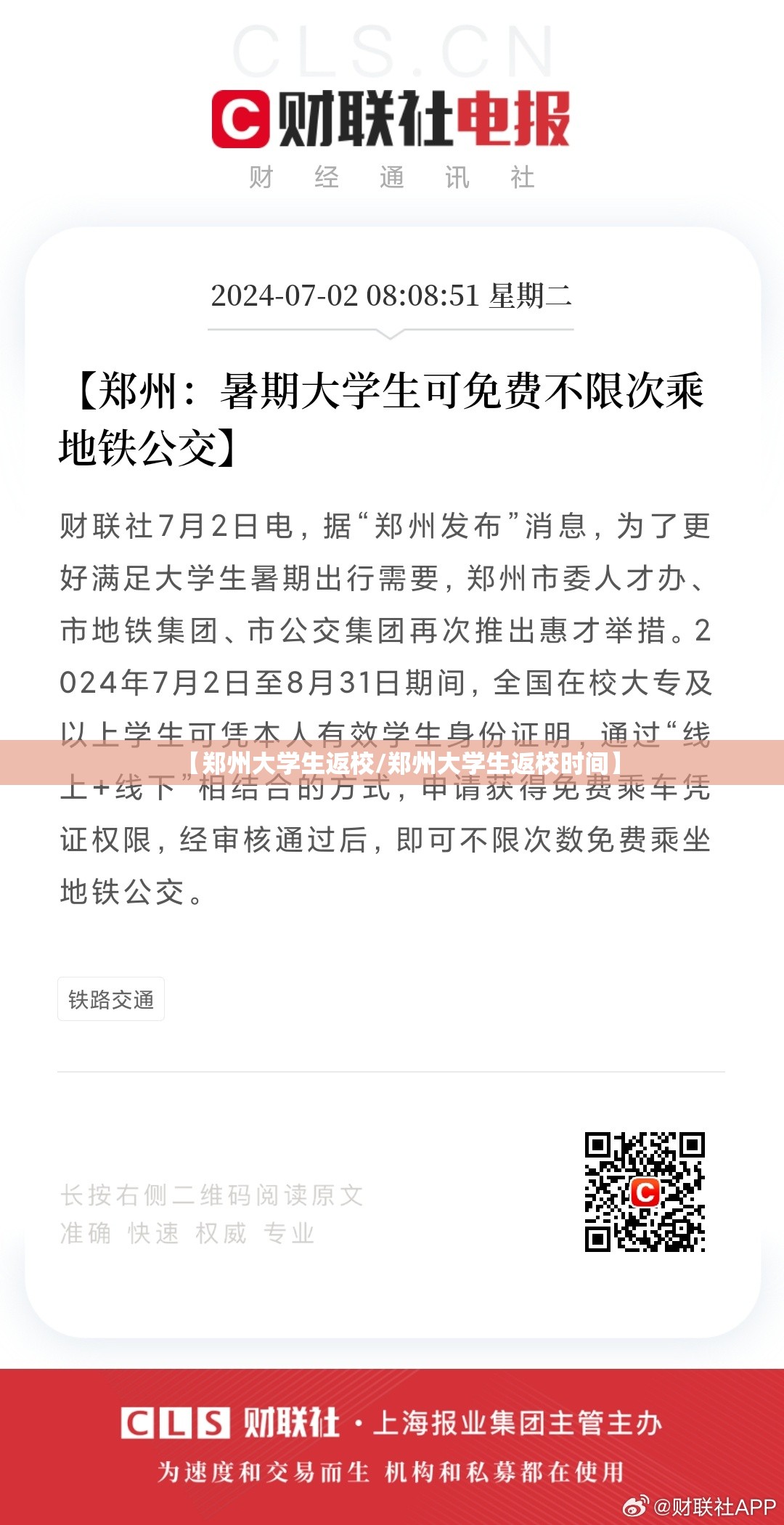

对郑州这座城市而言,大学生的回归如同一剂强心针,高校是城市创新动能和消费活力的重要来源,数据显示,郑州拥有在校大学生约130万人,年均消费规模超百亿元,返校季直接带动了交通、餐饮、零售、租房等多个行业的复苏,大学路旁的夜市重新人声鼎沸,二七商圈的青年艺术展陆续开幕,科技园区内的创业团队也恢复了往日的忙碌——这群年轻学子不仅是消费者,更是文化参与者、创意生产者和技术实践者,他们的回归,重塑着城市的节奏与气质,让郑州在“青年发展型城市”的建设中迈出更坚实的步伐。

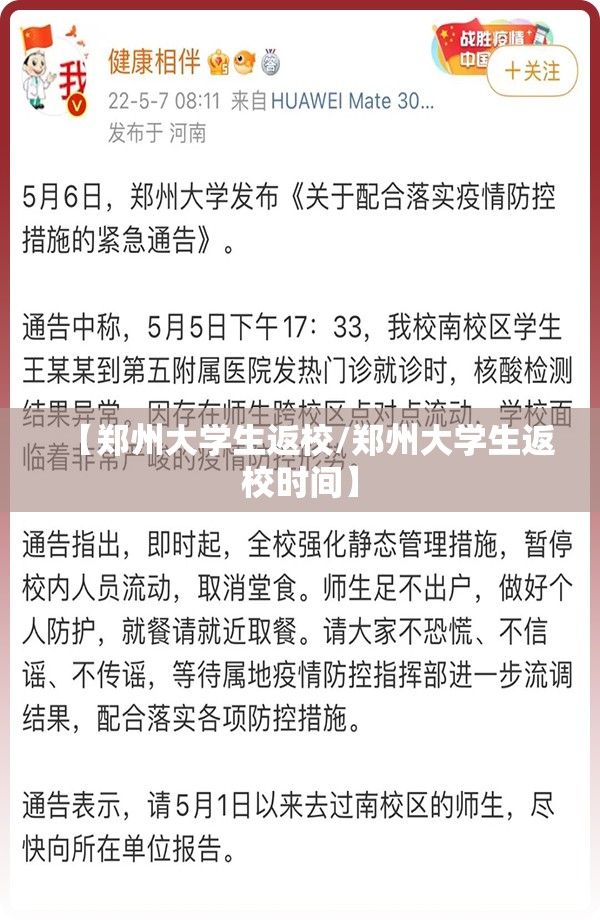

大规模返校亦伴随着挑战,疫情防控仍是头等大事,郑州高校普遍采取分批次、错峰返校政策,要求学生提供核酸阴性证明、行程码及健康承诺书,到校后实施短期静态管理或常态化核酸抽检,这些措施虽带来些许不便,却为校园安全筑起了必要防线,部分学生面临“开学焦虑”:学业压力、人际关系重建、就业前景不确定性等情绪需要被关注,高校需在管理精细化与人文关怀之间找到平衡,避免“一刀切”,让学生真正感受到“回家”的温暖。

更深层地看,郑州大学生的返校折射出中国高等教育的韧性与进化,疫情以来,数字化教学能力被迫提升,混合式学习模式加速普及,许多课程实现了线上线下的无缝衔接,返校不是简单地回到过去,而是迈向一种更灵活、更开放的教育新形态,在汛情、疫情中,郑州高校展现出的组织能力、社会责任意识(如开放校园作为应急避难场所)以及学生对志愿服务的积极参与,都标志着大学与社会关系的深化——高校不再是孤立的象牙塔,而是与城市共担风雨、共同成长的有机体。

当一列列高铁驶入郑州东站,当一辆辆校车穿梭于城市高架,当一张张青春面孔再现于校园林荫道,我们看到的不仅是一次人口迁徙,更是一场充满希望的“双向奔赴”:学子奔赴知识与未来,城市奔赴活力与明天,这条返校之路,连接着个人的梦想与一座城的复兴,也书写着后疫情时代中国高等教育与社会发展的新叙事。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuobaike/1732.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【郑州大学生返校/郑州大学生返校时间】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:重庆市因应新冠疫情反弹,宣布实施局部封控措施,引发广泛关注,这一决策并非孤例,而是全球疫情持续波动背景下,中国“动态清零”政策的又一实践,重庆作为中国西部的重要经济中心和人口密集城市,其封城举措不仅关乎本地居民的生活,更折射出疫情防控的复杂...