“重庆疫情控制住了吗?”——这行搜索框里的字符,不仅是冰冷的数据查询,更是一声被焦虑包裹的生存叩问,当千万市民在深夜刷新着确诊数字的变动,当社交媒体上真假信息如潮水般汹涌,这个简单问句早已超越了医学范畴,演变为一场关于现代治理合法性的全民公投,我们追问的不仅是病毒,更是一个庞大系统在极限压力测试下的透明度与可信度。

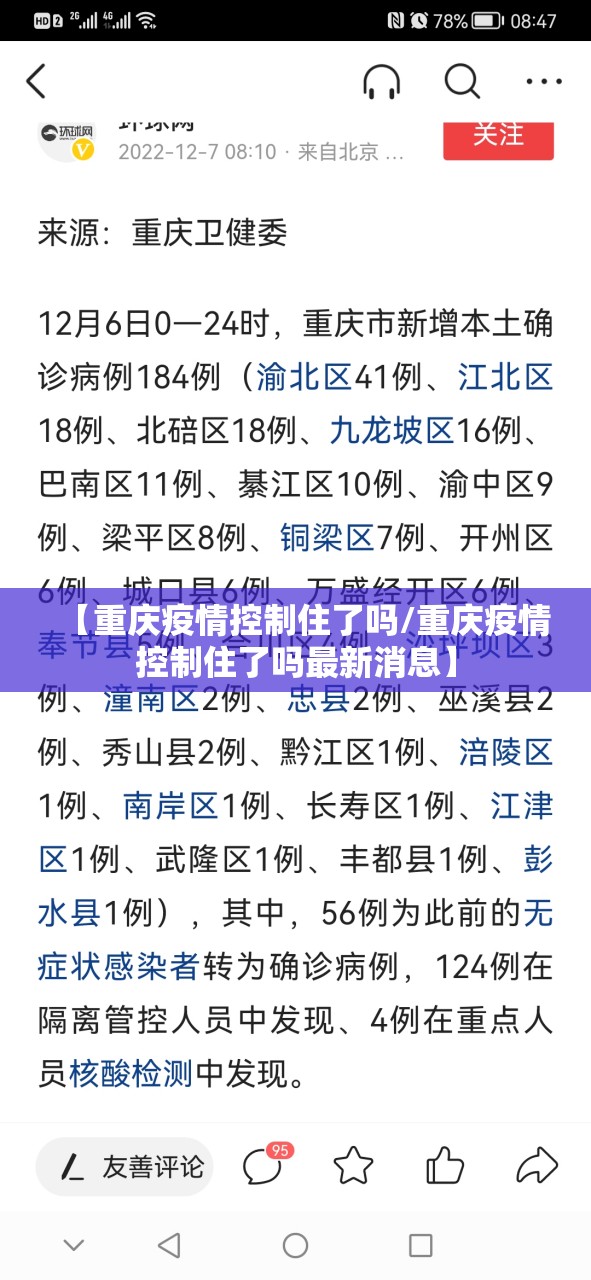

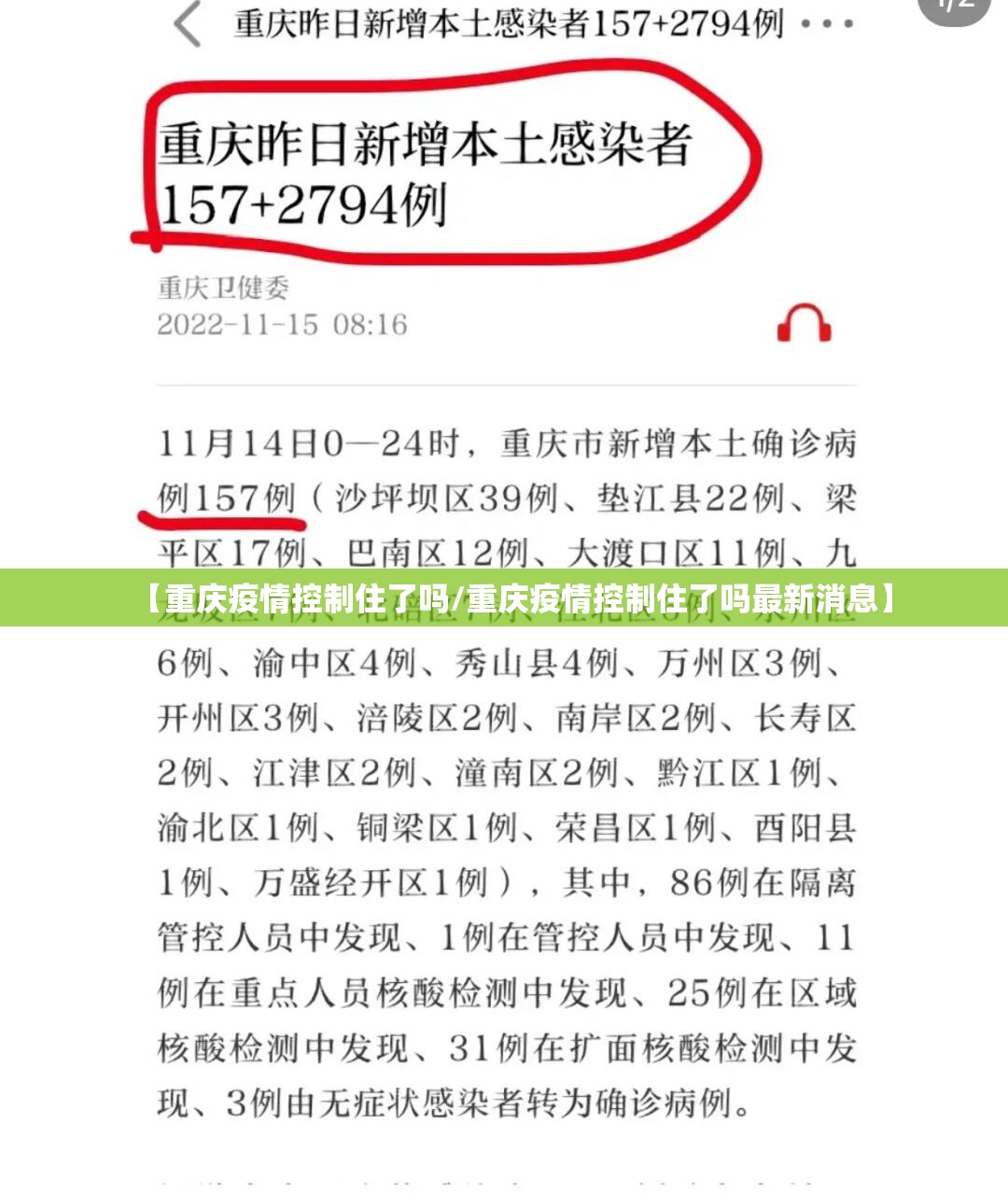

重庆的防疫叙事呈现出奇异的认知分裂,官方通报中,“总体可控”、“趋势向好”的确定性表述,与民间感知中封控延长、物资波动的持续焦虑,构成一组刺眼的认知裂缝,裂缝之下,是权威话语体系与个体经验体系的激烈碰撞,当“新增本土确诊病例X例”这样抽象的数字符号试图概括一座超大型城市的复杂疫情现实时,统计数字与生活实感的鸿沟便不可避免地扩大了,这种数据与经验的疏离,并非重庆独有,而是现代风险社会治理中带有普遍性的表征——专家系统的知识垄断与大众日常世界的感知之间,存在着难以消弭的翻译损耗。

深入观察,数据本身也非铁板一块。“控制住”的定义在动态调整:从最初追求绝对清零的歼灭战,演变为防止医疗挤兑的防御战,再到现在强调重症率与死亡率的关键指标控制,评判标准的游移固然体现了防疫策略的科学调整,却也无形中削弱了公众对“控制”状态的稳定预期,核酸检测数、阳性检出率、社区筛查占比——这些本应澄清事实的指标,在公众眼中却可能异化为难以参透的数据迷雾,当人们无法用自己的理性穿透专业数据的壁垒,便只能依赖感性直觉与碎片信息拼凑疫情图景,为谣言的滋生预备了肥沃土壤。

更值得深思的是,重庆的疫情应答映射出中国治理现代化进程中的核心张力:高度集中的决策如何与高度差异化的地方现实相协调?统一的防疫框架在遭遇重庆特殊的山地地形、分散的组团式城市结构、庞大流动人口与老旧社区并存等具体情境时,必然面临执行层面的变形与折扣,自上而下的政策指令与自下而上的现实反馈之间,存在着复杂的调和空间,每一次“层层加码”或“一刀切”的争议,本质上都是标准化治理模板与地方特殊情境不适配的症候显露。

将视野拉长,重庆疫情只是一面棱镜,折射的是整个国家乃至全球在后疫情时代面临的治理哲学拷问:我们究竟应以何种尺度衡量“控制”?是病例数字的归零?医疗系统的承压极限?经济社会运行的成本阈值?还是市民心理承受的边界?这座城市的困境提醒我们,真正的“控制”或许不在于创造一个绝对无菌的环境,而在于构建一个能坦然承认不确定性、具有学习调适能力、且能赢得人民深度信任的韧性治理生态。

“重庆疫情控制住了吗”的终极答案,或许不在今日的新闻发布稿中,而在我们能否超越对绝对安全的迷思,转向对复杂系统中风险共担、透明沟通与适应性治理模式的探索,当一座城市学会与风险共存而非幻想将其彻底消灭,当数据真正成为沟通的桥梁而非认知的壁垒,当市民的困惑与诉求被转化为治理改进的养分而非需要压制的杂音——我们才能说,不仅在名义上,更在实质上“控制”住了疫情所暴露的现代性治理危机。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuobaike/221.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【重庆疫情控制住了吗/重庆疫情控制住了吗最新消息】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:重庆市因应新冠疫情反弹,宣布实施局部封控措施,引发广泛关注,这一决策并非孤例,而是全球疫情持续波动背景下,中国“动态清零”政策的又一实践,重庆作为中国西部的重要经济中心和人口密集城市,其封城举措不仅关乎本地居民的生活,更折射出疫情防控的复杂...