解放碑的钟声依旧整点鸣响,却不再有人群驻足聆听,洪崖洞的灯火依然璀璨夺目,却只剩下光影在空荡的楼梯间孤独舞蹈,长江索道的车厢规律性地往返于两岸,玻璃上只映出稀疏散座的口罩与忧虑的眼神,2022年冬,重庆这座以火辣、喧闹、市井生命力著称的城市,正经历着疫情暴发以来最严峻的考验——日增感染人数突破八千,多个区域实施封控,医院发热门诊排起长队,数字是冰冷的,但数字背后,是一场对城市灵魂的深度拷问,是对现代人类生存状态的残酷曝光。

重庆的魔幻地形向来被赞誉——轻轨穿楼而过,立交桥层层叠叠,建筑依山就势,这种物理空间的“折叠性”塑造了重庆人坚韧、灵活、充满江湖气的性格特质,然而当疫情如浓雾般笼罩山城,这种空间特质却呈现出残酷的悖论,密如蛛网的街巷不再是热络人情的血管,而可能成为病毒流窜的通道;拥挤的居民楼不再是市井温暖的巢穴,而化为防控最难攻克的堡垒,重庆人以往以“爬坡上坎”为荣的生活智慧,在奥密克戎的无差别攻击前,显露出前所未有的脆弱性,这座城市引以为傲的空间美学,在疫情显微镜下竟呈现为防控的结构性困境,这是现代性反噬的绝佳隐喻:人类引以为傲的创造物,在特定情境下竟反转成自我禁锢的迷宮。

比病毒更无声蔓延的,是心理层面的次生灾害,火锅店里不再有划拳喧哗,麻将馆中消失了牌友争执,这些曾经定义重庆性格的社会仪式被强行中断,人与人之间不仅被口罩阻隔,更被一种深刻的互疑情绪所离间,邻居可能成为潜在传染源,亲人相聚可能带来感染风险——这种社会联结的腐蚀远比病毒本身更具破坏性,重庆人素以“耿直”“热情”著称,如今却被迫活在一种持续性的认知 dissonance 中:本能上渴望联结,理性上必须疏离,当“江湖气”被“安全距离”异化,这座城市的精神内核正经受着难以言表的痛苦嬗变。

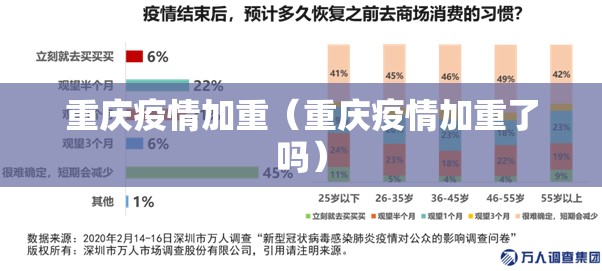

疫情如同一面凹凸镜,扭曲而真实地映照出社会固有的断层,当白领们为居家办公的网络延迟烦恼时,农民工正为失去日结工资而绝望;当中产小区组织起团购咖啡甜点时,老旧社区里正为基本蔬菜包能否送达而焦虑,在病毒的无差别攻击表象下,社会资源与风险承受力的差异使得疫情体验被彻底差异化,重庆的立体结构不止于物理,更深刻存在于社会维度,封控中的渝中区高端住宅与江北棚户区,虽直线距离不过数公里,却仿佛置身迥异的疫情宇宙,这种撕裂感提示着一个残酷现实:同一场灾难中,从未存在过真正的“同舟共济”,每个人实则乘坐在不同等级的船舱里,面对着截然不同的风浪。

在无数个体困境中,也闪烁着人性的倔强光芒,志愿者骑着摩托车在陡峭坡坎间穿梭送药,社区网格员用重庆话在微信群中安抚居民情绪,医生护士连续奋战后蜷缩在走廊短暂休息——这些微小却坚定的抵抗,构成了疫情阴影下的光点,它们或许无法立即改变宏观局面,却如契诃夫所言:“让我们竭尽全力,就算只是为了将来回忆时,能说我们从未屈服。”这种草根层面的韧性,这种在极端压力下依然存续的互助本能,或许才是重庆乃至所有人类社群真正的心灵免疫系统。

重庆疫情加重不是一个孤立的地方性事件,它是全球疫情进入新阶段的缩影,是对所有现代城市的压力测试,我们目睹的不仅是医疗系统的承压极限,更是一种生活方式的暂时崩塌与重构可能,当喧嚣被迫沉默,当聚集变为禁忌,我们得以窥见那些被日常繁忙所掩盖的真相:关于社会的脆弱联结,关于发展的失衡代价,关于人类对确定性的虚妄执着。

解放碑依旧矗立,它沉默地见证着这座城市的伤痛与坚韧,疫情终将过去,但这段记忆应长存于心——不是作为创伤回忆,而是作为集体反思的催化剂,经此一疫,重庆或许不再与从前完全相同,但正如它历史上多次经历重建一样,这种变化可能孕育着新的城市精神维度:在保留火热江湖气的同时,多一份对脆弱性的认知;在追求发展的道路上,不忘构建更具韧性的社会网络,疫情浓雾散尽后,山城或许能获得一种更为深刻的智慧——那是在经历失去后,对寻常日子更炽热的珍视,对人与人之间联结更自觉的守护。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuobaike/229.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情加重(重庆疫情加重了吗)》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:重庆市因应新冠疫情反弹,宣布实施局部封控措施,引发广泛关注,这一决策并非孤例,而是全球疫情持续波动背景下,中国“动态清零”政策的又一实践,重庆作为中国西部的重要经济中心和人口密集城市,其封城举措不仅关乎本地居民的生活,更折射出疫情防控的复杂...