当重庆的浓雾尚未散尽,香港的潮汐仍在涌动,两座城市正以截然不同的姿态迎击着同一场世纪大考,重庆的防疫铁幕与香港的开放阵痛,构成了中国式抗疫最鲜明的两极图景——一边是严防死守的钢铁意志,一边是探索共存的艰难试错,这不仅是对病毒的战疫,更是治理哲学在极端压力测试下的全息投影,折射出超大型城市在平衡生命权与发展权时的永恒困境。

重庆的防疫体系宛如精密运转的战争机器,将国家主导的动员能力发挥到极致,当奥密克戎变种突破三峡屏障,整座城市瞬间转化为一个巨大的应急指挥系统:数千个临时党支部在封控区扎根,无人机舰队执行物资投送与空中巡查,大数据追踪将每个病例的行动轨迹还原至分钟级别,这种雷霆手段的背后,是对中国内陆地区医疗资源相对薄弱现实的清醒认知——若放任疫情蔓延,脆弱的县级医院系统可能瞬间被击穿,然而铁壁合围也衍生出隐形成本:底层务工者因封控陷入生计困境,慢性病患者就医通道受阻,社交媒体上漂浮的个体困境叙事与官方发布的乐观统计数字形成微妙反差,这座山城正在证明,极端防控不仅需要技术执行力,更需构建精细化的人文关怀补偿机制。

反观香港,这座国际金融枢纽的防疫轨迹则充满戏剧性转折,2022年初的疫情海啸暴露了深层次结构性矛盾:公立医院床位告急时,露天帐篷内老人裹着铝箔保温毯瑟瑟发抖的场景刺痛社会神经;疫苗接种率的分层差异(外籍高管普遍接种mRNA疫苗而本地长者接种率偏低)折射出殖民遗产下的医疗双轨制困境,特区政府在“动态清零”与“与病毒共存”之间的摇摆,恰如其在身份认同上的永恒挣扎——既需顺应内地防疫逻辑,又不得不顾及国际商业社会的运行规则,当新加坡宣布全面开放时,香港证券交易所的股指波动暗示着资本用脚投票的残酷现实。

两座城市的疫情应对本质上揭示了治理模式的深层悖论:重庆模式展现了国家能力在危机管理中的极限优势,但如何避免“防疫绝对化”对社会机体的隐性损耗?香港案例证明了高度开放经济体实施严格防控的天然困境,但“共存”策略下的生命代价是否可被社会接受?这些悖论指向一个核心命题:现代城市治理需要在科学防疫、经济运行、民生保障之间建立动态平衡机制,而非陷入非此即彼的二元选择。

更具启示性的或许是双城之间的镜像参照,重庆的基层组织动员模式正在被香港借鉴,近期推出的“居家支援包”计划明显带有内地网格化管理的影子;而香港的疫苗通行证制度(基于本地高频使用的“安心出行”APP)也为内地健康码系统的升级提供技术启示,这种双向学习过程证明,有效的公共卫生治理既不能完全依赖自上而下的指令传导,也不能纯粹依靠社会自发性,而需要在国家能力与社会参与之间找到新型耦合点。

当全球进入疫情长周期管理阶段,重庆与香港的经验教训已然超越城市个体意义,它们共同证明:没有放之四海而皆准的完美防疫模板,只有基于本地禀赋的适应性策略;成功的危机应对不仅需要物资储备和技术方案,更需要建立社会共识凝聚机制和弹性调节能力,这两座性格迥异的城市,正用各自的伤痕与突破,为中国乃至全球的超大城市提供着危机治理的珍贵样本——在保障集体安全与尊重个体自由之间,在短期应急与长期发展之间,永远存在需要精准拿捏的动态平衡,这场疫情终将退去,但这些城市用痛苦换来的治理智慧,将成为后疫情时代人类文明的重要遗产。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuobaike/486.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

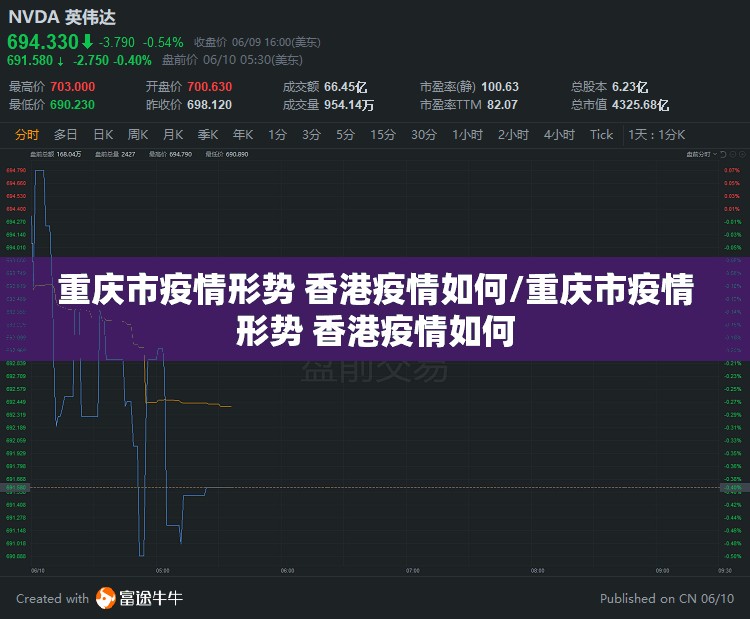

希望本篇文章《重庆市疫情形势 香港疫情如何/重庆市疫情形势 香港疫情如何》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:重庆市因应新冠疫情反弹,宣布实施局部封控措施,引发广泛关注,这一决策并非孤例,而是全球疫情持续波动背景下,中国“动态清零”政策的又一实践,重庆作为中国西部的重要经济中心和人口密集城市,其封城举措不仅关乎本地居民的生活,更折射出疫情防控的复杂...