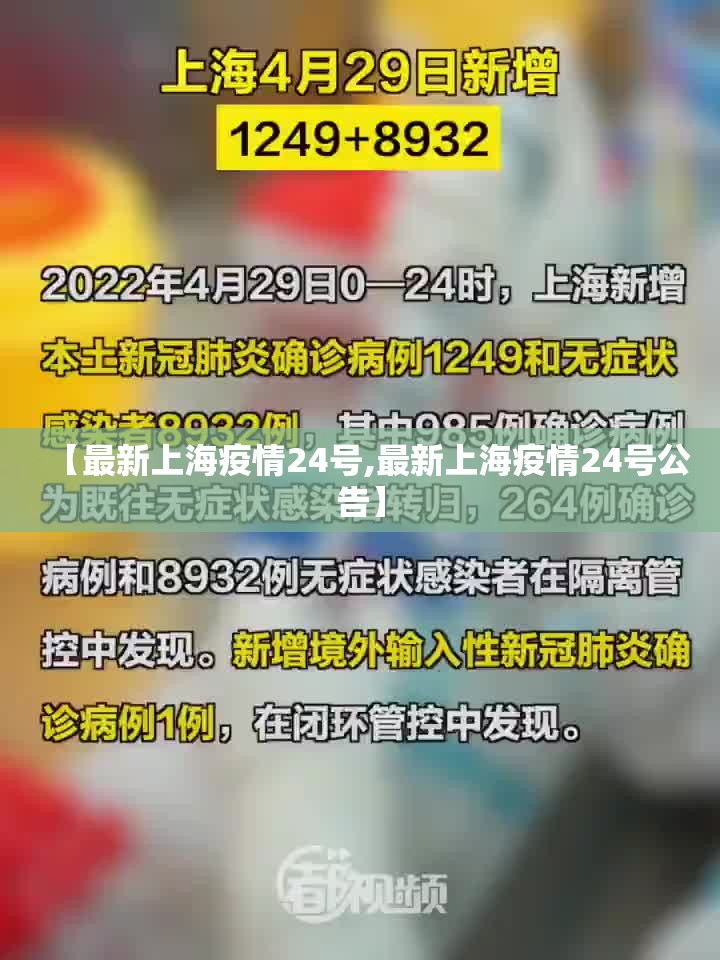

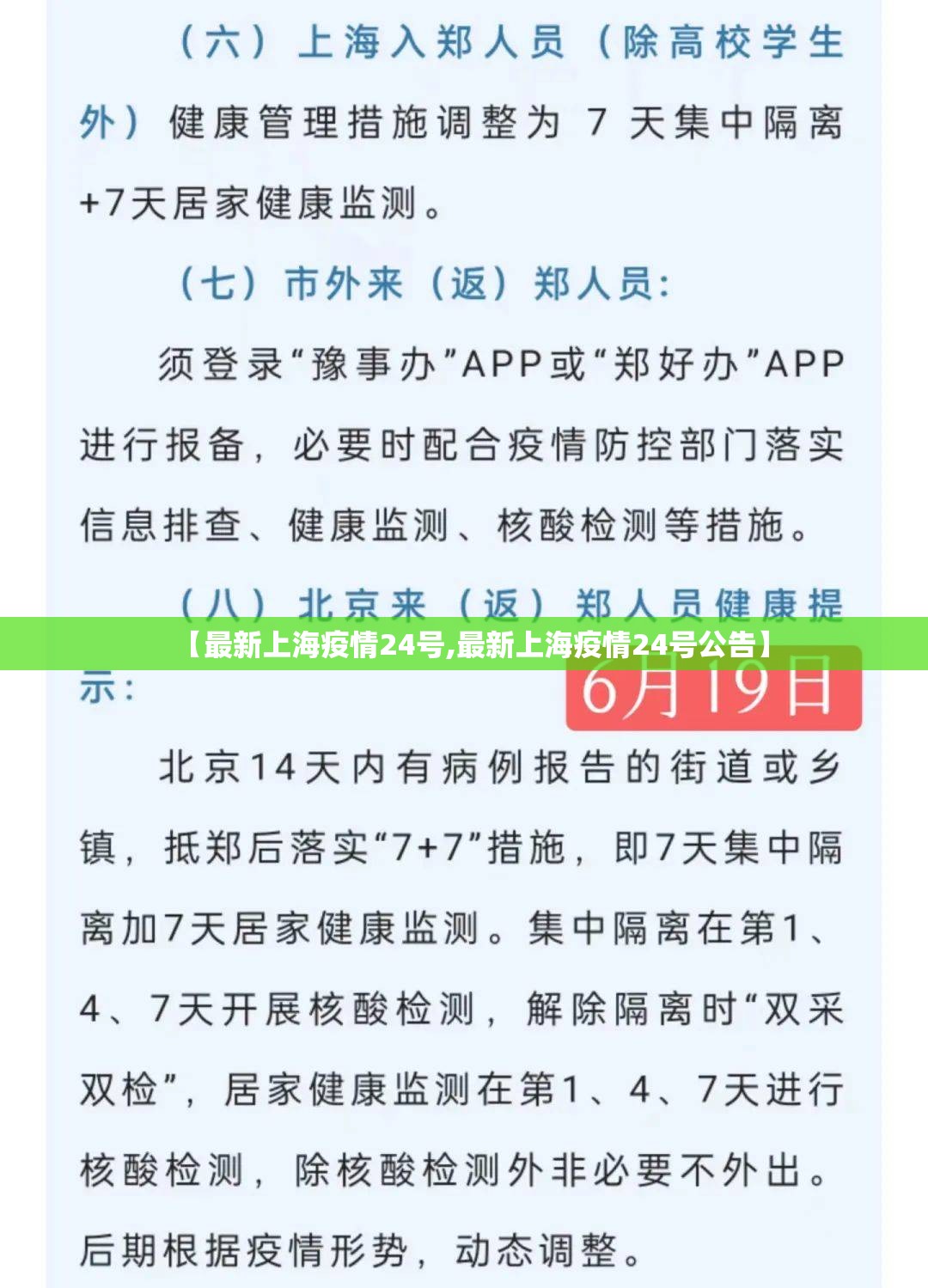

当最新上海疫情24号通报在凌晨准时更新,冰冷的数字矩阵如潮水般涌入市民的手机屏幕——新增本土确诊病例X例,无症状感染者Y例,涉及Z个区域,这些抽象符号背后,是无数家庭的清晨焦虑、菜场摊主的叹息、线上会议前的匆忙抗原自测,疫情数据不仅是统计学的呈现,更是一面棱镜,折射出超大型城市在极限压力测试中的社会神经脉络,上海正以惊人的数据化精度与人性化温度,书写一部现代都市的应急管理史诗。

每日疫情通报早已超越简单的信息披露,演化为一场全民参与的数据解读仪式,每个市民不自觉地成为业余流行病学家,分析Rt值(有效再生数)的波动,追踪“三区划分”地图的像素级变化,讨论核酸Ct值的临床意义,这种数据民主化现象背后,是城市治理透明化带来的惊人效能——当每个个体都能基于充分信息做出行为选择,整个社会的防疫协同成本显著降低,24号数据中某个行政区的零新增,可能意味着数万居民翌日复工带来的GDP产出,这种数据与民生的直接关联,塑造着市民前所未有的数据敏锐度。

在精准防控的华丽外衣下,是庞大的技术基座在 silent运转,上海将2500万人口的管理精度提升至“楼栋单元”级别,依赖的是跨领域数据的恐怖融合能力,政务云在2小时内完成流调数据与公共交通刷卡记录、手机信令数据的时空碰撞,AI算法在15分钟内生成确诊病例的风险传播链预测,这种“数字孪生城市”在危机中的实战应用,使防疫决策从经验判断飞跃至量化模拟阶段,24号通报中每个病例的行程轨迹还原,背后是2000名数据工程师和三亿行代码的支撑。

最令人震撼的转型发生在社会心理层面,3月疫情初期市民对封控的焦虑恐慌,已转化为对24小时核酸有效期计算的冷静规划,餐厅店主不再抱怨客流消失,而是专注优化外卖流程的“最后100米”效率;钢琴教师娴熟切换线下与线上教学模式,甚至开发出双机位直播授课的新标准,这种危机适应力的普遍提升,印证了人类学家所说的“灾难文化”——特大城市的居民正进化出独特的风险认知框架和心理免疫机制。

当24号疫情数据汇入城市数据库,它不仅是流行病学曲线上的一个节点,更成为了城市韧性评估的关键参数,上海在每一次疫情冲击中积累的数据资本,正在重塑未来都市的危机响应范式,这些数字记录着临时隔离病房的搭建速度、民生保障物资的配送效率、跨省协同机制的磨合程度,最终汇聚成中国超大城市进化的独特路径。

疫情终将退去,但这些刻入城市记忆的数据遗产将持续发挥作用,24号的疫情通报或许会被遗忘,但它所强化的社会数据素养、技术治理能力和应急心理素质,将成为上海未来应对任何黑天鹅事件的隐形财富,在这座数字迷城中,人类正用算法和韧性,书写着与病毒共存的未来城市编年史。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuojingyan/86.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【最新上海疫情24号,最新上海疫情24号公告】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:郑州富士康科技集团(以下简称“富士康”)作为全球电子制造巨头的重要生产基地,再次成为公众关注的焦点,公司推出了一系列新政策,旨在优化生产环境、提升员工福利,并适应后疫情时代的产业变革,这些政策不仅反映了企业对社会责任的承担,更凸显了中国制造...