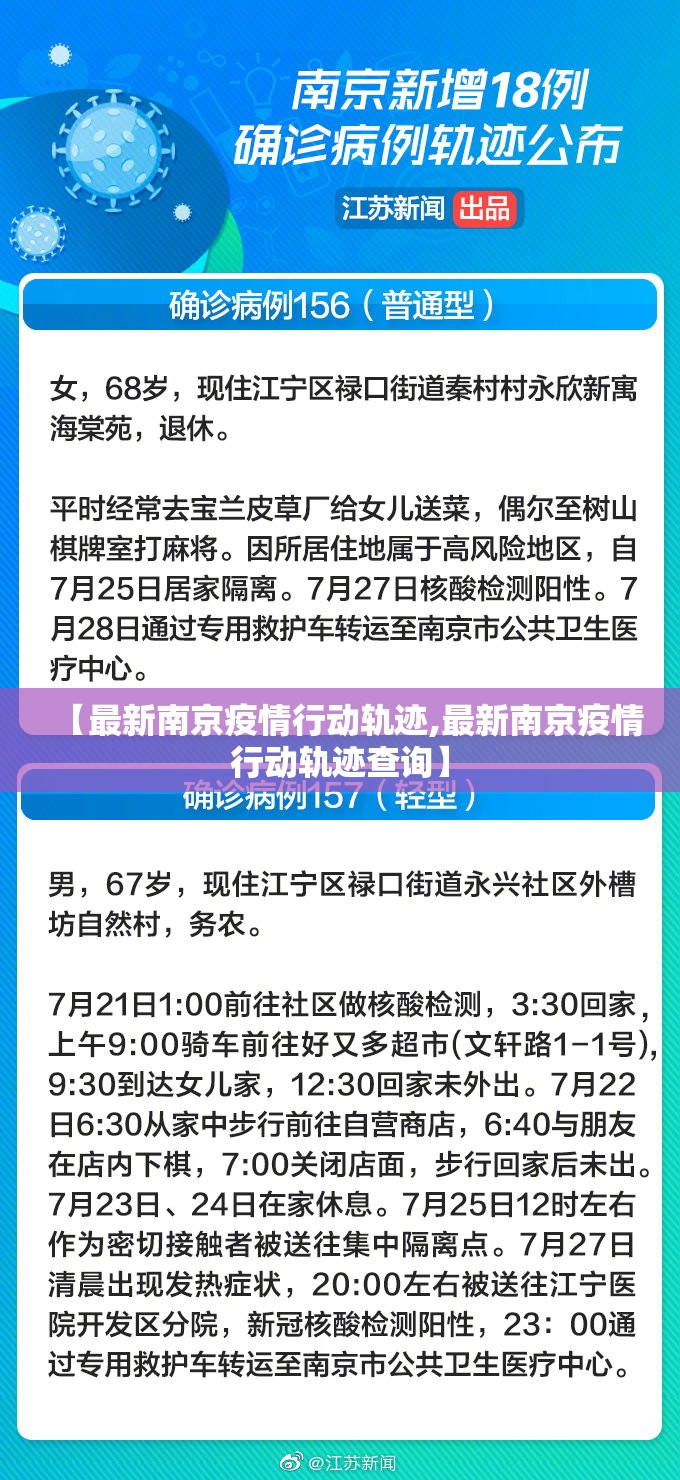

南京疫情行动轨迹的公布,如同一幅精细编织的数字地图,每一道线条都承载着希望与恐惧的交织,这些轨迹不仅是病毒传播的线索图,更是一幅现代人生存状态的浮世绘——我们在享受科技庇护的同时,也在无形中将自己完全暴露于数字凝视之下,当“7月21日18:30-19:00乘坐地铁1号线自南京站至新街口站”这样的信息成为公共议题时,我们不得不思考:这种全民性的透明化,究竟是人类对抗疾病的终极武器,还是通往监控社会的单程车票?

南京发布的行动轨迹呈现出惊人的精确度,时间可精准至分钟,空间能细化到具体店铺,这种精确性建立在庞大的数据收集系统之上:手机信令定位、支付记录、监控人脸识别、公共交通刷卡数据……它们共同编织成了一张几乎无人能逃脱的监测网络,个体的生活轨迹不再属于私人领域,而成为公共数据库中的一串代码,这背后是一个正在成型的数字利维坦——它以保护生命的名义,获得了前所未有的社会监控能力。

在疫情轨迹的建构过程中,每个人都经历着从主体到客体的异化过程,我们不再是讲述自己故事的人,而是被各种数据讲述的对象,轨迹公告中的人物被简化为几个关键动作:“某男,38岁,7月20日12:00在某某面馆就餐,13:15前往某某超市购物”,在这种叙事中,丰富而立体的个人被压缩为病毒传播链条上的一个节点,人的复杂性和尊严在防疫的宏大叙事中被部分消解。

更值得深思的是,我们对这种监控的主动配合,人们不仅接受被监控,甚至主动寻求被监控——智能手机上的健康码、场所码成为通行证,行程记录成为道德责任的证明,这种“自愿的奴役”源于深刻的生存焦虑:在致命病毒面前,透明化似乎成为了获得安全感的唯一途径,我们交出自己的隐私,换取集体生存的可能性,这种交易在极端情境下显得如此理所当然。

轨迹政治的运作还产生了新型的社会排斥,那些行动轨迹“不清晰”的群体——不用智能手机的老人、现金支付的低收入者、从事非正规就业的劳动者——在数字监控体系中成为“不可见的危险”,反而承受更多怀疑与歧视,轨迹公布后的网络暴力、隐私窥探和人肉搜索,显示了社会监督如何轻易地滑向数字猎巫。

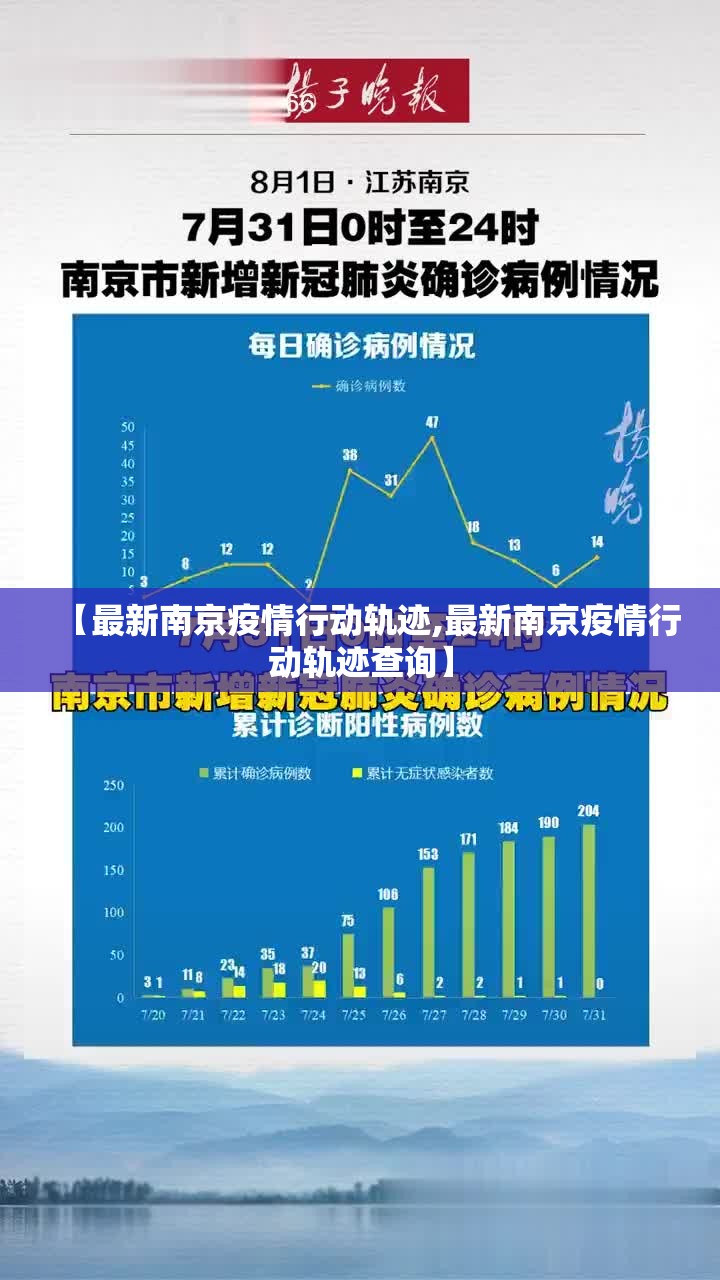

我们必须承认,南京疫情轨迹的有效性毋庸置疑,它快速切断了传播链,为疫情防控立下汗马功劳,但这种高效背后的代价需要被清醒认知,我们正在经历一个临界点:公共卫生危机正在重塑社会对个人隐私和集体安全的认知边界,这种重塑可能是不可逆的。

面对这种困境,我们需要建立更加精细的平衡机制,疫情轨迹信息应遵循最小化原则,避免过度披露;建立信息 sunset条款,疫情过后及时删除;完善隐私保护立法,禁止轨迹数据的二次利用,更重要的是,培养社会对隐私价值的重新认识——隐私不是秘密,而是人格尊严和自由发展的基本条件。

在公共卫生与个人隐私的天平上,我们不必做出非此即彼的选择,智能科技完全可以实现匿名化追踪、去标识化处理等隐私保护技术,真正的挑战不在于技术本身,而在于我们是否还保有对个体尊严的基本尊重,是否还记得保护隐私最终是为了保护人的自由与多样性。

南京疫情轨迹是一面镜子,照见了我们在危机状态下的选择与妥协,这些选择将定义后疫情时代的社会形态——是走向更加开放而谨慎的数字化未来,还是滑向全面监控的数字圆形监狱?答案不在技术之中,而在我们每个人的道德选择与社会共识之中。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuojingyan/89.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【最新南京疫情行动轨迹,最新南京疫情行动轨迹查询】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:郑州富士康科技集团(以下简称“富士康”)作为全球电子制造巨头的重要生产基地,再次成为公众关注的焦点,公司推出了一系列新政策,旨在优化生产环境、提升员工福利,并适应后疫情时代的产业变革,这些政策不仅反映了企业对社会责任的承担,更凸显了中国制造...