南京入广州的最新防疫政策如同一面棱镜,折射出数字化治理时代下令人不安的现实光谱,政策要求持48小时内核酸检测阴性证明,健康码绿码,并在抵达后12小时内向社区报备——这些看似科学中立的条款,却悄然编织成一张精密的社会筛选网络,在技术的冰冷外壳下,隐藏着对弱势群体的系统性排斥,防疫正在异化为一场基于资源与能力的社会分层实验。

智能手机与健康码构成了数字时代的第一道天堑,对于南京街头蹬三轮的七旬老人而言,"出示健康码"不啻为一句魔咒,他那台只能接打电话的老年机,无法装载那座通往正常生活的数字桥梁,同样被阻隔在外的还有在宁务工的四川籍建筑工人,破碎的屏幕无法点亮那个决定命运的绿色二维码,据统计,中国仍有近四亿人使用非智能手机或根本不使用手机,这个庞大群体在"扫码通行"的时代瞬间沦为数字贱民,当防疫政策将数字能力作为准入资格,它实际上是在进行一场无声的社会清洗,将不适应数字生态的群体驱逐出公共生活空间。

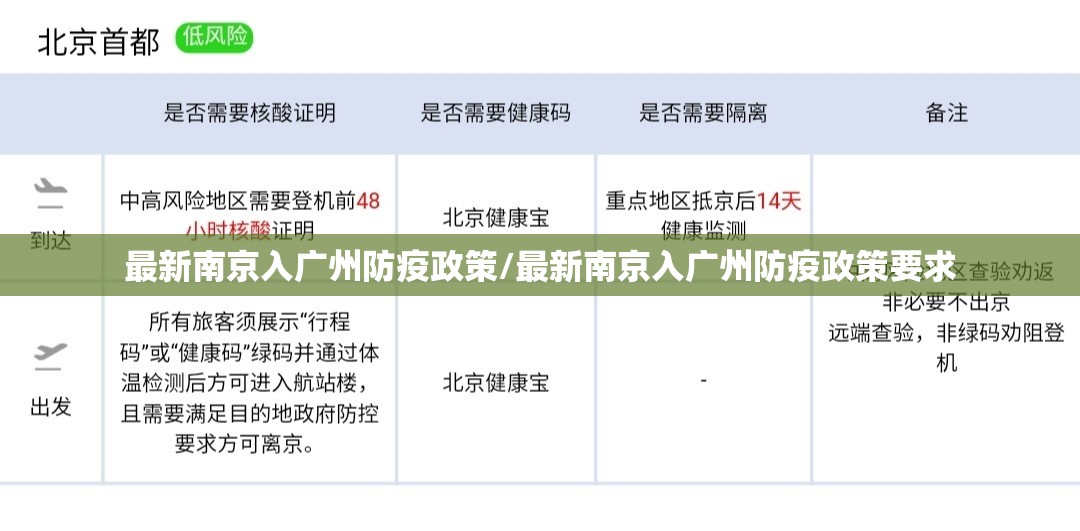

核酸检测的时空经济学暴露出更为尖锐的社会断层,48小时有效期的设定建立在一个脆弱假设之上:每个人都能随时获得检测服务,然而对南京某小区的保洁阿姨而言,前往检测点意味着请假扣薪、转乘两班公交的精密计算,98元的检测费用相当于她两天的菜金,而24小时才能获取的报告结果,将她置于永远追赶有效期的仓鼠轮上,相比之下,城市精英们享受着企业提供的上门检测服务,两小时内即可获取电子报告,甚至将"快速检测通道"视为企业福利的新象征,防疫政策用统一的时间标准,掩盖了不同阶层在获取服务上的巨大鸿沟,将生物医学行为转化为衡量社会资本的新尺度。

社区报备制度则揭示了政策执行中的认知暴力,政策制定者想象中的"社区",是功能完善、响应迅速的现代化治理单元,然而对于租住在广州城中村的快递员来说,"向社区报备"是一个充满不确定性的迷宫游戏,房东的推诿、社区工作站模糊的办公时间、流动人口登记系统的复杂流程,每一步都可能成为阻断归途的路障,更不用说那些担心被歧视、被隔离而选择隐匿行踪的临时工群体,他们被迫在健康风险和经济生存之间做出残酷选择,政策设计中隐含的"标准公民"假设,无情地边缘化了那些生活在非标准现实中的人们。

这些政策碎片共同拼凑出一幅令人警醒的图景:防疫措施正在成为强化社会不平等的隐形工具,每一次以"科学防疫"为名的政策升级,都可能在不经意间加深数字鸿沟、扩大阶层差距、固化边缘群体,当疫情防控从应急措施转变为常态机制,其社会筛选功能变得日益制度化、隐形化。

我们需要一场防疫政策的范式革命——从技术官僚主义转向人文关怀,从标准化管理转向差异化治理,在要求扫码时保留纸质登记通道,在设定检测时限时提供低收入群体免费检测点,在执行报备制度时考虑流动人口的现实困境,真正的公共卫生政策不应只是病毒传播的阻断剂,更应成为社会脆弱群体的保护网。

防疫的本质是保护生命,而非筛选生命,当我们在南京通往广州的道路上设置防疫关卡时,不应只计算病毒传播系数,更需考量社会正义系数,一个文明的防疫体系,应当让最弱势的群体也能有尊严地通行,而不是让他们消失在数据的夹缝与政策的盲区之中,毕竟,我们防范的是病毒,不是穷人。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/shenghuojingyan/90.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《最新南京入广州防疫政策/最新南京入广州防疫政策要求》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:郑州富士康科技集团(以下简称“富士康”)作为全球电子制造巨头的重要生产基地,再次成为公众关注的焦点,公司推出了一系列新政策,旨在优化生产环境、提升员工福利,并适应后疫情时代的产业变革,这些政策不仅反映了企业对社会责任的承担,更凸显了中国制造...