雾锁两江,山峦叠嶂,重庆这座被地理奇观与历史风云雕琢的城市,不仅以火锅与轻轨闻名,更在每一缕潮湿空气中藏匿着千年不绝的药香,从巴国巫医的祝由之术到湖广填四川带来的医学交融,从抗战时期全国名医云集的山城到如今社区卫生服务中心里忙碌的银针,重庆中医的命脉如同地下奔涌的暗河,始终在城市的肌理中汩汩流动,这份承载着文明记忆的古老智慧,却在全球化的浪潮与现代性的话术霸权下,遭遇了前所未有的身份迷失与传承危机——当西医标准成为唯一真理裁判官,当年轻一代对草药认知仅限于凉茶配方,重庆中医名医的光环是否注定要在时代迷雾中黯然失色?

重庆中医的困境实则是整个传统文化现代转型的微型悲剧,名医的光环被压缩为“老专家”标签,其丰富的历史纵深被简化为疗效的单一维度,中医赖以生存的“整体观”和“辨证论治”在医疗工业化的流水线上显得格格不入,师徒间的心传口授不敌标准化试卷的冰冷刻度,更为吊诡的是,打着中医旗号的养生乱象和伪科学产品,不断透支着公众最后的信任残量,重庆中医仿佛成了一位困在迷宫中的智者,空怀济世良方,却难以突破现代性筑起的那道无形高墙。

在此存亡绝续之秋,重庆中医名医们以文化自觉展开了惊心动魄的突围,他们不再是隐于市廛的传奇,而是化身传统的创造性转化者,一位深耕脾胃病领域的老先生,将祖传秘方与流行病学大数据结合,让古老的“健脾祛湿”理论在临床统计学中获得令人信服的验证;针灸名家不再拘泥于古籍图示,借助影像技术揭示针刺得气的神经机制,使“经络”不再是虚无缥缈的玄学概念,这些名医在门诊里进行的,实则是一场文明的谈判与对话——他们努力寻找让中医智慧能被现代语言解读、被科学逻辑部分接纳的“转译”方式,既不割断传统的根脉,又不自绝于现代社会的语境。

重庆的地域特性为这场突围提供了独特舞台,这里的名医深谙“因地制宜”的古老训诫,将地域文化基因转化为医学创新的养分,山城潮湿多雾,居民易患痹症,于是发展出独具特色的“重庆灸法”和祛风湿验方;当地人嗜食麻辣,脾胃疾病高发,由此催生了调理肠胃的独家诊疗体系,这些带着强烈地理印记的医疗实践,使重庆中医避免沦为千人一面的标准化产品,反而凭借不可复制的“地方性知识”构筑起核心竞争力。

真正撼动人心的,是名医们超越技术层面,对中医人文精神的坚守与再诠释,他们看的是病,救的是心;开的是方,给的是情,在某个喧闹社区的国医馆内,老大夫诊脉时几句体贴的方言问询,顷刻间建立起远超医患关系的情感联结,这种浸润着温度的治疗实践,恰是对现代医学“见病不见人”异化倾向的温柔反抗,也为整个社会提供了重建信任、抵抗冷漠的文化资源,名医们由此成为流动的道德符号,他们的诊室则成了现代都市中罕有的、能够安放传统人情与生命仪式的神圣空间。

重庆中医名医的奋斗,远远超出了地方性技艺存续的狭隘范畴,俨然升华为一场关于文明如何不失本色地走向未来的宏大叙事,他们以临床为战场,以文化为武器,在处方笺与针灸针之间进行着最勇敢的生存实验——既要避免成为博物馆中供人凭吊的木乃伊,又要警惕在过度“科学化”中丧失灵魂,当名医的手指依然能精准感知患者脉象中细微起伏,当古老的草药在现代实验室焕发新的生机,重庆中医就未曾死亡,它只是以更坚韧、更智慧的方式在历史的断裂处存活与繁衍。

夜幕垂落,南滨路的霓虹倒映在长江之上,城市一隅的中医诊所灯光未熄,淡淡药香穿越喧嚣飘散开来,这香气里浸泡的,不仅是杜仲、黄连或半夏,更是一种文明不肯屈服的倔强,一种在现代化铁幕下为传统争取尊严的深沉力量,重庆中医名医的故事提示我们,传统的最高境界不是化石般的完美保存,而是在危机中的创造性重生——每一次把脉问诊,每一次药材煎煮,都是中华文明穿越时间迷雾投向未来的坚定目光。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/117.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆中医名医/重庆中医名医人物排名》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

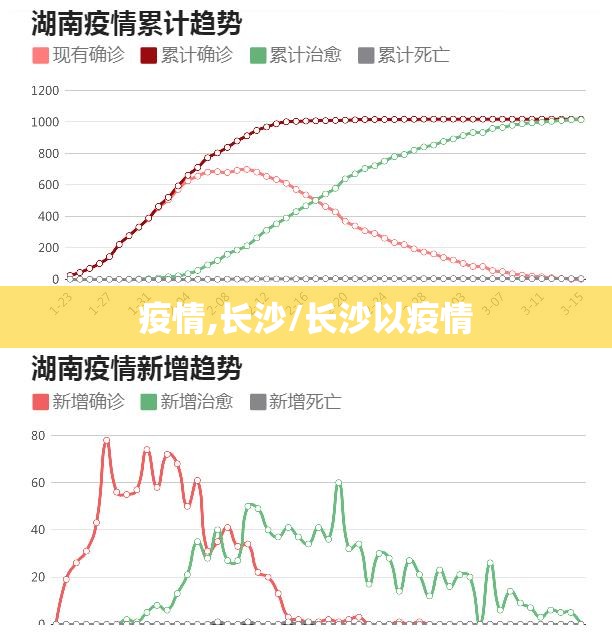

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...