成都疫情警报骤然拉响,重庆这座山水相依的邻居城市瞬间绷紧了神经,两座城市相隔仅300余公里,高铁一小时即达,每日数万人流穿梭其间,经济血脉早已深度交融,重庆决策层在第一时间启动应急响应机制,不是筑起高墙,而是以精密智控编织防护网——这既是对“双城经济圈”国家战略的庄严承诺,更是现代城市治理体系在危机时刻的极限考验。

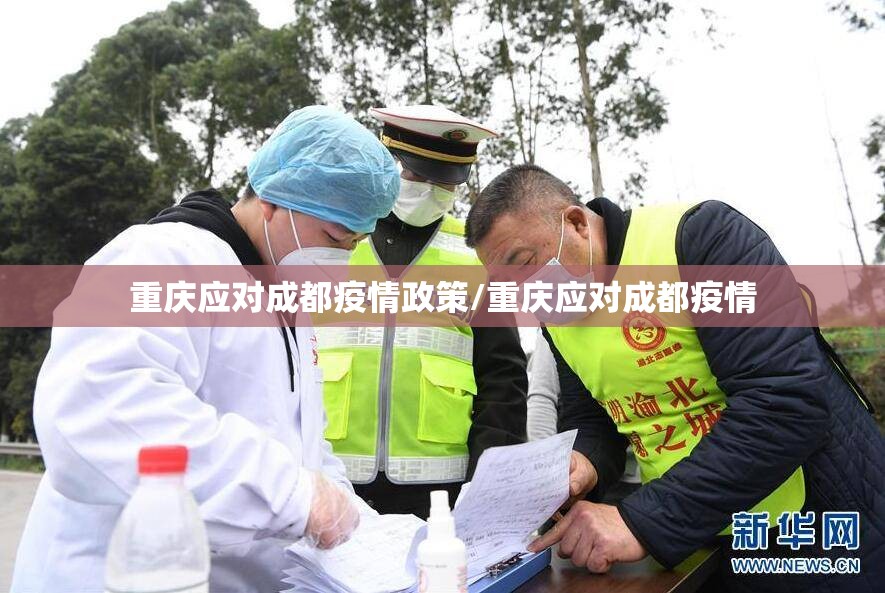

重庆的应对策略闪烁着科学理性的冷光,当成都疫情信息传来的瞬间,重庆的“数字防疫大脑”立即全速运转,通过高铁购票系统、高速公路监控网络、手机信令数据,迅速锁定近期蓉来渝人员轨迹,基层社区闻令而动,以小时为单位完成初步排查,重庆没有采取简单粗暴的“一刀切”隔离,而是根据风险等级实施差异化管控:高风险区来渝人员集中隔离观察,中风险区落实居家监测,低风险区则强化健康追踪,这种精准施策既避免了防疫资源过度消耗,又最大限度减少了对正常生产生活的干扰,展现出大数据时代城市应急管理的艺术。

关口前移成为重庆此次防控的亮点,在机场、火车站、长途汽车站,智能测温设备与人工查验组成多重防线;冷链物流监管更是严上加严,对成都方向来的冷链食品实行“批批检测、件件消毒”,值得注意的是,重庆没有陷入各自为战的狭隘地方主义,反而主动与成都建立疫情信息实时共享机制,两地的流调人员组成联合工作组,共同还原传播链条,这种区域协同抗疫的模式,为中国城市群公共卫生应急协作提供了珍贵范本。

重庆的应对深处蕴藏着对成渝命运共同体的深刻认同,当重庆市民得知成都生活物资供应紧张时,无数重庆人通过社交媒体转发支援信息,一些重庆企业连夜组织蔬菜车队驰援成都,这种自发性的民间互助,超越了简单的邻里情怀,折射出的是双城经济圈建设多年来形成的社会心理认同——成渝早已不再是竞争对手,而是休戚与共的发展共同体。

此次疫情应对暴露出城市治理的某些脆弱性,但也同时展现了其惊人的韧性和进化能力,重庆在极短时间内完善了“15分钟核酸检测服务圈”,开发了更加精准的时空伴随者判定算法,优化了封控区物资配送流程,每一次危机都成为城市治理体系升级的催化剂,推动公共卫生体系从应对式向预警式、预防式转变。

重庆应对成都疫情的实践,揭示了中国式现代化进程中城市治理的内在逻辑:既不放弃必要的防控力度,又最大限度保持社会活力;既守住本地疫情防线,又践行区域协同责任,这种平衡智慧背后,是对人民生命健康与经济社会发展这对辩证关系的深刻把握。

当成都逐渐走出疫情阴霾,重庆也悄然降低了应急响应等级,但两座城市都在这次考验中收获了比疫情前更紧密的联系纽带和更成熟的治理经验,这场“双城记”中的抗疫篇章证明:现代城市的真正力量不在于孤岛式的坚固防御,而在于网络化的协同韧性;不在于切断联系的保护主义,而在于开放中的风险管控——这或许正是人类城市文明在危机中前行的正确方向。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/129.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆应对成都疫情政策/重庆应对成都疫情》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

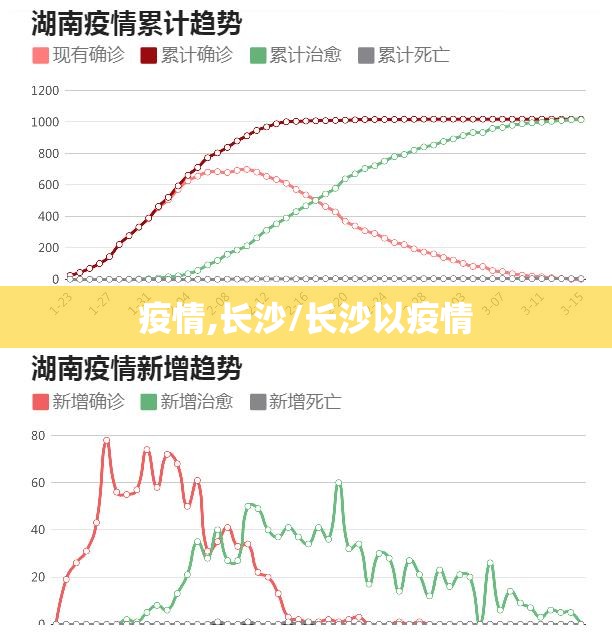

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...