渝中区某老旧小区的铁门被黄色隔离带缠绕如茧,外卖员与志愿者在警戒线两侧完成无接触交接的仪式——这帧画面构成了2022年末重庆疫情风暴眼的缩影,当“重庆疫情最严重的地方”成为搜索引擎中冰冷的数据聚合,那些被封控尺度最严苛、感染数字最刺眼的社区,却上演着数据无法承载的生存史诗,这里不仅是病毒传播的物理中心,更是一座悬浮于恐慌与坚韧之间的微型宇宙,每个人都在极端环境下重新定义着生存的边界与尊严的重量。

疫情将都市的空间政治撕开一道血淋淋的口子,在渝中半岛某些密度惊人的“垂直村落”中,居民在十平米的出租屋内计算着呼吸的立方容量,而一江之隔的别墅区业主则在花园里享受隔离期的露天烧烤,这种荒诞的对照并非重庆独有,却因山城魔幻的立体格局而愈发刺眼:高端住宅傲踞山顶呼吸稀薄而洁净的空气,底层棚户区则在洼地中沉默地交换着浑浊的气流,病毒无形中成了最冷酷的社会分层器,将长久以来潜藏在城市肌理中的不平等赤裸裸地曝光在核酸检测的荧光下。

极端环境催生出人类最原始的生存艺术,当某栋被划为高风险区的老楼突然失去外卖配送资格,居民们用褪色的布条系成传物索道,在阳台之间输送鸡蛋与药品,这一场景仿佛中世纪围城战的科技降级版重现,更令人动容的是底层自组织的精密系统: retired mathematics teacher 主动承担起整栋楼的物资统计,用Excel表格优化分配路径; former factory mechanic 组建了紧急维修队,在防护服内维修老化的水管电路,这些默默生长的互助网络,正是官方宏大叙事之外真正支撑生活不致崩塌的微小骨架。

权力的毛细血管在封锁区极度扩张,某些保安手握体温枪如同掌握生杀大权,对居民出入进行道德审判;而“阳性楼栋”的标签则让整个社区陷入污名化的漩涡,令人深思的是,在监控最严密的区域,反而爆发了最富戏剧性的反抗:某小区居民每晚八点集体合唱《红梅赞》,歌声既是抗议也是团结的密语,这种声音政治学巧妙地游走在合规与反抗的灰色地带,用集体音浪对抗着个体失语的困境。

灾难是一面扭曲的放大镜,照出人性最隐秘的褶皱,菜贩将最后一批蔬菜免费分给老人后自己啃着方便面度日,也有人趁机抬高抗原试剂价格牟取暴利;志愿者连续18小时搬运物资累倒在楼道,而某个伪造通行证试图逃离封控的商人则被警方拦截,这些极端情境下的道德选择,构成了比病毒更复杂的人格试炼场,尤其当阳性病例需要被转运时,邻居们眼中闪过的不仅是同情,更有无法言说的庆幸与负罪感——这种情感复杂性,是任何疫情报告都不会记载的人类学样本。

当重庆最高感染率的标签逐渐褪色,这些疫情“震中”的伤痕正缓慢结痂,但真正的复苏远非核酸阴性证明那么简单:老人仍在午夜梦回时伸手摸索口罩,儿童面对陌生人会下意识后退,这些创伤后应激反应将比病毒更持久地寄生在记忆深处,然而在这些重庆疫情最严重的地方,我们也目睹了破茧的征兆:阳台上的枯萎盆栽重新抽芽,社区黑板上出现了久违的舞蹈班招生广告,这些微不足道的生命迹象,恰恰是对灾难最有力的回应——不是在毁灭中屈服,而是在废墟上固执地重建日常的韵律。

疫情终将被压缩成档案中的一个数字,但这些高风险社区所经历的生存悖论与人性试炼,应当成为城市记忆系统中永不删除的备份,它们提醒着我们:灾难中的真正救赎,不在于消灭了多少病毒,而在于如何在极限环境中守护对他人的共情与善意——这种能力,才是人类应对所有未知危机的终极免疫力。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/134.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《无声的围城,重庆疫情震中的生存悖论与人性试炼》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

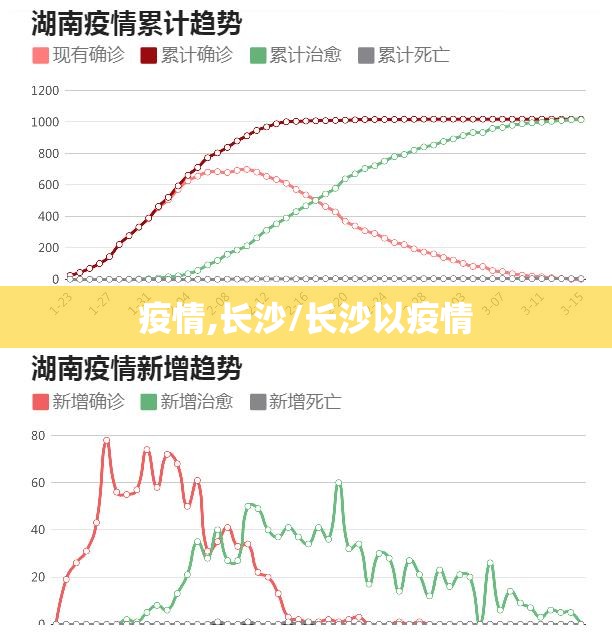

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...