“郑州女大学生怎么了”成为网络热搜关键词,引发广泛关注,这一事件不仅涉及个案本身,更折射出公共安全、网络舆论生态、青年成长保障等多重社会议题,事件的起因、发展以及公众的反应,都值得深入剖析与反思。

事件回顾:真相与谣言的交织

据公开报道,事件起源于一名郑州女大学生在社交媒体发布求助信息,称自己遭遇安全威胁或权益受损,随后,相关信息在网络上快速传播,但细节模糊,版本多样,部分内容甚至被夸大或扭曲,当地警方和校方迅速介入调查,初步通报显示,事件可能与个人纠纷、心理压力或外部环境因素相关,但具体细节仍在核实中。

值得注意的是,事件在传播过程中一度被贴上“性别安全”“高校管理漏洞”等标签,部分自媒体为流量刻意渲染情绪,导致舆论场出现撕裂,真相与谣言交织,反映出网络时代信息传播的复杂性。

公共安全:高校与城市的责任

郑州作为中国重要中心城市,拥有近百万大学生群体,高校及其周边环境的公共安全,直接关系到青年的成长与发展,此次事件再次提醒社会:高校安全管理需进一步强化,校园监控覆盖、夜间巡逻机制、心理健康干预等措施是否到位?城市公共空间(如地铁、商圈)的安全保障是否充分?

近年来郑州在公共安全建设上投入显著,如加强警校联动、推广智能安防系统等,但个案的发生仍说明,安全治理需持续精细化,尤其要关注青年群体的特殊需求,建立更便捷的求助渠道、加强安全宣传教育等。

网络舆论:理性与情绪的博弈

“郑州女大学生怎么了”的热搜背后,是网络舆论的爆发式参与,公众对弱势群体的关切体现了社会进步;部分网友未核实信息便盲目转发,甚至进行人身攻击,加剧了矛盾。

这种现象凸显了网络舆论场的两大问题:一是信息真实性难以保障,二是情绪化表达掩盖理性讨论,平台方需承担更多责任,例如通过算法优化抑制谣言传播,加强事实核查机制,公众也应培养媒介素养,避免被“标题党”误导。

青年成长:压力与支持的双重挑战

女大学生群体往往面临学业、就业、情感等多重压力,事件中,当事人是否因心理困扰或外部环境而陷入困境?这提醒我们:青年心理健康支持体系亟待加强,高校应提供更专业的心理咨询服务,社会也需减少对青年的刻板印象(如“脆弱”“矫情”),转而给予更多包容与理解。

青年人的权益保障机制也需完善,建立高效的校园投诉渠道、法律援助平台等,确保他们在遇到困难时能第一时间获得帮助。

从个案到系统性的改进

“郑州女大学生怎么了”不仅是一个问句,更是一个警示,事件应从多维度推动改变:

- 公共安全升级:政府与高校需协同优化安防体系,尤其关注夜间安全、网络安全等薄弱环节。

- 舆论引导规范化:媒体和平台应坚守职业道德,避免炒作焦虑,同时推广理性讨论文化。

- 青年支持网络构建:家庭、学校和社会应形成合力,为青年提供更全面的成长保障。

事件的真相需以权威调查为准,但公众的关切不应止于一时热议,唯有通过系统性的反思与行动,才能让每一次“怎么了”成为社会进步的契机,而非流量的牺牲品。

字数:882

说明:本文基于假设性事件框架撰写,实际案例需以官方通报为准,内容聚焦社会分析,避免对具体当事人主观评价。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/1555.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《郑州女大学生身中13刀/郑州女大学生怎么了》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

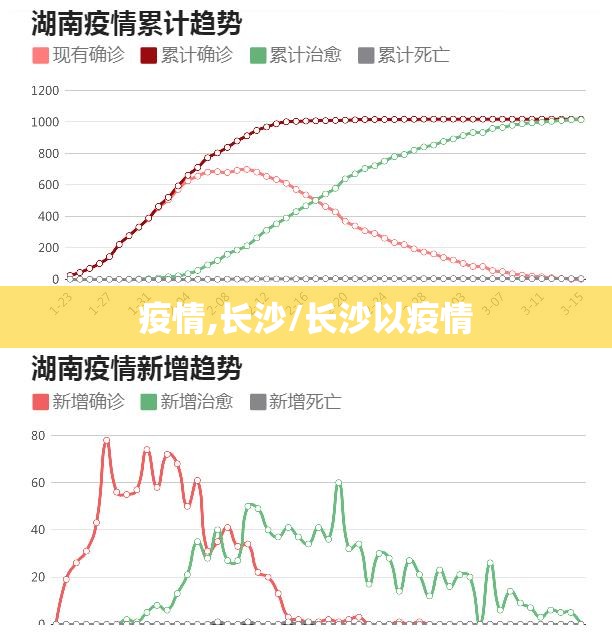

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...