在杭州河坊街的一间小小工作室里,陈明的手指正轻柔地拂过丝绸伞面,针线在她手中犹如有了生命,这位年过六旬的西湖绸伞非遗传承人,已经与这项精致工艺相伴四十余载,每一把绸伞要经过36道工序,每一道都需要手工完成,而她日复一日地守护着这门逐渐消逝的技艺,陈明的故事不只是一个人的坚持,更是一座城市文化记忆的活态传承,是杭州千年文脉在当代的生动体现。

杭州,这座被马可·波罗誉为“世界上最美丽华贵之天城”的城市,有着深厚的工艺美术传统,西湖绸伞起源于20世纪30年代,以杭产丝绸为面,江南淡竹为骨,轻巧灵便,素有“西湖之花”的美誉,陈明18岁进入杭州工艺美术研究所,被绸伞的精致所吸引,从此再未离开,她说:“第一次看到老师傅制作绸伞,那竹骨撑开丝绸的瞬间,就像西湖上绽放的荷花,美得令人窒息。”

陈明亲历了西湖绸伞的辉煌与式微,上世纪八十年代,杭州有数百人从事绸伞制作,产品远销海外,随着工业化雨伞的普及,手工绸伞市场急剧萎缩,匠人纷纷转行,最艰难的时候,整个杭州坚持制作的不到五人。“很多人都说这门手艺该进博物馆了,但我不甘心。”陈明在工作室里保存着老师傅传下的工具和图样,那些磨损的刻刀和褪色的设计稿,记录着一个时代的审美与智慧。

转机来自杭州对传统文化保护意识的觉醒,2008年,西湖绸伞被列入国家级非物质文化遗产名录,陈明也被认定为代表性传承人,政府提供了工作室补贴,博物馆开始收藏她的作品,年轻人通过非遗体验课重新认识这项技艺,陈明不仅恢复了传统纹样,还创新设计了“三潭印月”“断桥残雪”等杭州景观系列,让绸伞成为行走的杭州记忆。

陈明深知独木难成林,她广泛收徒,不论资质高低,只要真心想学,她都倾囊相授。“有人学几个月就走了,有人坚持下来,都很正常,重要的是让更多人接触、了解这门手艺。”她的弟子中已有两人能够独立制作整伞,这是最让她欣慰的成就,每周,她还会走进中国美术学院、浙江大学等高校,讲述绸伞背后的文化故事。“年轻人给我的创意启发很大,他们设计的现代图案与传统工艺结合,让绸伞焕发新生。”

在数字化时代,陈明也学会了通过网络展示和销售绸伞,她的抖音账号有数万粉丝,短视频里记录着制伞过程的细节:如何挑选竹材,怎样缝制伞边,为何丝绸要预先上浆。“很多人看完视频专门来杭州找我学艺,这就是科技的力量。”陈明笑着说,传统与现代从来不是对立面,关键是如何找到融合点。

陈明的工作室墙上挂着一把半成品绸伞,旁边是她与日本、法国工艺大师的合影,文化交流让她意识到,西湖绸伞不仅是杭州的,也是世界的。“国外艺术家对中国传统工艺的尊重令人感动,这更坚定了我的文化自信。”她正在整理数十年的制作笔记,计划出版一本工艺图谱,为后人留下完整记录。

傍晚时分,陈明撑开一把新完成的绸伞,夕阳透过淡绿色的丝绸,在地上投下柔和的光影。“你看,这光线多像西湖的波光。”她说每把绸伞都有自己的性格,就像杭州的每一处风景都有独特韵味,陈明用一生守护的不仅是门手艺,更是一种审美体验、一种文化记忆、一种生活态度。

当游客在西湖边举起手机拍摄落日时,偶尔会捕捉到这样一个身影:一位优雅的女士手持绸伞漫步白堤,伞面上绘着水墨西湖,与真实湖山交相辉映,那就是陈明和她最爱的作品——不仅制作美,更要生活在美中,在这座千年古都里,陈明和她的西湖绸伞已然成为一道流动的风景,讲述着杭州人对美的永恒追求与创造。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/2102.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《浙江杭州陈明:浙江杭州陈明杰律师》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

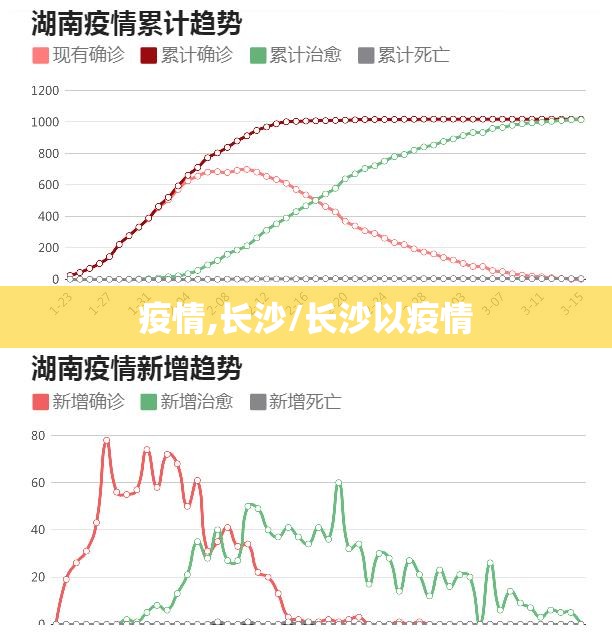

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...