从北京西站开往重庆北的G571次列车呼啸着穿越华北平原,车厢里弥漫着消毒水与焦虑混合的刺鼻气味,李某紧握手机,屏幕上那个小小的绿色二维码仿佛主宰着他的命运——这是穿越两座超大城市防疫壁垒的通行证,也是悬在头顶的达摩克利斯之剑,当列车驶入山城地界,他面对的不仅是家乡的土地,更是一整套精密运转却冰冷无情的防疫官僚机器,重庆疫情防控指挥部发布的《关于调整北京市来渝返渝人员健康管理措施的通知》,用两千余字的官僚文体,编织出一张将人体数据化、行为规范化的天罗地网。

重庆对北京返渝人员的防疫要求堪称防疫治理的典范文本,三天两检、七天健康监测、非必要不聚集的标准化操作流程,将个体转化为可计算、可预测、可控制的生物性变量,社区网格员的每日问询、健康码的实时监控、场所码的轨迹记录,共同构建起福柯笔下的“环形监狱”——每个人都是自身的监视者,在无形的凝视中进行自我规训,这套系统的高效运转依赖于将活生生的人压缩为数据流上的一个节点,任何偏离预设轨迹的行为都会触发警报机制,在北京某高校工作的张老师返渝后感叹:“我仿佛成了一个带着错误参数的数据库条目,需要经过多重数据清洗才能被系统重新接纳。”

这种防疫技术的权力运作暗藏令人不安的制度性傲慢,政策制定者坐在装有空气净化器的办公室里,用数学模型推演病毒传播概率时,可曾计算过外来务工人员七天居家监测损失的生计?可曾量化过独居老人面对手机扫码时的无助与恐慌?某社区对一位从北京返渝的快递员强制实施居家监测,却无视其家中尚有卧病在床的母亲需要照料——防疫指标的成功以具体生活的溃败为代价,这种权力的残酷性在于,它用公共安全的崇高名义,正当化了对个体生存尊严的系统性忽视。

更令人忧虑的是防疫措施中潜藏的地域歧视基因,当“北京”成为风险等级的代名词,地域污名便悄然附着在每个来自这座城市的个体身上,重庆某小区居民群内流传着“警惕京牌车辆”的倡议,餐馆服务员看到北京身份证时下意识后退的微小动作,这些日常互动中的排斥反应,揭示出防疫政治如何重塑社会成员的身份边界,这种划分不仅发生在城乡之间,更在超大城市网络内部制造出新的中心-边缘等级秩序,北京返渝人员被迫承担起地域政治学的身体化代价。

在看似纯粹技术性的防疫要求背后,隐藏着治理逻辑的深刻异化,当生命价值必须通过健康码颜色来认证,当人类尊严需要核酸阴性报告来担保,我们已然滑向数字极权主义的边缘,重庆某社区用无人机监控居家隔离人员,将人的体温、位置数据实时上传政务云平台,这种技术赋能的国家监控能力,在疫情结束后真的会如期退场吗?历史经验表明,紧急状态授予政府的特权往往成为制度变迁的路径依赖,今天以防疫之名构建的社会控制体系,很可能蜕变为后疫情时代的常态治理工具。

要打破这种数字牢笼,需要重建以人的具体存在为中心的防疫伦理,政策制定应设立人性化缓冲机制——为需要照顾病患的返渝人员提供替代性照护方案,为无法承受收入损失的低保户设置隔离补贴,为数字弱势群体保留纸质通行渠道,更重要的是,必须警惕防疫措施从特殊手段向普遍规则的悄然蜕变,建立防疫权力的日落条款,防止紧急状态下的例外措施固化为日常治理的默认设置。

列车到站的汽笛声将李某拉回现实,他拖着行李箱走向出站口,十几米外的防疫检查站像一道发光的数字门槛,他掏出手机再次确认健康码的绿色光泽,这个小小的彩色方块此刻决定着他是顺利归家还是被带往集中隔离点,在这场持续三年的防疫长征中,每个人都在学习如何成为合格的数据主体,而我们需要思考的是:当疫情终将成为历史,这些铭刻在我们身体上的数字烙印,是否会随着病毒的消失而一同褪去?抑或,我们已经无可挽回地走进了那个用二维码划分人类价值的新时代?

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/300.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆疫情防控要求北京回渝人员/重庆疫情防控要求北京回渝人员隔离》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

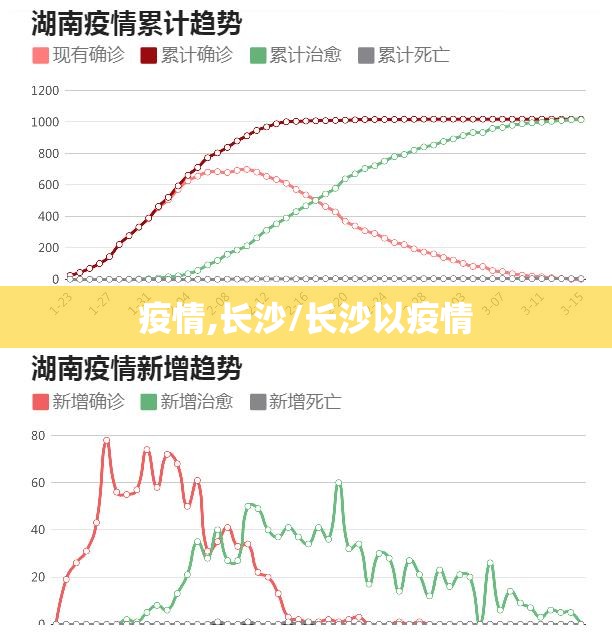

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...