重庆卫健委每日发布的疫情通报,宛若一纸冰冷的天书,在数字的迷宫中蜿蜒盘旋,新增本土确诊病例、无症状感染者、高风险区域数量——这些抽象符号堆砌起一座数据围城,却将2400万山城人民的焦灼呼吸与生存挣扎隔绝在外,当"重庆疫情报告最新"成为搜索引擎上的热门关键词,我们不得不穿透数据的薄纱,审视这场公共卫生危机背后更为深层的治理逻辑困境与人性考验。

重庆的疫情数据发布机制遵循着高度技术官僚化的运作模式,每日准点更新的报告充斥着医学术语和统计学术语,形成了一道专业主义壁垒,普通市民凝视着"CT值大于35"、"环境样本阳性率"等术语,仿佛在解读来自另一维度的密码,这种数据披露的"理性化表演",在彰显科学权威的同时,却意外制造了信息鸿沟——老城区的老人、农民工群体、低学历阶层被迫沦为疫情信息的"次级消费者",他们获取的往往是被社交媒体过滤、扭曲甚至妖魔化的二手信息。

数据的背后是血肉之躯,在渝北区某封闭小区,居民组织起自助团购群,用Excel表格统计需求,这朴素的数字化生存实践折射出官方数据系统的盲点,南岸区的小餐馆老板每天比对疫情地图和顾客流失率,自行绘制生意复苏曲线,这种民间数据生产与官方报告形成微妙对照,更不消说那些依靠日结工资生存的零工群体,他们的生计焦虑根本无法体现在任何形式的疫情统计中,这些生动而疼痛的民间叙事,被压缩成报告末尾那句"无死亡病例"的干瘪注脚。

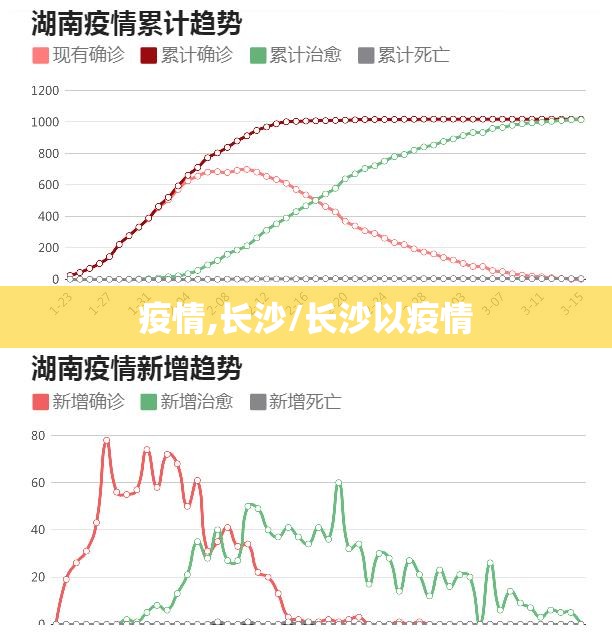

重庆疫情数据的时空分布图谱暗含着深刻的社会学隐喻,高端住宅区的核酸"闪电战"与老旧社区排查滞后形成鲜明对比,病毒传播路径与城市空间等级惊人地重合,江北嘴金融区的白领们享受"核酸检测上门服务"的同时,中梁山地区的居民仍在为一次检测奔波数公里——这种医疗资源可及性的差异,在疫情报告中却被均质化的区域统计所掩盖,数据不撒谎,但数据的生产方式和呈现结构却可能隐藏真相。

疫情报告的语言体系本身构成了一种福柯式的权力技术,通过将复杂社会现实简化为可量化的指标,通过医学术语对生活世界进行殖民,权力机器实现了对危机的"可控化"叙事,当"社会面清零"成为政治目标时,某些社区可能陷入"数字游戏"的漩涡——核酸筛查范围被人为调整,Ct值判读标准悄然变化,病例归类标准灵活浮动,这种数据治理的弹性空间,既是对突发情况的必要应对,也可能成为责任规避的技术手段。

重庆疫情报告引发的信任焦虑指向更深层的治理危机,当市民发现某区前日报告"无新增"而昨日突然出现"历史病例修正"时,当高风险区域划定标准似乎随时间波动时,数据可信度遭受侵蚀,这种信任流失迫使人们转向非正式信息渠道,各种"小道消息"在微信群疯传,进一步放大社会焦虑,官方报告越是强调"精准防控",民众越是对数据的完整性产生怀疑——这种悖论折射出技术治理与政治叙事之间的内在张力。

穿越数据的迷雾,我们看到的不仅是病毒传播的生物学事实,更是一个超大城市在压力测试下的治理底色,重庆的实践既展示了中国式抗疫的惊人动员能力,也暴露了应急管理体系中的短板——数据开放与隐私保护的平衡、统一指挥与基层灵活的拿捏、科学决策与政治考量的交织,这些困境不是重庆独有,但却在这座地形特殊、人口密集的超大城市中被加倍放大。

疫情终将过去,但数据治理的命题长存,重庆疫情报告不应只是每日更新的数字快照,而应成为反思城市治理现代化的镜子,我们需要超越技术优化的层面,思考如何建立更具包容性、透明度和韧性的公共卫生数据生态系统,在这个系统中,数据不仅是管理的工具,更应成为连接政府与市民、专家与公众的桥梁,让冰冷数字重新温暖起来,承载起人民的生命重量与尊严诉求。

山城的数据迷雾终将散去,但人类与不确定性共处的智慧探索永无止境,每一次公共卫生危机的淬炼,都应当让我们更接近那个理想状态——在这个状态中,信息不再是权力的垄断品,而是全民共同享有的公共产品;数据不再是人性的对立物,而是人类互信与合作的坚实基石。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/345.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【重庆疫情报告最新,重庆疫情报告最新消息】》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...