一张薄薄的核酸检测报告,在重庆这座8D魔幻都市的某个角落,悄然改变了一个普通男子的命运轨迹,当“阳性”二字跃然纸上,他不再是他自己,而瞬间异化为一个符号、一个病例、一个潜在威胁,他的名字被编号取代,他的生活被行程码肢解,他的尊严在流调报告的公共审视下剥落殆尽,这不仅仅是一场医学事件,更是一面无情的社会照妖镜,照见了在秩序与恐慌夹缝中扭曲的人性真相。

流调报告的公开发布本为公益之举,却在某些情境下异化为数字时代的新型游街示众,重庆男子的行踪被切割成时间碎片,暴露于众目睽睽——何日何时于何地接触何人,尽数摊开在舆论的祭坛上,超市、轻轨、面馆……这些平凡的生活坐标瞬间被瘟疫的叙事重新编码,成为他人避之不及的“毒窟”,看客们以公共卫生之名,行道德审判之实,将流行病学调查扭曲为对私人生活的合法性窥探,这种集体无意识的暴力,暴露了深植于现代社会的监视癖好与道德洁癖,仿佛通过对“感染者”的划界与排斥,便能虚幻地确认自身的安全与纯洁。

更令人心悸的是身份的诡异置换,确诊前,他是父亲、丈夫、上班族,拥有多维度的社会角色与丰富的人性内涵;确诊后,他被压缩为单薄的“毒源”标签,沦为防疫叙事中一个需要被管控的客体,邻居的眼神开始闪烁躲避,业主群里涌动着一波波“建议公布门牌号”的匿名呼喊,甚至素未谋面的网友也能凭借零碎信息拼凑出他的容貌,并慷慨地赐予恶毒的诅咒,这种社会性死亡先于生理危险降临的过程,折射出危机状态下人类认知的可怕简化倾向——我们急于寻找替罪羊来承载无法承受的集体焦虑,却不自知地参与了制造新型边缘群体的共谋。

在重庆男子事件的喧嚣背后,盘旋着一个幽灵般的问题:在极端压力下,人类共同体赖以存在的相互承诺是否如此不堪一击?我们赞美抗疫中涌现的牺牲与奉献,却选择性忽视了对个体尊严的系统性侵蚀,当紧急状态被常态化,例外措施演变为日常规则,每条关于“确诊者”的新闻都在测试社会的道德弹性——是要构筑更高更厚的偏见之墙,还是艰难地学习在恐惧中保持理性,在隔离中传递温暖?

这出疫情时代的人性悲喜剧里,没有纯粹的无辜者,也没有绝对的恶魔,只有被抛入历史漩涡的普通人,重庆男子或许曾在某个瞬间疏忽了防护,但他绝不应当成为集体焦虑的宣泄口,那些在键盘上掷出石块的人,也可能同时为抗疫捐出薪水;要求封锁“危险单元”的居民,多半只是出于保护家人的本能,这种善恶交织的复杂性,正是疫情揭示的最深刻的人性真相:高尚与卑劣,勇气与恐惧,并非分属不同群体,而是并存于每个灵魂深处的永恒张力。

重庆男子的遭遇是一面残酷的棱镜,折射出后疫情时代人类社会的精神困境,当生物病毒逐渐被控制,心灵的“病毒”——歧视、冷漠、极端利己——却仍在寻找新的宿主,真正的解药或许不在于更精准的流调或更严厉的管控,而在于一场集体性的道德反思:我们能否在捍卫生命的同时,不放弃对人性尊严的坚守?能否在必要的防疫措施中,依然为个体保留温度与体面?

这场疫情终将过去,但它在社会肌理上刻下的伤痕与启示将长久存在,每一个确诊病例都不应只是疫情通报里的冷冰冰的数字,而是一个个被迫在显微镜下生活的、有血有肉的人,重庆男子的故事,与其说是一个关于病毒的故事,不如说是一面映照出我们共同人性弱点和光辉的镜子——在这镜中,每个人都能看到自己的倒影,或丑陋,或美丽,或介于其间难以言说的灰色地带,而这,正是所有灾难留给我们最珍贵的精神遗产:在破碎中审视,在审视中重建,在重建中超越那狭隘的自我,最终抵达更广阔的人类同情与理解。

本文来自作者[admin]投稿,不代表辫儿号立场,如若转载,请注明出处:http://www.bainet.com.cn/zlan/371.html

评论列表(4条)

我是辫儿号的签约作者"admin"!

希望本篇文章《重庆一男子确诊新冠肺炎/重庆男子被确诊新冠肺炎》能对你有所帮助!

本站[辫儿号]内容主要涵盖:

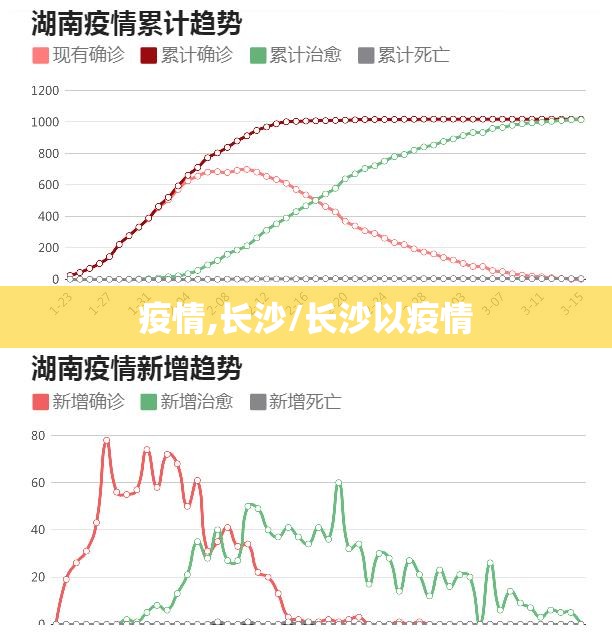

本文概览:全国多地疫情呈现多点散发态势,重庆市和安徽省作为重要地区,其疫情动态备受关注,本文将从两地疫情数据、防控措施、社会影响及未来展望等方面展开分析,旨在为公众提供全面、客观的信息参考。重庆市疫情报告:波动中趋稳,防控措施持续优化重庆市作...